新書推薦:

《

DK企业运营手册(全彩)

》

售價:HK$

120.8

《

中国历代图书总目·哲学卷(全20册)

》

售價:HK$

2200.0

《

RNA时代(诺奖得主解密RNA分子如何创造生命的新奇迹)

》

售價:HK$

86.9

《

无论在哪儿都是生活(中国好书奖、老舍散文奖、冰心散文奖、人民文学奖特别奖得主肖复兴新作)

》

售價:HK$

52.8

《

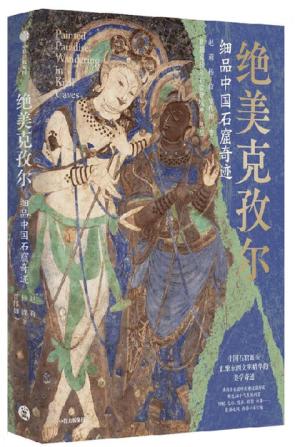

绝美克孜尔:细品中国石窟奇迹

》

售價:HK$

184.8

《

隋唐与东亚

》

售價:HK$

63.8

《

理解集(1930-1954)(阿伦特作品集)

》

售價:HK$

118.8

《

智慧储能革命 揭示储能行业的技术路线与底层逻辑 洞见能源革命的未来图景

》

售價:HK$

86.9

|

| 編輯推薦: |

|

了解美国当代文学的代表作品,理解美国外交战略的社会动因。

|

| 內容簡介: |

|

本书基于文化记忆理论,聚焦第二次世界大战后美国六个重要政治事件的文学重构问题,文史结合,论证充分详实。本书第一章是理论阐释,第二章到第八章以时间为经,文学作品为纬,层层递进,逻辑框架完整,观点表述清晰,原创性明显,值得同领域研究者借鉴。

|

| 關於作者: |

|

陈俊松,华东师范大学外语学院教授、博士生导师、英语系系主任。研究领域为当代美国文学、文化记忆理论、叙事学、比较文学等。主持上海市社科规划课题一般项目、国家社科基金青年项目、国家社科基金一般项目各1项,出版专著《当代美国编史性元小说中的政治介入》等两部,在A&HCI、CSSCI来源期刊上发表中英文论文20余篇。

|

| 目錄:

|

绪论

第一章 文化记忆理论与政治书写

第二章 麦卡锡主义“红色恐慌”的记忆重构

第三章 肯尼迪遇刺的对抗性记忆

第四章 民权运动的文学见证

第五章 越南战争个人和集体的创伤记忆

第六章 核竞赛与冷战妄想症的记忆重构

第七章 “9·11”事件的文学纪念

第八章 伊拉克战争与记忆的选择

结语 作为记忆的文学

附录

引用文献

后记

|

| 內容試閱:

|

自二十世纪八十年代以来,记忆研究(memory studies)因其跨学科和跨文化特性在国外(尤其是欧洲)得到了长足的发展,并从原有的生物学、心理学领域转向社会和文化领域。德国学者随后提出的“文化记忆”已成为当今人文社会科学研究中的一个核心概念。进人21世纪后,文化记忆研究也受到了不少国内学者的积极关注。黄晓晨(2006)、王宵冰(2007)、唐少杰(2007)、康澄(2008)、燕海鸣(2009)、陶东风(2010)、王建(2012)、赵静蓉(2013)、李昕(2019)、王晓宇(2020)、余红兵(2020)、于雷(2021)等先后发表了多篇论文,探讨了集体/文化记忆的内涵、研究领域、发展演变、文化记忆与文字、文化记忆与象征、文化记忆与符号叙事、文化记忆与人类记忆共同体等重要问题。周海燕的《记忆的政治》(2013)、李洪涛和黄顺铭的《记忆的纹理--媒介、创伤与南京大屠杀》(2017)、朱红和许蔚编选的《城市变迁与文化记忆》(2018)这三部与记忆相关的专著分别对“大生产运动”、南京大屠杀和中国古代城市与记忆进行了深入的研究。此外,学术集刊《文化研究》在其第11辑(2011年)中辟设“文化记忆:西方与中国”的专栏,发表了多篇讨论文化记忆的研究论文。

在正式考察具体的政治事件和解读以其为题材的文学作品之前,有必要对文化记忆的内涵、将文化记忆理论作为一种文学批评理论的理由,以及政治的文学再现与文化记忆的建构之间的关系等问题进行细致的梳理和分析。本书试图提出文化记忆批评这一概念,作为考察文学如何参与文化记忆建构的理论框架。本章主要介绍文化记忆的基础理论、文化记忆与文学书写的关系、“政治”的界定、“政治小说”和“政治书写”的关系,以及文学书写如何参与对重要政治事件记忆的重构。

从某种程度上说,过去的三十多年见证了文学理论盛极而衰的发展历程。在后现代主义、文化研究、生态批评之后会出现什么重要理论?何种理论将在二十一世纪异军突起?面对这些问题,我们试图建构一种文化记忆批评理论。文化记忆理论因其跨学科和跨文化特性现已越来越多地应用于文学研究中。哈布瓦赫、诺拉、扬和阿莱德·阿斯曼、埃尔等人的记忆理论与文学批评的关系非常密切,因为文学书写和文化记忆都是对过去经验的重构。进入二十一世纪,各种重大历史事件如“犹太人大屠杀”、“南京大屠杀”、冷战、越南战争、“9·11”恐怖袭击事件等都要求我们回顾这些惨痛经历并重构文化记忆。对于书写这类历史题材的文学文本,文化记忆批评可以发挥新颖而有效的阐释效力。

|

|