新書推薦:

《

救命有术

》

售價:HK$

74.8

《

DK企业运营手册(全彩)

》

售價:HK$

120.8

《

中国历代图书总目·哲学卷(全20册)

》

售價:HK$

2200.0

《

RNA时代(诺奖得主解密RNA分子如何创造生命的新奇迹)

》

售價:HK$

86.9

《

无论在哪儿都是生活(中国好书奖、老舍散文奖、冰心散文奖、人民文学奖特别奖得主肖复兴新作)

》

售價:HK$

52.8

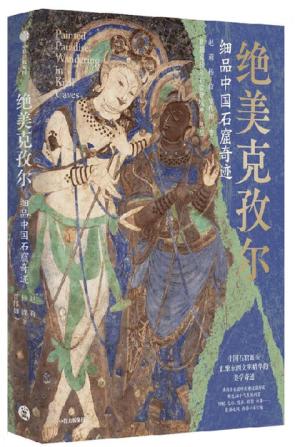

《

绝美克孜尔:细品中国石窟奇迹

》

售價:HK$

184.8

《

隋唐与东亚

》

售價:HK$

63.8

《

理解集(1930-1954)(阿伦特作品集)

》

售價:HK$

118.8

|

| 編輯推薦: |

|

本书是国内一部集中展示西方当代艺术地理学最新发展成果的文集,打破了不同学科间的壁垒,推动了艺术学领域内相关学科的知识构建。

|

| 內容簡介: |

|

本书收录了21篇来自艺术史研究、跨学科交融和当代艺术实践领域内知名学者与专家的文章。围绕半个世纪以来艺术地理学的最新成果,全书共分为四个板块——艺术与地理、艺术地史学、景观图像志、当代艺术地理批评与实践,为当代艺术地理学的发展搭建了一个整体框架,标识出其新动向和新趋势。

|

| 關於作者: |

|

颜红菲,湖南邵阳人,文学博士,教授,主要从事比较文学、文学地理学和艺术地理学研究。

|

| 目錄:

|

前言 空间转向中的艺术地理学重构

一、 艺术与地理

尼古拉斯·佩夫斯纳

英国艺术的英国性

弗里兹·格罗斯曼

尼德兰艺术的地理格局

彼得·博瑞格

历史、地理与艺术之间的关系

段义孚

艺术、历史、地理中的现实主义与幻想

二、 艺术地史学

托马斯·达科斯塔·考夫曼

走向艺术地理学

格丽泽尔达·波洛克

理论的政治:女性主义理论和艺术史学中的代际和地理

大卫·萨摩斯

任意性与权威性:艺术如何创造文化

米歇尔·埃斯帕涅

艺术史的文化迁移

达瑞奥·冈博尼

瑞士艺术地理

让-弗朗索瓦·斯塔萨克

原始主义与他者:艺术史与文化地理学

克劳迪娅·马托斯·奥韦尔斯

艺术史走向何方 ——地理学、艺术理论和包容性艺术史的新视角

三、 景观图像志

斯蒂芬·丹尼尔斯

景观与艺术

史蒂文·D.霍尔舍

景观图像志

凯瑟琳·德伊格纳齐奥

艺术与制图

贝尔唐·韦斯特法尔

艺术·地理·制图——全球化时代的当代艺术

马克西米利安·希克

文化史的网络框架

四、 当代艺术地理批评与实践

哈里特·霍金斯

地理和艺术,一个正在扩展的领域:场地、身体及实践

奈杰尔·思瑞夫特

操演与操演性:一个地理学未知的领域

彼得·彼得洛夫斯基

时地之间:“新”中欧的批判性地理学

特雷弗·帕格伦

实验地理学:从文化生产到空间生产

安妮·瑞恩

具身地理:安娜·门迭塔作品中的主体性与物质性

后记

|

| 內容試閱:

|

前言 空间转向中的艺术地理学重构

艺术与地理的关系是与生俱来的,任何的艺术生产都是具体的艺术实践活动,产生于特定的时间和地点,故而尽管艺术史家和批评家在研究艺术作品时常用年代、时期为研究单元或者采取一种历史主义的研究范式,但是地理因素总是或隐或显地存在于史学家们讨论和辨析的过程之中。因为历史总是要预设地理的,地理是前提和基础的存在,所谓“皮之不存,毛将焉附”。

欧洲最早关于地理因素的记载是维特鲁威的《建筑十书》,在涉及建筑材料和建筑场址的章节中,强调了季节、温度、光照、雨水等自然地理因素的影响。普林尼的《博物志》也将艺术品的存在与其被发现或者生产的地方联系起来,以地方来对艺术品进行分类和命名。这种艺术地理学观念经过中世纪,在文艺复兴时期得到了继承。瓦萨里在《名人传》中,以其家乡托斯卡纳地区尤其是佛罗伦萨为艺术中心进行艺术史叙事。这一体例使德国、荷兰、西班牙等国的作家纷纷效仿,导致了一大批以地方为中心的艺术史专著的出现。这一潮流在北方地区一直持续到18世纪的《古代美术史》,温克尔曼在第一册的总论中便指出气候对人的体型、思维方式、人类政治结构有着重大影响,正是希腊的气候导致了希腊人的视觉模式和艺术的表现形式,温克尔曼的努力使艺术地理作为艺术史话语得以建构。与此同时,在艺术学之外,康德的地理思想和孟德斯鸠的地理环境决定论也为艺术地理的进一步发展提供了有力的哲学背景与社会政治理论支撑。到了19世纪,地理学、人类学和社会学等学科发展迅猛,与弥漫在整个欧洲的民族主义思潮相结合,对艺术学领域产生了重大的影响。这一思想的集大成者是丹纳,他的《艺术哲学》直接将“环境”与“种族”“时代”一起作为其理论的三要素之一,将艺术地理研究极大地推进了一步。这一势头持续到了20世纪初,特别是在德国这样一个后起的资产阶级民族国家,拉采尔的生存空间理论在学界得到了广泛的响应。因此不难理解,在这样的学术氛围中,艺术地理学(Kunstgeographie)一词最先出现在德奥,由奥地利地理学家雨果·哈辛格(Hugo Hassinger)最早提出。德国的艺术地理学将艺术品创作与自然、文化以及民族或种族因素联系起来,对艺术的地域性和民族特征的研究成为艺术史和艺术理论研究的主题。可以说整个19世纪一直到20世纪早期,以德国为首的艺术史家们将艺术地理学引向了一个高峰。20世纪上半叶有许多知名学者,如约瑟夫·史特任戈夫斯基(Josef Strzygowski)、亨利·福西永、保罗·派普(Paul Pieper)、尼古拉斯·佩夫斯纳以及潘诺夫斯基等都将地理因素嵌入艺术史研究中,并提出了诸多艺术地理学的问题、概念和方法,一些术语如艺术地理轴、风格圈层、时代精神、地方性等得到广泛的运用。但是,到了二战时期,尤其是在“血与土”的口号之下,艺术地理学成为纳粹意识形态的传声筒,因其浓厚的种族主义色彩而遭人诟病和唾弃。因此,二战后很长一段时间里,艺术地理学成为学术圈一个让人避讳的词,学者们有意识地避免谈及艺术地理学。

整体上来说,19世纪末到20世纪上半段,艺术地理学在本体论上遵循的是黑格尔式的历史主义观,倾向于将复杂微观的艺术实践和文化交流最终还原成某种民族性或时代精神,就像文化地理学中的“超机体”的存在一样,艺术学家常常预设某一民族常量或风格常量的存在,之后将繁复具体的现象都归因于这一常量的表征或目的。到了21世纪,艺术理论家们重提艺术地理学,人们不禁要问,作为一种艺术话语,艺术地理学为何又被重新提起,它的语境发生了何种变化?它的研究对象有何不同?它提出了哪些新的问题?它运用了哪些新的方法?它是否追求一种价值属性?它究竟是一种理论上的修正还是一种新型话语的构建?套用现在一个流行的句式就是,今天当我们谈论艺术地理学时我们在谈论着什么?

|

|