新書推薦:

《

RNA时代(诺奖得主解密RNA分子如何创造生命的新奇迹)

》

售價:HK$

86.9

《

无论在哪儿都是生活(中国好书奖、老舍散文奖、冰心散文奖、人民文学奖特别奖得主肖复兴新作)

》

售價:HK$

52.8

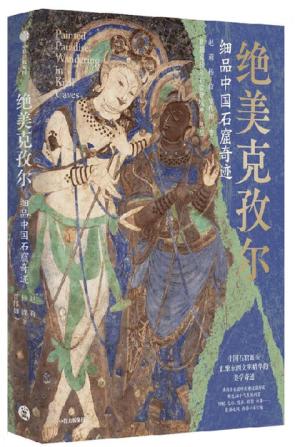

《

绝美克孜尔:细品中国石窟奇迹

》

售價:HK$

184.8

《

隋唐与东亚

》

售價:HK$

63.8

《

理解集(1930-1954)(阿伦特作品集)

》

售價:HK$

118.8

《

智慧储能革命 揭示储能行业的技术路线与底层逻辑 洞见能源革命的未来图景

》

售價:HK$

86.9

《

身体知道幸福:发现感恩、幸福与喜悦的意想不到的方式

》

售價:HK$

86.9

《

海外中国研究·道家与中国治道(国际汉学泰斗顾立雅集大成之作,一部打破哲学迷思的中国治道探源经典。开辟

》

售價:HK$

63.8

|

| 編輯推薦: |

|

手册文字简练,图片清晰,内容丰富,版本袖珍,便于携带,具有很好的实用性和普及性。适合中医药院校的师生、临床医生、科研人员、药业界专业人士以及广大中草药爱好者在学习、识别中草药时参考使用。

|

| 內容簡介: |

本套手册按植物学分类系统顺序编排,主要包括藻类植物、菌类植物、蕨类植物、裸子植物和被子植物。中草药的排列顺序以科为单位,按植物学分类系统(被子植物以哈钦松分类系统)次序编排,科内种的次序按属编排。苔藓药用植物暂不收编在本套手册内。收集了常见药用植物764种,共分五册。

來源:香港大書城megBookStore,http://www.megbook.com.hk

本册收载品种有藻类、菌类、蕨类、裸子植物以及部分被子植物(双子叶植物)等野外常见的植物药154种。每个品种均附有高清彩色图,大部分品种附有识别特征放大图。文字描述包括植物名、别名、药名、药用部位(包括植物来源和原植物拉丁名)、识别特征(主要识别特征加下划线标示)、性味功效(包括用量)以及验方等。

图书卖点:

1.作者权威:本套丛书由广州中医药大学中药学院药用植物学和中药鉴定学教研室权威教授倾力打造。

2.内容科学:根据全国第四次中药资源普查的部分成果,并参考《中国植物志》、《中华人民共和国药典》、《中药大辞典》、《中华本草》、《全国中草药汇编》、《中国高等植物图鉴》、《广东植物志》、《海南植物志》等,以及时、权威、准确地展示中草药的识别特征和性味功效。

3.图片精美:高清原色照片,清晰细致,完美再现原植物形态,准确反映植物生长全貌及重要的识别特征。本套手册按植物学分类系统顺序编排,主要包括藻类植物、菌类植物、蕨类植物、裸子植物和被子植物。中草药的排列顺序以科为单位,按植物学分类系统(被子植物以哈钦松分类系统)次序编排,科内种的次序按属编排。苔藓药用植物暂不收编在本套手册内。收集了常见药用植物764种,共分五册。

本册收载品种有藻类、菌类、蕨类、裸子植物以及部分被子植物(双子叶植物)等野外常见的植物药154种。每个品种均附有高清彩色图,大部分品种附有识别特征放大图。文字描述包括植物名、别名、药名、药用部位(包括植物来源和原植物拉丁名)、识别特征(主要识别特征加下划线标示)、性味功效(包括用量)以及验方等。

图书卖点:

1.作者权威:本套丛书由广州中医药大学中药学院药用植物学和中药鉴定学教研室权威教授倾力打造。

2.内容科学:根据全国第四次中药资源普查的部分成果,并参考《中国植物志》、《中华人民共和国药典》、《中药大辞典》、《中华本草》、《全国中草药汇编》、《中国高等植物图鉴》、《广东植物志》、《海南植物志》等,以及时、权威、准确地展示中草药的识别特征和性味功效。

3.图片精美:高清原色照片,清晰细致,完美再现原植物形态,准确反映植物生长全貌及重要的识别特征。

4.便捷实用:小开本,方便携带,可谓掌中宝典。适合中医药院校的师生、临床医生、科研人员、药业界专业人士以及广大中草药爱好者在学习、识别中草药时参考使用。

5.方便查阅:每一个品种的页面边缘具有功能块(所属的科名)的标示,方便读者查找,提高阅读效率。

|

| 關於作者: |

潘超美,教授,博士研究生导师。现于广州中医药大学任教,任广州中医药大学中药学院药用植物学教研室主任,兼任全国中药资源普查试点工作专家指导组成员、国家基本药物中药原料动态监测和信息服务体系专家委员会成员、广东省中药资源普查试点工作技术专家委员会副主任、全国第四次中药资源普查试点工作广东省技术总负责人、省部企业科技特派员;广东省植物学会常务理事、广东省科技成果鉴定评审专家、广东省中草药产业协会高级顾问、《中国现代中药》杂志编委等职。

黄海波,副教授,中药鉴定学教研室主任,中国《中药鉴定学》教育研究会秘书长,中药学硕士研究生导师。主要研究方向为中药材品种、质量鉴定与中药材GAP。近年参与或主持*、省级及校级教学和科学研究项目9项,并获得教育部科技进步二等奖1项,学校科技进步一等奖1项。发表学术论文10余篇,出版专著3部。在本研究领域于国内有一定知名度和影响力。

|

| 目錄:

|

目录

藻类植物

念珠藻科

发菜(头发菜、地毛、龙须菜) 002

石莼科

石莼(海白菜、海莴苣) 004

红毛菜科

甘紫菜(紫菜、索菜、子菜 ) 006

海带科

海带(昆布) 008

菌类植物

麦角菌科

冬虫夏草(虫草、冬虫草) 012

银耳科

银耳 014

多孔菌科

茯苓(茯神、茯苓皮) 016

灵芝(灵芝草、菌灵芝) 018

云芝(灰芝、黄云芝) 020

灰包科

头状秃马勃(头状马勃、马屁包) 022

小灰包(小马勃、小马庇包、小药包) 024

蕨类植物

松叶蕨科

松叶蕨(铁刷把、石刷把、松叶兰) 028

石松科

垂穂石松(小伸筋草、猫儿草、松筋草) 030

石松(伸筋草、石松子、狮尾草) 032

石杉科

蛇足石杉(千层塔、山芝、蛇足草) 034

卷柏科

薄叶卷柏 036

兖州卷柏(金不换、金扁柏、金花草) 038

翠云草(兰地柏、绿绒草) 040

卷柏(石莲花、回阳草、长生不死草) 042

深绿卷柏(石上柏、多德卷柏) 044

木贼科

笔管草(驳骨草、纤弱木贼、节节草) 046

木贼(锉草、节节草、笔头草) 048

问荆(马草、土麻黄) 050

七指蕨科

七指蕨(水蜈蚣、水上一枝花) 052

瓶尔小草科

瓶尔小草(一支箭、单枪一支箭、吞弓含箭) 054

莲座蕨科

福建观音座莲(江南莲座蕨、马蹄蕨、牛蹄蕨) 056

紫萁科

华南紫萁(贯众、牛利草、假苏铁) 058

紫萁(高脚贯众、老虎牙、水骨菜) 060

海金沙科

海金沙(左转藤、罗网藤、金沙蕨) 062

海南海金沙 064

曲轴海金沙(长叶海金沙、柳叶海金沙、介指藤) 066

膜蕨科

蕗蕨(马尾草、栗色蕗蕨) 068

蚌壳蕨科

金毛狗(黄狗头、狗脊) 070

桫椤科

桫椤(树蕨、龙骨风、大贯众) 072

碗蕨科

边缘鳞盖蕨(小叶山鸡尾巴草、边缘鳞蕨、冷蕨萁) 074

华南鳞盖蕨(鳞盖蕨、凤尾千金草) 076

陵齿蕨科

团叶陵齿蕨(圆叶鳞始蕨、高脚假铁线草、圆叶林蕨) 078

乌蕨(乌韭、大金花草、雉鸡尾) 080

凤尾蕨科

半边旗(甘草蕨、半边梳) 082

井栏边草(凤尾草、乌脚鸡) 084

剑叶凤尾蕨(井边茜、三叉草) 086

蜈蚣草(蜈蚣蕨) 088

蕨科

蕨(蕨菜、如意菜、蕨萁) 090

野鸡尾(小金花草、小野鸡尾草) 092

铁线蕨科

扇叶铁线蕨(铁线蕨、过坛龙、黑骨芒萁) 094

铁线蕨(水猪毛七、铁丝草、猪毛漆) 096

水蕨科

水蕨(龙须菜、水松草、水扁柏) 098

蹄盖蕨科

单叶双盖蕨(冷蕨草、矛叶蹄盖蕨、小石剑) 100

金星蕨科

华南毛蕨(金星草) 102

三羽新月蕨(三枝标、蛇鳞草) 104

球子蕨科

荚果蕨(野鸡膀子、小叶贯众、黄瓜香) 106

乌毛蕨科

顶芽狗脊(单芽狗脊) 108

珠芽狗脊 110

乌毛蕨(贯众、管仲) 112

狗脊(黑狗脊、狗脊贯众) 114

鳞毛蕨科

贯众(贯节、百头、黑狗脊) 116

叉蕨科

三叉蕨 118

下延叉蕨(一匹莲) 120

骨碎补科

圆盖阴石蕨(阴石蕨、白毛蛇、石祈蛇) 122

大叶骨碎补(华南骨碎补、硬骨碎补) 124

肾蕨科

肾蕨(石黄皮、圆羊齿) 126

水龙骨科

伏石蕨(小叶伏石蕨、抱树莲) 128

江南星蕨(一支剑、七星剑、斩蛇剑) 130

石韦(飞刀剑、小石韦) 132目 录

扇蕨(搜山虎、半把伞、野蕨菜) 134

贴生石韦(上树咳、石头蛇、上树龟) 136

线蕨(羊七莲、椭圆线蕨) 138

崖姜(马骝姜) 140

槲蕨科

槲蕨(骨碎补、凤凰鸡、石岩姜) 142

槐叶苹科

槐叶苹(蜈蚣萍、槐瓢、大浮萍) 144

裸子植物

苏铁科

苏铁(铁树、凤尾蕉、铁甲松) 148

银杏科

银杏(公孙树) 150

松科

金钱松(金松) 152

马尾松(山松、青松、台湾赤松) 154

柏科

侧柏(扁柏、崖柏、扁松) 156

罗汉松科

罗汉松(土杉、人石树) 158

竹柏(竹叶柏) 160

三尖杉科

三尖杉(红榧、松节杉、杉柏) 162

红豆杉科

南方红豆杉(海罗杉) 164目 录

麻黄科

草麻黄(麻黄、华麻黄) 166

木贼麻黄(山麻黄) 168

买麻藤科

买麻藤(接骨藤、大麻骨风、山花生) 170

被子植物双子叶植物

木兰科

白兰(白兰花、白玉兰) 174

鹅掌楸(马褂木、马褂树、双飘树) 176

厚朴(川朴、紫油厚朴) 178

黄兰(大黄桂、黄桷兰) 180

凹叶厚朴 182

夜香木兰(夜合花) 184

异形南五味子(海风藤、地血香、风藤) 186

玉兰(玉堂春、望春花、白玉兰) 188

八角科

八角茴香 190

五味子科

黑老虎(冷饭团、大叶钻骨风、绯红南五味子) 192

番荔枝科

假鹰爪(酒饼叶、鸡爪风、串珠酒饼) 194

紫玉盘(油椎、酒饼木) 196

鹰爪花(鹰爪、鹰爪兰) 198

樟科

潺槁木姜子 200

黄樟(大叶樟、樟脑树、油樟) 202目 录

鼎湖钓樟(千打锤、白胶木、耙齿钩) 204

肉桂 206

绒毛润楠(猴高铁、香胶木) 208

山鸡椒(豆豉姜、满山香、山苍子) 210

山橿(大叶山橿、米珠、副山苍) 212

无根藤(无根草、飞天藤) 214

乌药 216

香叶树 218

阴香(山玉桂、胶桂) 220

樟(香樟、樟脑树) 222

毛茛科

毛茛(老虎脚迹、毛脚鸡、五虎草) 224

毛柱铁线莲 226

棉团铁线莲(黑薇、山蓼) 228

石龙芮(苦堇、鸡脚爬草、野堇菜) 230

芍药(金芍药、白芍、将离) 232

乌头(川乌、草乌头、草乌) 234

威灵仙 236

禺毛茛 238

柱果铁线莲 240

金鱼藻科

金鱼藻(细草、松藻、鱼草) 242

小檗科

六角莲(一碗水、八角金盘、独脚莲) 244

北江十大功劳(黄柏、黄连木、土黄连) 246

阔叶十大功劳(刺黄檗、大叶黄柏、皮氏黄连竹) 248

庐山小檗(树黄连、土黄连、长叶小檗) 250

南天竹(蓝田竹、阑天竹、猫儿伞) 252

木通科

木通(五叶木通) 254

大血藤科

大血藤(红藤、血藤、大活血红藤) 256

防己科

蝙蝠葛(山豆根、汉防己、防己藤) 258

粪箕笃(飞天雷公、田鸡草) 260

古山龙(黄连藤) 262

毛叶轮环藤 264

血散薯(独脚乌桕、一滴血、山乌龟) 266

细圆藤(蛤仔藤) 268

中华青牛胆(宽筋藤、砍不死、舒筋藤) 270

马兜铃科

广防己(防己马兜铃、木防己、藤防己) 272

金耳环(土细辛) 274

猪笼草科

猪笼草(扑虫草、猴子埕、猪仔笼) 276

胡椒科

荜茇(荜拨梨、椹圣、鼠尾) 278

草胡椒 280

胡椒(昧履支、浮椒、玉椒) 282

假蒟 284

山蒟(山蒟、海风藤) 286

三白草科

蕺菜(鱼腥草、鱼鳞草、臭菜) 288

三白草(过山龙、白舌骨、白面姑) 290

金粟兰科

草珊瑚(九节茶、接骨金粟兰) 292

金粟兰(珠兰) 294

宽叶金粟兰(四块瓦) 296

罂粟科

白屈菜(山黄连、地黄连、牛金花) 298

血水草(水黄连、广扁线、捆仙绳) 300

罂粟(罂子粟、御米、莺粟) 302

地丁草(苦地丁、小鸡菜) 304

荷包牡丹(土当归、鱼儿牡丹、活血草) 306

小花黄堇(断肠草、黄花鱼灯草) 308

索 引 310

|

| 內容試閱:

|

前言

根据全国第四次中药资源普查和文献记载,目前我国有中草药资源达1万多种,其中临床上常用的只有200~300种。为了进一步挖掘和整理祖国中医药学宝贵遗产,更好地交流和利用中草药资源,普及常用中草药知识,以及对药用植物的情有独钟和本职工作的热爱,我和我的伙伴们为此常年活动在大自然的山麓丛林、田野中。无论是野外实践教学,还是出差考察、开会,我会利用一切机会收集药用植物的图像数据,不断学习药用植物分类鉴别知识。图片的采集点从海南到西藏、四川、贵州、甘肃、广西、云南、湖南、江西、江苏、湖北、陕西、河北、辽宁、吉林等地以及广东省内各地都留下了我们的足迹。每到一处,我常常早上5点起床赶到药园观察、采样、拍照、制作标本,在植物灌丛里如痴如醉,乐此不疲。十几年来积累了大量的药用植物图像数据,本套书的修订有90%以上的图片来源于我的药用植物图像库。

要准确鉴定一个药用植物的种类,除了要有扎实的专业基础知识外,还需要细致观察该植物各个器官的形态特征,尤其花和果实的特征是分类的主要依据。在长期的实践中,广大的中草药工作者在野外中草药的识别方面积累了许多宝贵的经验和方法,如可以通过观察茎的形状、节间特点、茎上的刺,卷须、叶的独特形状、叶脉、叶片上的腺体、茸毛等附属物、托叶的有无及托叶的形态、叶序、花序等特征;或通过嗅闻植株的气味、观察植株折断后的乳汁、尝试植株特有的味道,或通过植物生长的特定生态环境等信息来帮助我们识别这些药用植物的科属和种类。

因此,我们根据多年的教学和科研工作中所积累的药用植物资料,精选了764种野外常见的药用植物,按植物分类学哈钦松分类系统编排,配以高清原色彩图,大部分品种附有识别特征部位的特写照片,编著成了这套《中草药野外识别手册》,方便中医药院校的师生、临床医生、科研人员、药业界专业人士以及广大中草药爱好者在采集、识别中草药时使用。

由于我们水平和资料有限,书中难免有疏漏和错误之处,恳请广大读者提出宝贵意见,以便今后再版时得以修正。

广州中医药大学 潘超美

2017年4月于广州

|

|