新書推薦: 《

明代郎署官与文学权力

》 售價:HK$

107.8

《

人工智能与影视制作(影视制作全流程AI实战指南,深度结合DeepSeek等AI工具实操)

》 售價:HK$

97.9

《

一人公司:用个人品牌实现自由人生

》 售價:HK$

74.8

《

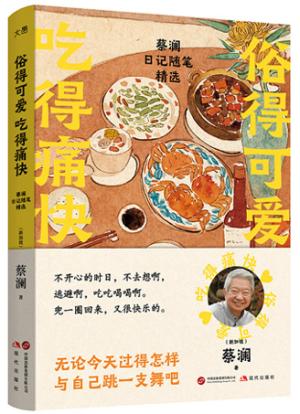

俗得可爱 吃得痛快:蔡澜日记随笔精选

》 售價:HK$

53.9

《

十一种孤独(理查德·耶茨作品)

》 售價:HK$

85.8

《

玫瑰花园

》 售價:HK$

54.8

《

智能体时代

》 售價:HK$

86.9

《

镇馆之宝 精讲66家博物馆文物珍品 从新石器时代到大清王朝

》 售價:HK$

756.8

編輯推薦:

★ 长达900页的大部头传记,权威、材料丰富,全面彻底地梳理本雅明的生平经历:从家乡柏林的成长求学到精神故乡巴黎的困顿流亡;从谋求学院一席之地失败到积极活跃于报刊、广播,立意成为德语世界的一流批评家;从始终孤独、复杂纠缠的亲密关系到几段同等重要但极为不同的友谊。

內容簡介:

瓦尔特?本雅明(1892—1940)是20世纪上半叶至为重要的思想家,其观点与思想异常迷人,却也捉摸不定,对整个20世纪的人文学术产生了重大影响;本雅明学术兴趣广泛,横跨哲学、文学、艺术、摄影、电影、建筑、翻译等,却从未被限定在某个现代学术领域、某种写作文体和某类思想范式之中。正如本书作者所说,“本雅明的天才就在于,他能发现某种形式,在其中,一种可与同时代的海德格尔和维特根斯坦媲美的深刻性和复杂性,能够通过直接动人心魄且让人过目难忘的文采,发出回响”。

來源:香港大書城megBookStore,http://www.megbook.com.hk

關於作者:

作者简介

目錄

导 言

內容試閱

导 言