新書推薦:

《

安心之道:佛学通识十讲

》

售價:HK$

52.8

《

政制秩序原理:变革

》

售價:HK$

107.8

《

风味人间5:香料传奇

》

售價:HK$

74.8

《

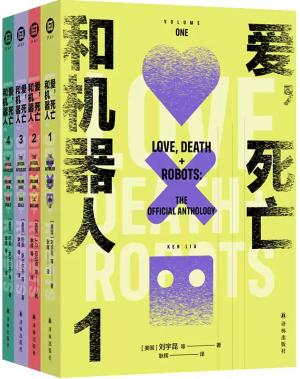

爱,死亡和机器人(多巴胺典藏套装全四册 Netflix奈飞超高分神剧爱死机1~4季原著小说)

》

售價:HK$

181.5

《

我反抗,故我们存在(诺奖得主加谬历时十年构思创作的经典名著,与《西西弗神话》一起构成了加缪从荒诞到反抗的思想全貌)

》

售價:HK$

74.8

《

演讲就是讲故事

》

售價:HK$

109.8

《

软件工程3.0:大模型驱动的研发新范式

》

售價:HK$

109.8

《

肉类料理的194种做法:猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉、鸭肉、内脏类料理,全品类覆盖,终结“肉慌”。

》

售價:HK$

43.8

|

| 編輯推薦: |

★毛姆的阅读永远不会过时,因为他就坐在我们之中毛姆漫长一生,获得了一切世俗意义上的成功:他生前是全世界名气*、赚钱*多的作家,作品被翻译成几乎所有已知文字,交游惊人广阔,足迹遍及大半个地球。作为自狄更斯以来*受欢迎的英语小说家,毛姆深知什么样的故事拥有持久的魅力,其作品以超越时代的共性,在各个阶层始终拥有大量读者。人们步入毛姆的世界,就像走进柯南道尔的贝克街,带着快乐和永恒的归乡之感。

★中文世界首个毛姆短篇小说全集计划,一个可能更懂毛姆的译本毛姆以短篇小说*为见长,这些故事悬念自然,结构精湛,风靡世界,伯吉斯就曾评价毛姆写下了英语文学中*好的短篇故事。理想国版短篇全集为国内迄今*独译版本,译自毛姆亲自作序标准定本,力求在汉语中再现毛姆不动声色的娴熟狡黠和机智犀利,将毛姆用半页就让你落进他氛围里的阅读快感尽量复制给中文读者,不失其原有的魅力。

★这个我们*世故的小说家,着迷的却是那些抛弃世界的人毛姆以对人性的深刻洞察著称,翻开他*擅长的短篇故事,犹如与一位世事洞明的长者闲谈对晤,其内核却是一个永远离经叛道的文青,听从内心的召唤,向往着更为纯粹的文艺生命,召唤着来自任何时代普通读者的

|

| 內容簡介: |

即使一切消亡,仍然会有一个作家讲述的世界留存下来,从新加坡到玛贵斯群岛,它将完全而且永远属于毛姆。我们步入这个露天游廊和三角帆船的世界,就像走进柯南道尔的贝克街,带着快乐和永恒的归乡之感。希瑞尔康纳利

來源:香港大書城megBookStore,http://www.megbook.com.hk

短篇小说在毛姆的创作中占有重要地位,安东尼伯吉斯就曾评价他写下了英语文学中最好的短篇故事。《人性的枷锁》《刀锋》等长篇小说使毛姆名闻世界,而他的短篇则以编织故事的精湛技巧,对人性和社会生活的敏锐洞察,为其赢得了更多读者,成为一种全球现象。

1951年,毛姆出版四卷本短篇小说全集,共收录91个故事,并亲自确定篇目和顺序,为每一卷撰写序言。1963年企鹅出版社在此基础上推出新版,自此被认作标准定本,多次重版。本书即译自2002年企鹅版全集。

毛姆作品中文译本繁多,短篇小说多以精选集形式出版。本次计划推出的《毛姆短篇小说全集》(四卷本)将首次以精彩译文再现毛姆短篇作品的全貌。本书为第一卷。

|

| 關於作者: |

作者介绍:

威廉萨默塞特毛姆(W. Somerset Maugham,18741965),英国著名小说家、剧作家、短篇小说作家。

马尔克斯将毛姆列为最钟爱的作者之一。奥威尔称毛姆是影响我最大的现代作家,我深深地钦佩他摒除虚饰讲述故事的能力。007之父伊恩弗莱明称其特工系列作品深受毛姆的启发。而安东尼伯吉斯则在其杰作《尘世权力》中以毛姆为原型塑造了复杂迷人的角色。

毛姆生于律师家庭,父母早逝,十岁之前生活在巴黎,后由伯父接回英国抚养。曾在坎特伯雷国王学校和海德堡大学接受教育,后进入伦敦圣托马斯医学院学医。1897年小说处女作《兰贝斯的丽莎》 获得成功,后专事文学创作。1902年初涉剧坛,渐成为与萧伯纳齐名的剧作家,红极一时。随着《人性的枷锁》、《月亮和六便士》等长篇小说出版,作为小说家的声誉得以巩固。

一战期间曾为英国情报部门工作。1916年前往南太平洋旅行,此后多次到远东。1921年出版《颤动的叶子:南太平洋群岛故事集》,之后陆续出版《木麻黄树》《阿金》等十多部短篇集,为当时最负盛名的短篇小说家。

其他作品包括多种游记、散文、文艺评论和回忆录。1954年,毛姆被授予大英帝国荣誉侍从称号,成为皇家文学会会员。1965年逝世于法国里维埃拉。

译者介绍:

陈以侃,1985年出生于浙江嘉善,自由译者、书评人。曾在上海交大和复旦学习英文,2012至2015年在上海译文担任编辑。译有《海风中失落的血色馈赠》、《终极游戏》,合译有《额尔金书信和日记选》、《格兰塔不列颠》等;偶作评论,见于《上海书评》、《三联生活周刊》、《文景》、《书城》、《外国文艺》等。

|

| 內容試閱:

|

昂蒂布的三个胖女人[1]

The Three Fat Women of Antibes

第一位称作里奇曼夫人,是个寡妇。第二位称作萨特克里夫太太,是个美国人,离过两次婚。第三位称作西克森小姐,岁数不小了,只是从来不知男女之事。三人都到了四十多岁自在的年纪,而且衣食无忧。萨特克里夫太太的父母给她起了个名字倒也少见,叫艾罗[2]。她年轻苗条的时候还很喜欢这个名字,主要是用在她身上贴切,虽然容易被人说笑,而且听来听去都差不多,但总之是夸她的话。她也很愿意相信人如其名这句话,因为这个名字似乎暗含着直接、迅速和决心。现在脸孔上精致的线条被脂肪冲淡了,手臂和肩膀变得粗壮,臀部又如此肥硕,她就开始没有那么喜欢自己的名字了。现在要找一条裙子,能穿出她想要的样子来,也一天比一天难。近年来别人再开她名字的玩笑都不会让她听到了,她也知道背后的那些言语远远不是恭维。但她丝毫没有人到中年放任自流的意思。她依然穿蓝色的衣服,这样衬得眼睛好看;再多花些人工,一头金发也依然保有光泽。她喜欢比阿特丽斯里奇曼和弗朗西斯西克森是因为这两人比她还要胖得多,显得她快成了个瘦子;而且两位姐姐也长她好几岁,还很乐意把她当做小姑娘。这些都不算是讨厌的事情。她们两个性格都很开朗,喜欢就着那些给她献殷勤的公子哥说几句顺耳的俏皮话;她们自己当然不会再惦记这些乱七八糟的事情,说实在的,西克森小姐一辈子都没有惦记过,但她们对萨特克里夫太太的那些送往迎来倒是非常支持。她们都认定总有一天艾罗会让第三个男人幸福余生。

只有一点,亲爱的,你不能再添分量了。里奇曼太太说。

还有就是谢天谢地,千万要调查清楚他的牌技。西克森太太说。

她们心目中她要找的是一个大概五十岁的男人,保养得很好,举手投足都显得很有身份,是个退役的海军上将,高尔夫球高手,可以丧过妻,但不能有其他牵绊,但说一千道一万,收入一定要丰厚。艾罗常好声好气听着,心里很清楚这完全不是她自己的意思,只是也不必出言反驳。她还想结婚是没有错,但每每胡思乱想时,总有一个皮肤黝黑的意大利人出现,身材瘦削,有明亮的眼睛和响亮的头衔,或者是个血统高贵的西班牙人,但他们的岁数都不超过三十。她自己时不时对着镜子,也总觉得再怎么看也不可能超过这个岁数。

西克森小姐、里奇曼太太,还有艾罗萨特克里夫,三个人非常要好,是脂肪让她们走到了一起,而桥牌巩固了她们间的盟约。三人第一次见面是在卡尔斯巴德[3],他们正好都住在一个酒店,正好被同一个医生无情地摆布着。比阿特丽斯里奇曼体形硕大,但长相端庄,一双漂亮的眼睛,脸上搽了胭脂,唇上抹了口红。作为一个拥有可观财产的寡妇,她是心满意足的。里奇曼太太热爱食物。她喜欢黄油面包、奶油、土豆和板油布丁,一年里有十一个月,她基本是想到什么便立马要送到嘴里,但还有一个月她会跑去卡尔斯巴德节食减肥。但是一年年的她只见自己越来越胖。她也常因此怪罪医生,但没有换来丝毫同情。医生会向她指出一些简单明了的事实。

可要是喜欢的东西我一样也不吃,活着又有什么意思。她抗议道。

医生无可奈何地耸耸肩。此类会面之后她会告诉西克森小姐,她开始怀疑这个医生没有她之前以为的那么聪明。西克森小姐会突然狂笑一阵。她就是那种会突然狂笑一阵的女人。她声音低沉,灰黄的大脸扁扁的,一双小眼睛在上面扑闪。她走路喜欢把手插在口袋里,没精打采的,而且别人不注意的时候,会点起一根长雪茄。她在能力所及的范围内尽力照男人的样子打扮自己。

要是我穿一身花边那会变成个什么鬼样子?她说。像我这么胖的人,还不如穿得舒服些。

西克森小姐最常穿的就是粗花呢衣服和笨重的靴子,而且只要是可以不戴帽子的场合她就一定会光着脑袋。她力大如牛,爱吹嘘高尔夫球场没几个男人能比她打得更远。她讲话平实,骂起人来花样可以让码头工人汗颜。虽然她的名字是弗朗西斯,但更喜欢别人喊她弗兰克。她们三个人能融洽相处,和西克森小姐随和但又强势的性格分不开,她其实花了很多心思,但又不露痕迹。她们一起喝水,一起泡澡,一起散那个累死人的步,一起在网球场上跟着一个职业球手训练(可她们哪里跑得起来),一起吃她们那几顿分量奇少的减肥餐。她们的愉悦心境谁也撼动不了,除了磅秤上的数字:只要体重没有比前一天降低,那弗兰克的粗鄙笑话,比阿特丽斯的热络,或是艾罗的可爱的忸怩举止,都不能驱散那片愁云。接下去就要动用一些极端的办法,那个违规之人要被限制在床上二十四小时,能入口的只有医生那碗有名的菜汤,喝在嘴里感觉只是仔细洗了几遍卷心菜的温开水。

从来没有三个女人能像她们这样要好。她们本可以不再和第四个人打交道,只可惜桥牌三个人打不起来。她们都嗜桥牌如命,每天治疗一结束就立马坐定在牌桌边上。艾罗其他事情上都很女性化,但桥牌却是三个人里打得最好的,而且她打起牌来聪明、强硬,每分必争,对手任何一个错误都难逃她的惩罚。比阿特丽斯牌风稳健,更让同伴放心。弗兰克则更洒脱,而且是个理论家,牌坛权威她个个如数家珍。她们常为了几种分庭抗礼的叫牌体系而争得不可开交,用卡柏特森[4]和西姆斯[5]这样的名字来轰炸彼此。很明显她们的每一次出牌背后都有十五个绝佳的道理,但听她们之后的讨论,同样明显的是每一张牌又有十五条理由不该那么出。即使想到医生那几个糟糕的(比阿特丽斯语)、混账的(弗兰克语)、讨厌的(艾罗语)的磅秤谎报她们两天之内居然一盎司也没有减掉,然后要与恶心的蔬菜汤共度二十四小时,生活依然可以是完美的,恨只恨她们要找那牌技相当的第四个人从来都那样艰难。

正是出于这个原因,在本文所讲述的那段时间里,弗兰克邀请了莉娜芬奇到昂蒂布与她们同住。她们这一次来这里小住数周也是弗兰克的提议。比阿特丽斯疗程结束都能减掉二十磅,但没过几日,她居然每回都放纵食欲,又会把体重填回去。作为一个理性的人,弗兰克觉得这太荒唐了。比阿特丽斯没有自制力,她需要一个意志坚定的人来监督她的食谱。离开卡尔斯巴德的时候,她提议在昂蒂布找一套房子,那里锻炼方便人人皆知要苗条游泳最好可以尽量把疗程继续下去。而且有了自己的厨师,至少可以避开那些明显会增肥的食物。如此看来,她们完全没有理由不能再减掉个四五磅。这安排越想越显得睿智。比阿特丽斯也知道什么对自己不好,要是诱惑没有放到鼻子底下,她倒也没有那么脆弱。更何况她喜欢赌博,一个礼拜上赌场小玩个几把,日子可以过得有滋有味的。艾罗则本来就对昂蒂布很着迷,而且在卡尔斯巴德吃了一个月的苦,她身材正佳,那些年轻的意大利人、狂热的西班牙人、殷勤的法国人,还有穿着泳裤和鲜艳睡袍、跨着长腿整天在海滩上闲逛的英国人,还不由她随便挑?果然不负众望,昂蒂布让她们称心无比。一个星期里她们会划出两天,只吃煮鸡蛋和生番茄,每天一早站上磅秤时都心情畅快。艾罗减到了十一英石[6],只觉得自己轻盈得像个小姑娘;比阿特丽斯和弗兰克依靠某个特定的站姿,能正好躲进十三英石以下。机器显示的是千克,她们现在计算能力惊人,眨眼之间都能把结果转换成磅和盎司。

但那牌桌上的第四者依旧让人头疼。要么智商堪虞,要么是出牌慢到把人逼疯,要么是太爱争执,要么是输了脾气太臭,还有的基本就算是在出老千了。要找一个称心的牌手居然这样难,简直让人纳闷。

一天早晨她们正坐在面朝大海的露台上,穿着睡衣,喝着无糖无奶的茶,吃着胡德波特医生给她们准备的脆饼干,他保证这点心绝不会增肥。弗兰克本来在读信,这时抬头说道:

莉娜芬奇要来里维埃拉。她说。

她是谁?艾罗问。

她嫁给了我的一个表亲,那个亲戚几个月前去世了,她一下精神崩溃,刚刚恢复过来。要她来住半个月如何?

她会打桥牌吗?

这方面你放十万个心,弗兰克的声音依然深沉,而且还打得很不错。这样我们绝对不用再找外人了。

她多大岁数?艾罗问。

和我同岁。

听上去还挺合适。

事情就这么定下来了。弗兰克一如既往地果决,吃完早饭立马昂首阔步出去发了一封电报,三天之后莉娜芬奇就到了。弗兰克去车站接她。她依然在悼念自己亡夫的情绪中,但又很得体,旁人不会觉得不舒服。弗兰克已经两年没有见她了,亲热地吻了一下脸颊,仔细看她。

亲爱的,你好瘦啊。她说。

莉娜坚强地笑了笑。

都是最近的这些事情,我体重降了不少。

弗兰克叹了口气,但到底是同情莉娜的悲惨处境,还是妒忌,倒不好说。

莉娜自己也没有过度哀伤,简单洗了个澡之后,就随着弗兰克到了伊甸洛克[7]。介绍认识之后,她们在一个叫做猴屋的地方坐了下来。这是一块在海边围起来的草地,角落里有个吧台。大家都穿着泳衣、睡衣、睡袍,闹哄哄地坐在桌子边喝酒。这个寡妇凄苦的样子让比阿特丽斯心生怜悯,而艾罗看着她苍白的脸,本就不怎么好看,现在更有近五十岁的样子,已经一心要把她引为挚友了。一个服务生走过来。

弗兰克问:莉娜亲爱的,你要什么?

哦,我也不知道,就你们喝的那些吧,干马提尼或者白色佳人好了。

艾罗和比阿特丽斯飞快白了她一眼。大家都知道鸡尾酒最增肥了。

你舟车劳顿,肯定累坏了。弗兰克替她说话。

她给莉娜点了一杯干马提尼,自己和两个朋友都要了一个柠檬和橙子的混合果汁。

天太热,带酒精的喝不下去。她解释道。

我倒从来不在意这个,莉娜轻描淡写地说,我喜欢喝鸡尾酒。

艾罗腮红之下脸色有些发白(她和比阿特丽斯游泳时脸都不沾水,她们觉得像弗兰克这种体型的女子还假装喜欢跳水简直太荒唐),但她什么话都没说。谈话其乐融融,大家都把最俗套的话说得兴致勃勃,然后就慢悠悠走回别墅吃午餐。

每张餐巾里都放了两小片脱脂脆饼干,莉娜灿烂地一笑,把餐巾和饼干移出了自己的盘子。

能给我一点面包吗?她问。

在桌上其他三位的耳中,世上最有伤风化的言行也不比这句话更让人大惊失色。她们都十年没有碰过面包了。贪吃如比阿特丽斯,也没有跨过这一条底线。弗兰克要当个好主人,首先镇静下来。

当然了,亲爱的。她说着转过身来让男管家去拿些面包来。

再给我一点黄油。莉娜说话向来是轻松自在的样子。

桌上却一片死寂,气氛尴尬。

我都不知道我们这屋子里有没有黄油,弗兰克说,没事,我来问问,厨房里可能有。

面包和黄油我爱得不得了,你也一定喜欢吧?莉娜转过来问比阿特丽斯。

比阿特丽斯有气无力地笑笑,搪塞了过去。男管家拿来一长条松脆的法国面包;莉娜一刀切成两段,又沾上了不知从哪里变戏法一样找来的黄油。接下来上的菜是烤鳎鱼。

我们这边都吃得很简单,弗兰克说,希望你别介意。

没关系,我喜欢吃简单的东西,莉娜说着就舀了一些黄油摊在鳎鱼上,只要给我面包、黄油、土豆和奶油,我就心满意足了。

三个好朋友交换了一下眼色。弗兰克那张灰黄的大脸也坍了下来,看着碟子上那块干巴巴的寡淡咸鱼,觉得毫无胃口。比阿特丽斯来救场了:

这真是件郁闷的事,我们这里就是弄不到奶油,在里维埃拉的确有些事忍一忍也就过去了。

那倒真是郁闷的事。

中饭还有羊排和菠菜。羊排里的肥肉都已经剔除了,让比阿特丽斯不至于滋生邪念,菠菜也只是在清水里煮一煮。最后的甜点是炖过的梨肉。这道菜莉娜尝了几口之后,朝着管家使了一个探询的眼神。后者神通广大,一下明白了她的意思,毫不迟疑地递给她一大碗白糖,虽然这样东西从来没有上过餐桌。莉娜毫无拘束地取用起来。另外三人假装没有注意。咖啡也上了,莉娜往里面丢了三块糖。

你吃东西很甜啊。艾罗说这话的时候,差点掩不住敌意。

我们觉得糖精其实更甜。弗兰克说着放了一小块在自己的咖啡里。

糖精我尝着挺恶心的。莉娜说。

比阿特丽斯的嘴角耷拉下来,朝糖块红着眼看去。

比阿特丽斯。弗兰克凶道。

比阿特丽斯想叹气又忍住了,伸手去拿糖精。

她们终于能坐到牌桌旁,弗兰克松了口气。她当然知道艾罗和比阿特丽斯有些不快了,她希望她们两个能喜欢莉娜,也希望莉娜在这里的两个礼拜能过得开心。

第一局艾罗和这个新来的客人坐对家。

你是打范德比尔特[8]还是卡柏特森?艾罗问她。

我没有规矩的,莉娜还是那副无忧无虑的样子,我只遵循自然之光的指引。

我严格按照卡柏特森体系。艾罗冷冷地说。

三个女人准备好大干一场了。居然说没有规矩!她们会给她上一课的。一到牌桌上,弗兰克也是六亲不认,和她两个朋友一样,准备好好地教训一下这个外人。但自然之光指引得还不错。莉娜有天赋,而且经验也算丰富。她打牌有想象力,出手快,不光是大胆,还让人觉得很有把握。其他三个人已经到了这个水平,自然一下就看出来莉娜是看起来随性,但心里一清二楚,既然她们都是善良、慷慨的人,慢慢地怒气就消了。这才是桥牌啊。她们都打得很开心。艾罗和比阿特丽斯对莉娜添了几分好感,弗兰克注意到了这一点,大大地舒了口气。看来这次邀请是成功的。

打了大概两个多小时,她们散了。弗兰克和比阿特丽斯想再去打一轮高尔夫,艾罗则要见刚认识不久的年轻王子洛卡梅尔;王子年轻帅气,又很温柔,两人要在凉风中散一小会儿步。莉娜说她准备休息了。

大家在午饭前才重新碰面。

莉娜,亲爱的,你不会太无聊吧,弗兰克说,让你一个人无事可做这么长时间,我良心上很过意不去。

啊,不用抱歉。我睡得很香,然后去了趟若昂[9],喝了杯鸡尾酒。你们知道我发现了什么,你们会高兴坏的。我找到一家小的茶馆,他们有最鲜美的浓奶油。我订了让他们每天送半品脱到我们的房子来,也算是我对这里的小小贡献。

她眼睛放光,明显是期待其他人也会大喜过望。

你真是太好心了。弗兰克说,给其他两个人使了个眼色,试图扑灭她们脸上渐已映出的怒火。只是我们这里从来不吃奶油,这种天气吃了让人烦躁。

那我只能一个人全吃了。莉娜欢快地说。

你从来没有考虑过自己的身材吗?艾罗问道,一个字一个字缓缓吐出来都要结了霜一般。

医生说我一定得多吃。

他也说你必须要吃面包、黄油、土豆和奶油?

对啊,你们之前说吃得简单,我还以为就是指的这些

东西呢。

你一定会变得很胖的。比阿特丽斯说。

莉娜开怀大笑。

我不会的,你们知道吗,我吃什么都不胖。我一直都是想吃什么就吃什么,从来对我一点效果也没有。

这段话说完,屋内一篇冰冷的沉默。正好管家进来,说道:Mademoiselle est servie.[10]

当晚莉娜就寝之后,她们聚到弗兰克的房间里探讨当下的局势。晚间活动的时候,大家还玩得热火朝天。互相取笑的那股亲热的劲头,哪个旁人见了都会信以为真。现在她们摘下了面具。比阿特丽斯一脸不高兴,艾罗也是句句话带着刺,弗兰克也突然失掉了男子气概。

让我只能坐在那里看她吃那些我特别喜欢的,太难受了。比阿特丽斯哀怨地说。

我们都不好受。弗兰克立马回道。

你本来就不该邀请她到这里来。艾罗说。

我怎么可能知道她会这样?弗兰克吼道。

我不由觉得,如果她真的在乎自己的丈夫的话,绝不可能吃得下这么多东西,比阿特丽斯说,他入土才两个月。我的意思是,你总得尊重一下逝者吧。

为什么她不能跟我们吃一样的东西呢?艾罗恶狠狠地说。她是客人啊。

你也听到她说的了。医生让她必须多吃。

那她应该去找家疗养院。

弗兰克,血肉之躯真的承受不了这样的冲击。比阿特丽斯说道。

要是我能承受你也可以。

她是你的表亲,不是我的,艾罗说,我不会坐在那里眼睁睁看着这个女人狼吞虎咽的。

这么看重吃这件事有点太过俗气了,弗兰克声音比以往更低沉了,说到底最要紧还是我们的心灵啊。

你是在说我俗气吗,弗兰克?艾罗突然眼睛炯炯发光。

不是,她当然不是这个意思。比阿特丽斯说道。

等我们都睡觉了,你就偷偷到厨房大餐一顿,我看你就干得出这种事情来。

弗兰克猛地站起来。

艾罗,你怎么能说这种话!我从来没有要求别人去做我自己做不到的事。你认识我这么多年,居然觉得我会做那样的事吗?

那你怎么体重从来降不下去?

弗兰克惊呼一声,突然泪流满面。

你怎么能说出这么残忍的话!我减了好多磅,好多磅。

她哭得像个孩子,魁梧的身躯颤抖起来,大颗大颗的眼泪落在如山岳般的胸膛上。

亲爱的,我不是那个意思。艾罗大声说。

她一下跪倒在地,用丰满的臂膀抱住了弗兰克虽然环抱是肯定抱不住的。艾罗也哭起来,睫毛膏都冲刷在脸颊上。

你不是说我看上去一点没瘦吗?弗兰克抽泣着说。我吃了那么多的苦

瘦了,亲爱的,你当然瘦了,艾罗流着泪喊道,大家都看得出来。

比阿特丽斯虽然生来就不太动感情,也温和地哭了起来。这场面,的确让人觉得可怜,说真的,哪个铁了心的人,看到像弗兰克这样有狮虎气概的女子,哭成了个泪人,总也会心疼的。但很快她们就擦干了眼泪,喝了一点兑水的白兰地,因为医生都说这是最不会让人变胖的饮料了,然后就感觉好了一些。她们决定就让莉娜吃她那些富于营养的食物,也庄严宣誓绝不会为此扰乱心中的平静。她毫无疑问是第一流的桥牌选手,退一步说,也只有两个礼拜而已,她们尽量让她过得更愉快些。她们回房之前真挚地互相亲吻了一下,觉得莫名振奋起来。这段美好的友情带给她们的人生太多幸福和快乐,没有什么事情能影响它。

但人性是脆弱的,你不能无止境地考验它。她们吃烤鱼的时候,莉娜吃着黄油、芝士和还在哧哧作响的通心粉;她们吃羊排和水煮菠菜的时候,莉娜吃着肥鹅肝酱;她们一周会吃两次煮鸡蛋和生土豆,而莉娜吃的是浸在奶油里的豆子,和用各种美妙方法烹调出来的土豆。那个厨师手艺甚佳,难得有机会可以做几道更丰盛、更鲜美的菜,自然全力以赴。

可怜的吉姆,莉娜想到自己的丈夫,叹了口气,他可热爱法国菜了。

管家透露自己会调制五六种鸡尾酒,而莉娜则告诉他,医生建议她午饭喝勃艮第葡萄酒,晚饭则应该喝香槟。三个胖女人依然在坚持,她们欢快、健谈,甚至风趣好笑(女人伪装的功力的确是与生俱来),但比阿特丽斯渐渐变得倦怠、愁苦,艾罗温柔的蓝眼睛里也抹上了一层钢铁的光泽,弗兰克低沉的嗓音更沙哑了。这种情绪上的不堪重负在牌桌上显现了出来。之前她们也喜欢打牌的时候讨论,但都是很友好的。现在却能明显听出一丝尖刻、愤恨,有时候指出别人错误时,的确直率得有些过头了。讨论变成争论,争论又变成争吵。有时候牌局结束,屋里只有愤怒的沉默。有一次弗兰克指责艾罗为了气自己故意把牌打坏。比阿特丽斯在这三人中心肠最软,哭了两三回。还有一次艾罗摔下手中的牌走了。她们脾气越来越差,莉娜倒成了和事佬。

我觉得为了桥牌而争吵也太不值了,她说,归根结底,只是游戏而已啊。

她自然说得轻巧,其他人又没有像她一样饱餐一顿,再加半瓶香槟下肚。另外,她的运气也实在惊人,所有的钱都让她一个人赢走了。每次打完牌,分数都会记在一本簿子上,莉娜的数字每天雷打不动地往上攀升。这世上还有公理吗?她们开始憎恨彼此。虽然她们也讨厌莉娜,但忍不住向她倾吐心声。每个人都自己去找她,痛诉其他两个人是多么可恶。艾罗说她每天跟比她岁数大很多的女人待在一起,肯定只有坏处。她差不多已经想好让自己付的那份房租打水漂算了,准备去威尼斯度过余下的夏日时光。弗兰克告诉莉娜,艾罗太轻佻,而比阿特丽斯,说实话,只是个蠢人,自己是男人的头脑,和她们在一起怎么能高兴得起来。

我需要和人做智识上的交流,她用她那低沉的声音说道,当一个人有我这样的头脑的时候,她肯定要和才智相当的人做伴才对。

而比阿特丽斯只想要平静的生活。

真的,我讨厌女人,她说,她们太不可靠了,坏心眼也太多。

莉娜的两周快结束的时候,三个胖女人几乎彼此不说话了。在莉娜面前她们还做做样子,但只要莉娜走开,就完全不再假装了。现在已经过了吵架的阶段。她们忽略对方,非得打交道的时候,则恭敬得不带一点温度。

莉娜接下去要住到另外一些朋友那里,她们正在里维埃拉属于意大利的那一块地方。弗兰克为她送行,火车正是她之前来的时候那一班。只是她身上多了不少三个胖女人的财产。

我不知道该怎么谢你,上车的时候她说道,我这一次住得很愉快。

弗兰克西克森最爱夸耀自己和任何一个男人较量都不吃亏,但如果有一件事情她更为自豪的话,那必然是她一向认定自己是个淑女。她的回复可谓是庄重及优雅的完美结合。

我们都很高兴你能来,莉娜,她说,这段时间我们都很尽兴。

可当火车发动,她背过身来之后,她那声叹息大到站台都在她脚下晃了晃。她挺了挺自己宽阔的胸膛,大踏步朝别墅走去。

总算!她走几步总忍不住要喊一声。总算!

她穿上自己的连体泳衣和平底鞋,披上男式的睡袍(这一点决不能马虎),去了伊甸洛克。午饭之前还够时间游个泳。穿过猴屋的时候,她突然觉得内心宁静,再无挂碍,所以转来转去找有没有认识的人可以打声招呼。突然她震住了,不敢相信自己的眼睛。比阿特丽斯正一个人坐在一张桌子边上,戴着珍珠项链,穿上了前两天刚在莫利诺克斯的店里买来的睡衣;弗兰克的眼睛也尖,一下看出来她头发也烫过了;她的脸颊、眼睛、嘴唇上都带着妆。虽说有些胖不,应该是奇胖无比,但没有人能否认比阿特丽斯是个极为标致的女子。可是她坐在那里干吗呢?弗兰克走路从来都像一个垂着手臂的尼安德特原始人,此时她就这样走上前去,因为穿了一身黑色的泳衣,更像日本人在托雷斯海峡捕获的一条海豚,没有文化的人把那种动物称为海中母牛[11]。

比阿特丽斯,你在干吗?她用低沉的声音喊道。

这声音就如同远山中的雷鸣。比阿特丽斯冷冷地看着她。

吃。她回答道。

别废话,我当然看得出来你是在吃。

比阿特丽斯面前放了一盘羊角面包,一碟黄油,一罐草莓酱,一杯咖啡和一壶奶油,面包热腾腾的,香味扑鼻,她在上面抹了厚厚一层黄油,涂满草莓酱,然后正往上倒奶油。

你这是自杀。弗兰克说。

我无所谓。比阿特丽斯嘴里都是面包,糊里糊涂地答道。

你的体重会涨不知道多少磅的。

滚开!

比阿特丽斯真的面对面朝着弗兰克大笑。天呐,那些羊角面包真的太香了!

比阿特丽斯,我对你很失望。我还以为你不至于没用成

这样。

这全怪你。那个可恶的女人。你要她来的。这半个月来我就看着她像头猪一样往自己嘴里塞东西。我又不是铁打的,怎么受得了?我必须得吃一顿好的,就算撑死也值了。

泪水在弗兰克的眼眶里涌起。突然她觉得自己像个女人,好柔弱。她愿意此时有个强壮的男人将她放在腿上,抱抱她,喊她的乳名。她重重坐进比阿特丽斯旁边的一张椅子里,一言不发。这时一个服务生走了过来。她可怜巴巴地朝羊角面包和咖啡挥了挥手。

一样。她叹了口气道。

她有气无力地伸手想去拿一块面包,但比阿特丽斯一下把盘子抽走了。

不准吃,她说,你等你自己的。

弗兰克这时给比阿特丽斯的一个称谓,有身份的女士是很少会用在自己喜欢的人身上的。没过一会儿,服务生送上了她的羊角面包、黄油、果酱和咖啡。

奶油呢,你这蠢货?她吼得像一头被困住的母狮子。

她吃了起来。吃得风卷残云。猴屋里人渐渐多起来,都是游完泳的人来这里享受一杯两杯的鸡尾酒,为的是奖励自己在阳光和海水中完成了今天的任务。没过多久艾罗和洛卡梅尔王子走了过来。她裹了一条精美的丝绸披肩,一手紧紧拉着,好显得自己瘦些,头高高抬起,这样王子就见不到自己的双下巴。他刚刚告诉她(用意大利语),她的眼睛那么蓝,地中海与之相比,简直就像一盆豌豆浓汤。艾罗笑得开心极了,觉得自己就像一个小姑娘。王子让她稍等片刻,他要去洗手间梳理一下他油亮的黑发,约好了五分钟之后碰面一起喝一杯。艾罗也朝洗手间走去,想再添些腮红、口红,这时她注意到了弗兰克和比阿特丽斯。她停了下来,几乎无法相信自己的眼睛。

我的老天!她喊道。你们这两个没人性的,你们这两头肥猪。她抓过一把椅子。服务生!

和王子的约定完全抛在了脑后。一眨眼的工夫,服务生已经到了她身边。

给我上这两位女士一样的东西。她说道。

弗兰克从盘子里抬起她硕大的头颅。

给我拿一些肥鹅肝酱。她低沉地说。

弗兰克!比阿特丽斯喊起来。

闭嘴。

那好,我也要一点。

咖啡上来了,紧接着是热腾腾的面包、奶油和肥鹅肝酱。她们大快朵颐起来。奶油就泼在肥鹅肝酱上往嘴里送。果酱一大勺一大勺地吞下去。松脆的面包更是咬得放浪形骸。对于艾罗来说,爱情算什么呢?王子在罗马的宫殿,亚平宁山脉中的城堡,就让他自己去享用好了。此刻她们要做的事情太过重大了,三个人都不再说话。她们只顾狂热地吃着,既郑重,又有压抑不住的喜悦。

我已经有二十五年没有吃上土豆了。弗兰克说这话的时候,似乎心思飘在很遥远的地方。

服务员!比阿特丽斯高声喊道。拿三份烤土豆来。

好的,夫人。

土豆端上来。把阿拉伯所有的香料都放在鼻子底下,也没有这盆土豆好闻。她们直接用手抓起来吃。

给我一杯干马提尼。艾罗说。

吃饭才吃一半是不能喝干马提尼的,艾罗。弗兰克说。

不能吗?那就给你开开眼界。

那好吧。给我来双份的干马提尼。弗兰克说。

酒上来之后,她们一饮而尽。三个胖女人互相看看,叹了口气。过去两周的误会消散了,她们之间真挚的情谊又在心中荡漾起来。这份友谊曾带给她们多少实实在在的满足,现在她们已经很难相信,曾经居然有过抛弃彼此的念头。土豆也很快吃

完了。

我在想他们这里不知道有没有巧克力泡芙。比阿特丽斯说。

肯定有啊。

一问果然有。弗兰克抓起一个囫囵就往自己的大嘴里塞,刚刚吞下又抓起了一个,但吃第二个之前,她看了看另外两个人,决定在那个可恶至极的莉娜胸口捅上解恨的一刀。

不管你们怎么说,但事实就是事实,莉娜的桥牌真是打得很糟糕。

差劲极了。艾罗附和道。

比阿特丽斯则突然觉得她还想再点一个蛋白饼。

[1] 首次发表于1933年,收录于1940年出版的短篇小说集《换汤不换药》(The Mixture as Before);毛姆在前言中解释,书名出自《泰晤士报》一篇批评他之前一部作品的书评。昂蒂布(Antibes)为地中海沿岸度假胜地,位于法国东南部,属于里维埃拉。

[2] Arrow,英文中本意为箭矢。

[3] Carlsbad,美国加州城市,海滨疗养地。

[4] Ely Culbertson(18911955),三十年代叱咤牌坛的人物,创办《桥牌世界》杂志,在确定定约桥牌(即现在通行桥牌规则)的过程中起到决定性作用。

[5] Philip Hal Sims(18861949),美国著名桥牌选手。此处提出两人也分别指他们发明的叫牌体系。

[6] 一英石约等于6.35千克。

[7] Eden Roc,原为《费加罗报》创始人德维耶莫桑为作家修建的避世之所,1889年改建之后一直是全世界最负盛名的奢华酒店之一。

[8] Harold Vanderbilt 18841970),美国铁路大亨,二十世纪初被称为最好的桥牌手,他创立的范德比尔特杯至今是最重要的桥牌赛事。此处指两人分别发明的叫牌法:桥牌正式开打前有一轮叫牌来确定花色、赢牌标准等,也是搭档互相透露牌况的环节。

[9] Juan,指若昂雷班(Juan les Pins),昂蒂布以西的度假胜地。

[10] 法语:小姐,饭菜准备好了。

[11] 英文中cow又指肥胖粗笨的女人。

|

|