新書推薦:

《

甲骨文丛书·沙漠之王:英美在中东的霸权之争

》

售價:HK$

110.9

《

汗青堂丛书147·光明时代:中世纪新史

》

售價:HK$

85.1

《

能成事的团队

》

售價:HK$

111.9

《

现代无人机鉴赏(珍藏版)

》

售價:HK$

78.2

《

汗青堂丛书·晚清风云(4册套装):帝国的切口 清朝与中华传统文化 太平天国运动史 冲击与回应

》

售價:HK$

427.8

《

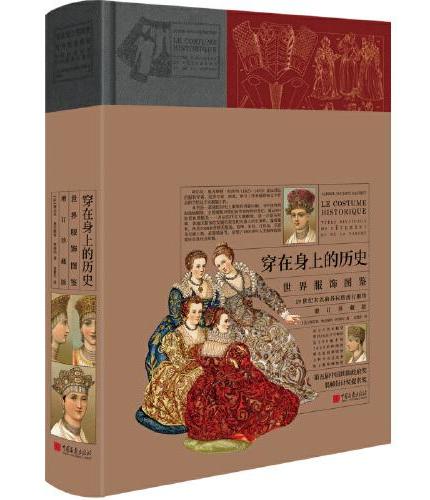

穿在身上的历史:世界服饰图鉴(增订珍藏版)

》

售價:HK$

557.8

《

历史的严妆:解读道学阴影下的南宋史学(中华学术·有道)

》

售價:HK$

109.8

《

海外中国研究·江南:中国文雅的源流

》

售價:HK$

76.2

|

| 編輯推薦: |

【“人究竟要多么绝望才会去生孩子?”】

一个本来不想生育的女性如何决定生育、经历生育、思考生育。

从身体到心灵,从自我到家庭再到社会,全部重新摸索。

【知名作家荞麦暌违三年蕞新力作】

以坦诚和勇气,直面生育的抉择和过程,讲述混乱、疲惫又崭新的爱,

创造女性主体的全新叙事。

【著名设计师陆智昌操刀装帧设计】

“MaMa|Me”,“社会身份”vs“自我”,将微妙的情绪视觉化,两种状态不断循环,缠绕成时间的轨迹。

【一版一次随书附赠异形信纸】

“有一天晚上,我忽然想,应该把这些都写下来。”

深夜之言,有限的文字,无尽的回响。

|

| 內容簡介: |

小孩6岁左右,有一次见他衣服拉链拉不上,我说:“让妈妈来帮你。”

他说:“你不要说‘妈妈’,你说‘我’就可以了。”

我愣住,不知不觉,我已经很久没有说“我”了。

真希望自己是两个人,有两种人生,一种可以经历 “成为妈妈”的旅程,一种又可以将“妈妈”这个身份彻底剔除。

成为“妈妈”到底意味着什么? 这本书里没有确定的答案,但我可以告诉你究竟发生了什么,以及一切是怎么发生的。

|

| 關於作者: |

荞麦

写作者。持续练习写作。

已出版短篇小说集《郊游》、长篇小说《普通婚姻》等。

|

| 內容試閱:

|

36岁时我生下了自己的小孩。

这句话此时看来如此简单又确定,甚至显得轻松。如果我反复看这句话,会觉得周围一切都越来越沉重了。

应该做一个决定了:生,还是不生?但这个决定到底是好的还是坏的,是正确还是错误,则在之后的生活中不断被审视、被质疑、被推翻……然后又重来、反复,变成了一个伴随着生命变化、没有尽头的疑问。

女人拥有的时间是那么少,上学、工作……都不是自由的。随着年龄增长,心智变得成熟,有一种渐渐掌握人生的感觉。我们这些人,都在30多岁时手上有了点钱,有了点事业,有了点掌握人生的感觉。男人运动、创业、买新款汽车和电子产品、搞外遇……女人眉头紧锁,聆听着来自生命的最大威胁:生,还是不生?

女人想要工作、生活、爱情,与此同时也可能想要一个或者几个孩子。男人或许想要同样的东西。但女人和男人为此付出的代价截然不同。女人总是被迫在几样中做选择,而男人却不必,他们全部都要,而且全部都可以要。

我生下了小孩。感觉是向什么东西认输了,感觉向什么奉献了我本来不想双手捧出的东西。

软弱的决定

与其说是想得到什么,不如说是对自己将失去什么感到好奇。

六月的上海,雨与阳光交织,人们不知如何是好。我与朋友们约在川菜店见面,既然是吃饭,大家就都准时到了。我们的平均年龄超过了30岁,或许差不多要到达35岁了,说是或许,是因为我们都刻意忽略了自己的年龄。长时间的遗忘之后,对关于年龄的提问我经常无法回答。你多少岁?这个简单的问题我得算一下才能知道。虽然年纪不小了,却还是一群耽于青春的人,记者、编辑、作家……这样的职业,不免容易沉溺于虚构的生活,对现实的生活缺乏把握,总有迟了一步的感觉。在场的除了我之外,均没有稳定的伴侣关系,都是单身。

“这个菜真好吃。”“这个也好吃。”这竟然成了饭桌上出现频率最高的话。我们也谈了些别的,比如谈论了一个单身朋友最近的八卦:在朋友婚礼上作为伴娘与作为伴郎的男人相遇,怎么都很像浪漫的开始,结果却满是障碍和失望。但她挥了挥手,不肯细讲,因为我们都在拿她开玩笑。又谈了下午来给作家朋友拍照的、来自柏林的摄影师,非常英俊而快乐。不知道为什么,总觉得别国的同龄人还在过着多姿多彩的生活,而既不自由也没有在过传统家庭生活的我们,究竟是在寻求什么呢?这个疑问仿佛飘浮在空气中。

我们都感到了疲倦。吃饭的时候很开心,要延续这种开心其实又很难。大家开始讨论之后去做什么,气氛很热烈,但能感觉到一种缓慢升起的尴尬。“去喝酒啊!”虽然也没人反对,最终却一起走进了一家咖啡馆。晚上九点多,咖啡馆已经没什么人,冷萃咖啡也卖完了。最后,每个人竟然都点了热茶,像一群老年人。

在冷冰冰的大厅中央,我们围坐在咖啡桌边,进入了社交活动的尾声,每个人都在思考怎么说出那句:“那我先走了。”

想起大概前年来上海的时候,一群人走很远的路,喝酒喝到凌晨两三点,还跑去吃宵夜。那个时候大家好像还没有这么疲惫。这种疲惫也不知道是从哪里来的。

每当这个时候,我就会想,以后的人生到底应该怎样呢?

虽然见到的都是亲密的朋友,但有件事我没有跟任何人说起:在半年前,我放弃了避孕。压力来自我的父母,还有日渐增长的年龄,以及一种难以言说的焦虑。

在这之前,我从没犹豫过。我不想生小孩,生小孩不在我的人生计划中。我跟伴侣在一起已经差不多七八年,自认为不是传统的关系,也就是说,我们并非为了结婚和生育才在一起,不是为了实践传统的主流生活才彼此承诺。不想生小孩在当时并非为了任何理念,或者有关于人生的明确计划,只是自然而然。30岁这个节点完全没有干扰我们,一切风平浪静。32岁左右父母开始有点急了。我们当时说好了,在生育这件事上,各自应付自己的父母。不知道是伴侣的父母较为放松,还是更加顺从,我确实没有过多感受到来自他们家的压力。但我的父母极度焦虑,尤其是我妈妈,不仅在晚上打电话对着我哭泣,见面时还猛掐我伴侣的大腿,问他为什么不催我生孩子,不让我生孩子,不配合我立刻生孩子。他们对我感到恼怒,对他感到愤恨。亲戚聚会吃饭的时候,家族中的每个女性都在劝我,都在问我为什么不生孩子,都在同情和诉说我父母的处境(父母心里难过,周围舆论压力也很大),好几次我差点愤而离席。与父母以及周围的环境角力了几年,我疲惫不堪。

与此同时,我和伴侣的生活正变得固定又重复。我们在郊区买了一套房子,大部分时间宅在家中。那一带当时还没完全开发,小区周围就是菜地,公交车都无法直达。每天没有什么有趣的事,也没什么出门的动力。我们变成了困在郊区生活里的人,就像理查德·耶茨笔下那些迷惘而绝望的夫妇一样。虽然经济条件有些好转,拿了一些版税,还卖掉了一个影视版权,甚至还有了一些广告费。但这些钱并不足以对生活造成什么重大改变,不够恣意地出国旅行,也不够彻底辞掉工作。生活变得无法前进,进入了一个懒散的阶段。这个阶段没什么不好的,甚至可以说是一种享受,但如果一直沉溺其中,恐怕是对时间的浪费,一种彻底的虚度。

最重要的原因是我不愿意承认和面对的:对备孕的妥协最终是来自对自己事业的失望。作为一个内心渴望成为作家的人,我的长篇至今没有能够完成的迹象,短篇小说写得不够精彩,书卖得也一般。从25岁出版第一本书开始,已经过去10年了,我并没有在这个行业里找到自己的位置。

在漫长的写作时间里,我都在写被某些人戏称为“咖啡文学”的东西,这个称呼让我感到恼怒。一男一女在咖啡馆里闲聊的故事,没人觉得有趣。年轻文艺女孩的忧愁,我自己写得津津有味,但无人关心,别人觉得那是“为赋新词强说愁”“无病呻吟”。

我的现实生活风平浪静,也可以说乏味无聊。而且因为某种逃脱了世俗生活的幸运,我反而陷入一种新的空虚:没有太多生存压力,跟伴侣之间风平浪静,没有婆媳关系要处理,生活中也没有戏剧性的冲突在发生。我能想象到的故事,都像轻盈的雪花,来去不知所终。真实世界里的时代、阶级、谋杀、痛苦……那些宏大或者强烈的词语滚滚向前,懂得描述那些的人获得了关注与成功。而我对那些不仅一无所知,而且还刻意回避。写作不像是我投身的事业,更像一种“生活方式”。我维持写作仿佛只是为了维持一种与生活的距离,维持一种身份。不真正关心世界、不真正投入生活的人能够写出有力量的作品吗?我甚至都没能思考到这里,只是陷在巨大的失败感里,不知所措。

失望笼罩着我。这也是我跟世界之间的隐喻:如果我能找到属于自己的位置,或许就能抵抗更多的虚无。

就在前一年,我在工作场合偶遇了曾经非常仰慕的男作家。二十世纪六七十年代出生的前辈有很多选择了不生育,生活的浪潮在年轻时恰好将他们推上了高处,让他们认为大的变革正在发生,因而无暇他顾,对私人生活相当漠视。但是几十年后,他们并没有获得想象中的成就,而是不断面临着挫败。不知道为何,我感觉他们脸上存在着荒芜的遗迹一样的表情与空间。那一刻,我被这种荒芜以及荒芜的可能性给吓到了。

但很久之后我才意识到,我观察了男性而没有仔细观察同阶段的女性。男性如果无法在社会上占据拥有权力的位置,脸上就可能显露这种荒芜的气质。而女性并不一定会如此。我后来才想到,这种荒芜可能跟生育一点关系也没有,是我出于某种恐慌将它们联系在了一起。

“要不生个孩子?”在停滞与失望中,唯一能做的事,或许就是带着一种自我放弃的心情进入主流生活。而顺流而下的决定又是多么容易。在死水微澜的生活中,我能想到的可以拯救乏味、枯燥、重复,并且彰显自身存在的办法竟然是——生个孩子。

在很多人眼里,生育是某种绝望的产物。有一位朋友曾问我:“人们究竟要多么绝望才会去生孩子?”

生孩子是对自我的某种放弃。这句话即使不完全正确,也至少揭示了一部分的事实:替自己的身体、生活找一个强有力的、被世俗所认可的奉献对象,是因为自我早已没有出路,再往下仅仅是虚度。那不如找一个替代之物,被神和人共同认可的:一个孩子。纯洁又虚弱。必须要依靠你生活,又从你自己而来。他既是你的一部分,又是你的主人。他像是一个新的生活之神。

不做自己的主人,而寻找一个从自身而来的新东西做主人。这个念头是多么有趣,而且富有启发?我们既放弃了自我,同时又可以说是在坚持、重塑自我?这既可以说是一种后退,同时又是一种进步?

到了35岁,事实上,放弃感已经变得不那么强烈,因为我自认为可以放弃的东西已经不多了,或者说,我已经失去了太多,剩下的太少。

有朋友竭力劝我生个孩子,她对我说:“这个世界上,仅有两样东西我觉得真正是属于我的,一是我写的东西,二是我的孩子。”

这个理由对我来说很有说服力。这个世界上,还有什么是我们自己的?没有什么是真正属于我们的,除了我们自身独立创造出来的东西,只有那才是无法被取代的。一旦创造,也就为其签了名。我们或许没有办法决定它的命运:卡夫卡不希望公开的手稿还是被公开;孩子可能长大去往外地,一年只能见一面。但无论如何,它还是在某种程度上永远属于我。这难道没有吸引力吗?

于是我们抱着“不妨一试”的心情,不再避孕了。然而也没有进行多么认真的计划,我既不测体温,也不查排卵期。一切顺其自然。这样过了五个月,毫无动静。每次来月经时,可以说我有点失望(也不知道是为什么,好像是对自己身体能力的失望),同时又很高兴很放松。

这段时间我既盼望那件事发生,又非常惊恐。我后来跟朋友聊起,觉得一直没有怀孕,是因为我的身体潜意识在排斥怀孕这件事,还没有真正接受“成为妈妈”这个可能。

但在上海与朋友们待在一起,我又感到了一种时间无情流逝带来的庸常与疲惫。难道以后的生活也不过如此了吗?不再有什么激情,也鲜少有快乐,只是无聊而空洞地反复。此时我也不禁会想:“或许生育是个不错的主意。”因为就算不生孩子,我也并没有获得什么精彩、有益的人生。

从上海回来之后,在很奇特的身体感受中,验孕棒上出现了两条红线。我惊讶又恍惚,命运忽然展现了它不可获知的一面。那一刻,我失去了一切感觉。我甚至不记得上一次性生活是什么时候。胚胎像是从天而降。

得知自己怀孕之后,第一件事当然是去医院,确定怀孕的事实,看胚胎是否乖乖地在子宫里。然而我知道这一切毫无悬念。

试纸的准确率是很高的,但还是要去医院,没完没了地排队,从这个窗口到那个窗口,茫然无措。

做B超需要大量喝水,排队的人挤在窗口,护士脸色难看。第一次做的时候,喝水量不够,只好等到下午。中午只能在医院坚硬的椅子上无聊地等待,仿佛报复一般,我又喝了太多的水,憋得差点晕倒在护士面前。还有五分钟开门,这五分钟简直是我人生中最漫长的五分钟。带着一泡感觉随时要尿出来的尿,全身都疼,受不了了,憋不住了。我在门口呼喊:“到底什么时候开门啊!”还有几个跟我情况相同的女性,也在捂着肚子呼喊。

想想就在前几天,我还装模作样穿着裙子,化着妆,谈天说地,在上海的街头闲逛。现在我却要被尿憋死,在医院混乱的人群中,毫无尊严,或者说脑海里根本没有尊严为何物的概念,捂着肚子扭曲着脸,趴在护士桌上央求哪怕早一分钟开门。

确认怀孕之后,刚开始并不顺利。我总感觉哪儿不舒服,总担心哪儿有问题。怀孕初期一切都很动荡不安。我开始少量地出血,被医生要求卧床休息。从科学的角度来说,如果胚胎健康的话,那么它就能克服困难生存下去;如果胚胎本身不健康,那么卧床也是没用的。但医生大概是为了回应期待,提出让我最好一动不动、平躺的要求。

夏天真正地到来了。天气变得炎热,所有负面情绪都涌了上来。我在床上躺了一会儿,难以忍受,便去沙发上继续躺着。

从窗户看出去,除了前面的房子,其他几乎什么都看不见,就好像我被困在了某个凝固的空间与时间里。我不知道自己到底在看什么,也不知道自己在干什么。我感觉自己在后悔,但我也不想为这种后悔去做点什么。我私下会偷偷想:“如果这次遇到问题就算了。”我做好了这次怀孕可能不会顺利,甚至终止的准备,也准备从此以后再不尝试。与此同时,我又在祈祷:“希望一切顺利,不要出现问题。”

有一天晚上,我经历了一次较大的出血,我们迅速赶往医院。我还记得黑暗中沉重的脚步,月亮照出我们低着头的影子。我已经分不清楚,是出血让我情绪低落,还是医生说“出血没关系,再观察一下”让我感到怅然若失。才刚刚怀孕,这一切就压得我们喘不过气来,以后漫长的日子要如何面对?

这可能是我度过的最难熬的一个夏天。一分一秒、一天,都极其漫长。

发现怀孕的时候,按照算法,已经接近两个月了。

然而从两个月到三个月,仿佛过了一年那么长。

这一个月中,我不晓得该寻求什么样的外界反馈。我的朋友们大多身在北京或上海。在我身边的是同事,虽然也是朋友,但那是另一种类型,可以说是“有一点距离的普通朋友”。然而在怀孕这件事上,亲密感被倒置了:因为要去医院,要请假,会遇到各种问题,同事很快都知道我怀孕了。而除了一个朋友之外,我没有告诉其他任何人自己怀孕的消息。我们既不能说是被迫生育,也无法说是心甘情愿,我们甚至无法向别人倾诉此时的心情,因为不知道具体想要什么样的安慰。我跟伴侣两个人默默面对这难以言说的情况。

几乎是下意识地,读书或者看电影时,我开始特别关注作者或者演员有没有生孩子。苏珊·桑塔格,有一个儿子。琼·迪迪恩,有一个养女,但39岁去世了。夏洛特·兰普林,一个美了一辈子的女性,有两个儿子。蒂尔达·斯文顿,有趣的女性,有两个孩子。安吉拉·卡特,有一个孩子,是她在43岁时生下来的。

没有孩子的女性看上去那么少。但仔细去想,早期在文学上有所成就的女作家们——简·奥斯汀、弗吉尼亚·伍尔芙、乔治·艾略特……都没有孩子。

苏珊·桑塔格说自己一生中被判过三次刑:她的婚姻、她的童年、她儿子大卫的童年。在儿子的童年,她极其不耐烦,盼望他赶紧长大,甚至想过放弃儿子的抚养权。然而儿子长大之后,他们的关系又异常亲密。玛格丽特·杜拉斯,有一个孩子。多丽丝·莱辛,生了两个孩子,在离开了他们之后,她又生了一个孩子。玛格丽特·阿特伍德也有孩子。

我不停地去想这些又有什么意义呢?跟我又有什么关系?想到这里,我又开始懊恼,为了自己的双重失败:能力的有限、事业的失败,以及因此导致的软弱和随波逐流。

傍晚时分,为了健康,伴侣陪我在湖边没完没了地散步,我心里却没有任何怀孕的幸福感觉,我满心惆怅,心不在焉,总在进行自我谴责。

现在回头去想,一切都模糊了。人们进入旋涡的过程,是清醒但又身不由己的,是仔细考虑之后又随波逐流的。人,理智但没有执行力,坚定又软弱。而旋涡却既强大,又无处不在。我当时还不知道,这仅仅是旋涡的入口。

我第一次去听胎音,是在社区医院。照例是糟糕的环境,令人烦躁的流程和态度不佳的工作人员。我对这些已经麻木,总是看向窗外一角的树,仿佛在眺望另一种生活。到我了,在简陋狭窄的空间里,一开始我什么也没听见。接着像是远方的鼓声传来,一声接一声,由远及近,这次我听清楚了……是胎儿的心跳。我被它的急速和能量所震惊,它仿佛迫不及待,正大力敲起战鼓,要与这个世界相逢。

这是我第一次感觉到了:那是一个生命。生命这个词语变得非常具象、非常有力量,直接冲击着我的内心。好像是从那个时候开始,我才逐渐摆脱了怀孕的阴郁之感,一切也随之稳定了下来。我度过了内心颠簸、身体也充满不确定性的前三个月,进入了正常的孕期。

|

|