新書推薦:

《

古文观止(上+下)(2册)高中生初中生阅读 国学经典丛书原文+注释+译文古诗词大全集名家精译青少年启蒙经典读本无障碍阅读精装中国古代著名文学书籍国学经典

》

售價:HK$

96.8

《

问物:可触摸的意义

》

售價:HK$

82.5

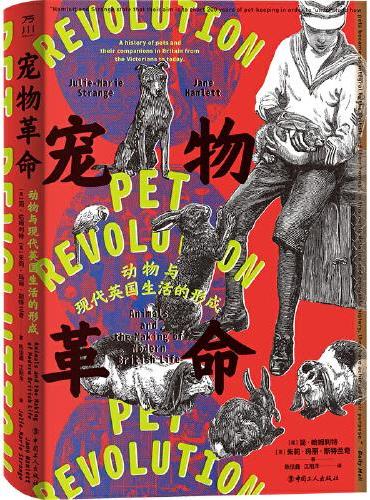

《

宠物革命:动物与现代英国生活的形成

》

售價:HK$

79.2

《

世界杂货店:罗伯特·谢克里科幻小说集(新版)

》

售價:HK$

74.8

《

(棱镜精装人文译丛)蔑视大众:现代社会文化斗争的实验

》

售價:HK$

60.5

《

皇家宫廷中的保健秘方 中小学课外阅读

》

售價:HK$

63.8

《

《诗经》十五讲 十五堂《诗经》历史文化与文学课 丹曾人文通识丛书

》

售價:HK$

86.9

《

述异记汇笺及情节单元分类研究(上下册)

》

售價:HK$

104.5

|

| 編輯推薦: |

“六点评论”系列原创佳作,重温鲁迅《故事新编》,直面那一代知识分子的恩怨与纠葛,回溯隐含的内在精神批判。

★ 鲁迅借《铸剑》《理水》向顾颉刚、胡适隔空喊话?

《起死》中隐含何种道家批判?

王国维自沉昆明湖与鲁迅撰写《采薇》之间有何内在关联?

鲁迅如何展开知识分子批判?

以今释古还是以古喻今?

……

★ 同济大学人文学院鲁迅研究专家祝宇红,带我们重温鲁迅的《故事新编》,直面那一代知识分子的恩怨与纠葛,回溯隐含的内在精神批判。

★ 条分缕析,揭开历史的层层面纱

抽丝剥茧,还原古今的多重寓意

★“起死”有“起死人而肉白骨”的“人之再造”之意,“采薇”联系着包括鲁迅在内的中国知识阶级的内在思想矛盾批判。

|

| 內容簡介: |

鲁迅糅合神话、传说、历史故事并对其进行重构,撰写了八篇短篇小说(包括《补天》《奔月》《铸剑》《理水》《采薇》《出关》《非攻》《起死》),合之为《故事新编》。

《起死与采薇》通过对鲁迅小说集《故事新编》的细读,联系各篇创作过程中的历史背景,对鲁迅糅合今事改写古事、以今释古或以古喻今的意旨进行了勾沉索隐式挖掘。本书抽丝剥茧,发掘鲁迅文本中的微言,以《起死》始,以《采薇》终,一首一尾串起《故事新编》的文化传统反思和知识分子批判的双重主题。

鲁迅在这些短篇小说中关注的重要议题也是同时代知识分子所共同关心的,本书为进一步深入了解近代中国文化界所面对的关切提供了独特的视角。

|

| 關於作者: |

|

祝宇红,北京大学文学博士,同济大学人文学院副教授,鲁迅研究中心副主任。著有《“故”事如何“新”编——论中国现代“重写型”小说》(北京大学出版社,2010)、《无双的自我——张爱玲的个人主义文学建构》(上海书店出版社,2018)等。论文《“化俗”之超克——鲁迅〈起死〉的叙事渊源与主旨辨析》获第七届唐弢青年文学研究奖,论文《手枪、银顶针与“古怪的天意”——从鲁大海形象修订重审〈雷雨〉作者意图与悲剧性质》获《中国现代文学研究丛刊》2020年度论文奖,另有多篇论文被《新华文摘》《人大报刊复印资料》转载。

|

| 目錄:

|

关于《序言》的序言

1.多重起源

2.初的原点

3.“油滑”与“速写”

一、《故事新编》中的“新神话”

1.神话与“人之历史”

2.“神格”与德国浪漫主义“新神话”

3.鲁迅与姉崎正治

二、《故事新编》与顾颉刚、胡适的潜在对话

1.公仇非私怨

2.在疑古思潮与民族凝聚力之间

3.诸子学、古史研究与中国传统思想批判

4.“王道”“天命”的历史批判和现实讽喻

三、《起死》与道家批判

1.从小说中的道士与道家说起

2.《起死》的叙事渊源

3.“恶境头”

4.“吃教”

5.不成仙,反见鬼

四、《采薇》与知识分子批判

1.夷齐之死与王国维自沉

2.《采薇》中的民国史

3.为何是梁启超?

4.鲁迅的儒家个人主义批判与现代知识分子问题

引用文献

|

| 內容試閱:

|

关于《序言》的序言

(节选,注释从略)

《故事新编?序言》中,鲁迅交代了八篇小说的创作过程,小说集的写作分布在三个时段:1922年,1926年,1934—1935年。除了写作时间上的较大跨度,小说集的创作为重要的特点是,多次重启、后加速完成。有理由认为,《故事新编》在不同时期存在着多重不同的起源。

1.多重起源

1922年冬天,鲁迅写了《不周山》(后来改题为《补天》)。回顾1922年创作《不周山》的动机时,鲁迅这样描述初的思路:“那时的意见,是想从古代和现代都采取题材,来做短篇小说,《不周山》便是取了‘女娲炼石补天’的神话,动手试作的篇。”“从古代和现代都采取题材”这一说法,有学者理解为“除了想从现代取材来做短篇小说之外,也想从古代取材来做短篇历史小说”。从上下文的表述来看,这种理解似有偏差。根据语义,只有把题材既包含“古代”又包含“现代”的短篇小说视为一种独特的小说文体,才能将《不周山》称为“动手试作的篇”,不然“篇”后面必须加上“古代题材”云云才符合逻辑。

不过,表达的不无含混可能本身也体现出鲁迅当时在“怎么写”问题上仍有未清晰之处。1922年冬天,鲁迅对于他后来称之为“神话、传说和史实的演义”的“故事新编体”小说究竟怎么写,似乎仍有些踟蹰。他自述在具体的创作中“从认真陷入了油滑”,“止不住”将现实中“含泪的批评家”写到了女娲补天的故事中,即小说中出现在女娲两腿之间“古衣冠的小丈夫”。对《补天》中这种将“现实”杂糅到“古代”的写法,鲁迅称之为“油滑”,认为是“创作的大敌”,于是“决计不再写这样的小说”。换一个角度看,“这样的小说”,如果理解为“从古代和现代都采取题材”的短篇小说,序言中强调初创作“是很认真的”,不妨理解为既是对“古代”的认真,也是对“现代”的认真,更是对“创作”一种新的小说形式的“认真”。那么,鲁迅并未否定“这样的小说”的可能性,似乎觉得《补天》的写法没有达到预期,就暂时搁置了此类创作。

第二个阶段是创作《奔月》和《铸剑》(原题《眉间尺》)的1926年。这时鲁迅已经计划好“足成八则《故事新编》”,可见他对于将要重写的“古代”题材已有基本构思,只是因为他马上离开厦门去广州,小说创作又搁置起来。这里值得关注的是,鲁迅并未把这一计划完全抛开,他自述,“后来虽然偶尔得到一点题材,作一段速写,却一向不加整理”。那么,这偶尔得到的“题材”,究竟属于“古代”还是“现代”?想来这里应该还是以“现代”为主。因为对于颇有旧学功底、教授中国小说史且作了《中国小说史略》的作者来说,“古代题材”并不难得,难得的正是开始此类创作时鲁迅就想要为“古代”题材灌注的“现代”内容。有了“现代题材”之后,更进一步地,则是“现实题材”如何能够融入“古代题材”叙述:和“古代题材”产生关联与对话,重新激活“古代题材”,而不会因“油滑”遮蔽小说意旨、损害创作风格。其实,研究者普遍认可《铸剑》里面那个黑色人宴之敖者身上有着浓厚的鲁迅本人的色彩,况且不见于典籍的“宴之敖者”这个名字,恰恰是鲁迅用过的笔名。那么,可以说鲁迅并不回避将“现实题材”融入神话、传说的“演义”之创作,他在意的是如何写得“认真”而不流于“油滑”。鲁迅对这一时期写的《铸剑》比较满意,大概指的就是没有《补天》的“油滑”,没有那种“现实题材”进入“古代题材”产生的突兀、割裂感。同样,《奔月》更是将高长虹对鲁迅的攻击化入逢蒙陷害夷羿的故事中,那种切身的体会使得小说叙述异常真切,而小说依然写得从容风趣、意味深长。鲁迅在评价芥川龙之介《鼻子》《罗生门》时曾经说:“他想从含在这些材料里的古人的生活当中,寻出与自己的心情能够贴切的触著的或物,因此那些古代的故事经他改作之后,都注进新的生命去,便与现代人生出干系来了。”《奔月》与《铸剑》很能体现类似“与自己心情能够贴切”的创作方式,“现实题材”成为“神话传说”的激活剂,如果仍然称这种创作方式为“油滑”,那么“油滑”似乎并非不足取,反而能够成为一种文学的“酵素”。

写完《奔月》和《眉间尺》之后暂时搁置的几年里,鲁迅一直没有放弃继续此类创作的打算。1930年1月北新书局出版小说集《呐喊》第13版时删去了《不周山》。鲁迅在《故事新编?序言》中说,因为成仿吾评论《呐喊》时只推《不周山》为佳作,小说集再版时自己干脆将这一篇删除。值得注意的是,这里鲁迅说是“印行第二版”时删除的《不周山》。但是细考起来,成仿吾的批评文章是在1924年2月发表的,从1924年2月到1930年1月之间,小说集《呐喊》在北新书局出了10个版次,内容都没有变化,只是到1930年1月第13版才删去了《不周山》,可见鲁迅的说法对事实作了简化和修正。将改订的《呐喊》版本称为“第二版”,其实后面隐藏了更为复杂曲折的创作构思、版本修订过程。也许正是这个时候,他重新回顾1926年“足成八则”的想法,将《不周山》删去就是为了未来将其收入小说集《故事新编》。1932年,鲁迅将《眉间尺》改题为《铸剑》,收入《自选集》。类似“铸剑”这种“动宾结构”的两个字构词方式,在后来创作的几篇“故事新编”小说题目中延续下来。或许正是这个时候,鲁迅已经决定了将“史实的演义”融入“现实题材”的方法。由时事触发而将“古衣冠的小丈夫”杂糅到《补天》的女娲故事,如果因为偶然性打破原来的构思,使得“现实题材”与“古代题材”的融合不够“有机”,那么,在《奔月》和《铸剑》中将个体经验感受转化、嫁接到夷羿、眉间尺故事,后两篇小说的羿与黑色人无疑兼具了神话传说的“英雄本色”和现代人的“新的生命”。因此,鲁迅有了信心,要“足成八则”。

确实,后来在鲁迅1934—1935年间创作的五篇小说中,“现代题材”不仅没有减少,反而越来越多融入“古代题材”的叙事之中,这可以理解为鲁迅将曾经不无含混的“从古代和现代都采取题材”的设想落实为非常自觉的创作方式。这种“现代题材”也不限于个体经验感受,而是扩大为对现代中国社会尤其是知识分子阶层的洞察,所以鲁迅委婉地指出,后来的创作“仍不免时有油滑之处”,而且这是因为“对于古人,不及对于今人的诚敬”。所谓“诚敬”,应该理解为“写古事”背后灌注的更多是对现实人与事的关注,或者说小说创作特别重视将现实的人与事联系到“古事”加以认识和挖掘吧。这样,一方面通过“古事”的“光照”,现实的人与事的某些隐微之处洞然可见;另一方面通过“现实题材”激发,对“古事”的理解也得以彰显更多可能。

如上所述,在鲁迅自己的表述中,《故事新编》的构思与写作经历了多次重启的过程,这样,除了《补天》,其他收入《故事新编》的小说在构思上可能都由不同时期的多重现实触发,形成“古代题材”与“现实题材”(包括现实文本)的多重对话关系,尤其体现在集中写于1935年底的后四篇小说《理水》《采薇》《出关》《起死》。这样,不妨联系鲁迅几次构思前后的现实文化语境来大胆猜测一下,尝试重构《故事新编》的构思与创作过程。

五四新文化运动风起云涌之际,新文化人在反传统的同时也极力“重估/重塑传统”。1921年郭沫若出版《女神》集,其中《女神之再生》写女娲在共工颛顼之战导致不周山倒塌、“天盖倾倒”之后炼五彩石补天的故事,《三个泛神论者》歌颂泛神论者庄子;1922年11月鲁迅创作《不周山》,1935年12月创作《起死》,主人公分别是女娲和庄子。郭沫若1922年1月发表《洪水时代》、1923年2月发表《孤竹君之二子》、1923年发表《鹓雏》(1926年1月收入《塔》,后改题《漆园吏游梁》)、1923年8月发表《函谷关》(1926年1月收入《塔》,后改题《柱下史入关》)分别描绘了大禹、伯夷叔齐、庄子、老子,而鲁迅1935年创作《理水》《采薇》和《出关》的主人公恰恰也是这些历史人物。他们关注同样的神话故事、历史传说,代表了五四以后中国知识分子对文化传统阐释涉及的重要命题有着基本认同。鲁迅和郭沫若的创作之间不无相互激发和对话辩驳的意味。

1923年,顾颉刚发表著名的《与钱玄同先生论古史书》,其中写道:“至于禹从何来?……我以为都是从九鼎上来的。禹,《说文》云:‘虫也,从厹,象形。’厹,《说文》云:‘兽足蹂地也。’以虫而有足蹂地,大约是蜥蜴之类。我以为禹或是九鼎上铸的一种动物……”顾颉刚由此认为,大禹只是一个图腾。1926年北平朴社出版顾颉刚《古史辨》册,为此他专门写了长长的《古史辨自序》。1935年,鲁迅创作《理水》重写大禹治水故事,特别刻画了一个断言“‘禹’是一条虫”的红鼻尖学者。或许,鲁迅在1926年就试图与“古史辨”派有所对话、开始构思“理水”故事,经过长期的沉淀与发酵,在1935年11月很短时间内完成小说的创作。

1926年至1928年发生北伐战争,鲁迅本来对南方的国民革命抱有期待,拥护、支持北伐。因此,他1926年秋从北京南下厦门,1927年1月又从厦门赴广州。但是,现实让他从兴奋转为忧虑与失望。1927年6月2日,发生了震动中国知识界的王国维自沉事件。当时,张作霖在北京滥杀知识分子的残酷行径、外间关于北伐军侮慢知识分子的传闻、关于王国维被列入《戏拟党军到北京后被捕的人物》名单的说法、同在清华国学院的梁启超宣称将要离京避难,都是促使王国维绝望的现实因素。1927年9月20日,在王国维的葬礼上,并未“逃难”的梁启超发表了《王静安先生墓前悼辞》,以伯夷叔齐比拟王国维,并且评价其“三种矛盾的性格合并在一起”,由此“至于自杀”。1928年1月,鲁迅在《谈所谓“大内档案”》一文中感慨王国维“老实到像火腿一般”,“被弄成夹广告的Sandwich”。鲁迅是否在1926年间构思“夷齐故事”之后,由“现实题材”的触发不断更新构思?由此在1935年12月创作《采薇》时,王国维自沉事件的影子化入了伯夷叔齐的造像之中?小说《采薇》中,伯夷叔齐不赞同周武王“恭行天罚”“以暴易暴”,恰如王国维对北伐军的疑惧,也生发出关于“天命”口号和“革命正义”的重新审视;伯夷叔齐离开养老堂,“华山大王小穷奇”身上带着军阀张作霖的印迹,给了伯夷叔齐一番惊吓;而小丙君对伯夷叔齐之不食周粟不以为然,批评他们“通体都是矛盾”,多多少少带着梁启超批评王国维的口吻。

1931年发生九?一八事变,这是日本帝国主义长期以来推行对华侵略扩张政策的结果,中日矛盾激化。正是由于九?一八事变的刺激,在五四落潮之后致力于“整理国故”的胡适开始对儒家文化加以思考。1932年10月25日,胡适在天津南开大学作了题为《中国问题的一个诊察》的演讲,其中有这样的判断:“我们的武力虽然不如人,然我们的文化却有过之无不及,因此我们被外族征服了之后,外族却常被我们同化过来。”这种“倒征服”的观念在1934年12月发表的近五万字的《说儒》中得到集中体现,在胡适笔下,儒是“殷民族的教士”,“他们的人生观是亡国遗民的柔逊的人生观”。1933年3月6日瞿秋白借用鲁迅笔名“干”发表了批评胡适的《王道诗话》,此文后来也收入鲁迅杂文集《伪自由书》。《王道诗话》主要批评曾经参与保障人权与民权活动的胡适转而维护镇压革命的“王权”——“政府权”。而1933年3月19日,胡适在《独立评论》发表《日本人该醒醒了!》,其中引述萧伯纳的话“日本人决不能征服中国的”,然后说自己对此的回答是:“是的,日本决不能用暴力征服中国。日本只有一个法子可以征服中国,即就是悬崖勒马,彻底的停止侵略中国,反过来征服中国民族的心。”联系到胡适一向对政府的“小骂大帮忙”、对日本的示弱姿态,鲁迅在1934年写了《关于中国的两三件事》,从批评中里介山的“王道”论,进而转入批评胡适“征服中国人的心”的不妥言论,有理由认为,在1930年代的现实文化语境中,关于儒家文化柔逊说、关于“王道”说、关于异族入侵的话题同样融入“夷齐故事”的重写中。

2.初的原点

尽管《故事新编》存在着多重起源,但细加探究,不难发现,《故事新编》的写作实际上存在着一个原始的基点,《故事新编》的写作从来也没有离开过这个初的原点。对文化传统的重估与现实的知识阶级批判对鲁迅而言从来就是一个“二而一”的主题。

联系他早在东京时期写作的一系列古文论文,会发现《故事新编》中各种思考在鲁迅写作伊始就已经展开。

1926年10月,鲁迅将早期的古文论文《人之历史》《科学史教篇》《文化偏至论》《摩罗诗力说》收入了《坟》,并且在题记中专门指出,“我就要专指斥那些自称‘无枪阶级’而其实是拿着软刀子的妖魔”。所谓“无枪阶级”,指的是当时在女师大学潮之后和鲁迅论辩的“现代评论派”的“正人君子”。不久,鲁迅就有了足成八则《故事新编》的构思,他应该在这段时间就明确了要将知识阶级批判与重估文化传统这两个问题结合在《故事新编》的创作中。但是随着对北伐现实的失望,鲁迅在写了《奔月》《铸剑》之后又搁置了这个计划。1935年1月4日,鲁迅在致萧军、萧红信中提到:“近几时我想看看古书,再来做点什么书,把那些坏种的祖坟刨一下。”这里的“坏种”和1926年所说的“自称‘无枪阶级’而其实是拿着软刀子的妖魔”可以对照来理解,无疑也指向1930年代“知识阶级”的某种类型。鲁迅应该是在这个时候决心要重启《故事新编》的创作,并且在同年底用很短时间完成了后面几篇小说的写作。

沿着这一思路,将《故事新编》与早期古文论文结合起来阅读,不难看到鲁迅早期思考的问题在后一部小说集中得以重现,并且以某种“油滑”的方式将“古代题材”与“现代题材”打通,果然“并没有将古人写得更死”,而是在早年古文论文的基础上重新激发了“古”与“今”的相互映照。那么,下面试来对比一下几篇古文论文与《故事新编》,尝试寻绎其内在联系,勾勒出鲁迅思想中一以贯之的知识阶级批判问题。

……

夷齐之死与王国维自沉

(节选,注释从略)

《采薇》是一篇有不少晦涩之处的小说,比如开头对于“养老堂”的描写,比如伯夷叔齐对于周武王“归马于华山之阳”和华山大王小穷奇的惧怕,比如夷齐死后关于“立碑”的纷争议论,比如小丙君对于夷齐“通体都是矛盾”的批评,这些不见于历史上关于夷齐事迹的各种记载,但是又不能说和夷齐故事毫不相关,它们为何出现在小说中,又是什么触发了鲁迅的创作构思?按照《补天》塑造“古衣冠的小丈夫”的前例,可以理解这些小说内容应该和写作当时的现实语境有关。那么,可能激发鲁迅构思“养老堂”“立碑”种种细节的现实事件会是怎样的?循着这个思路,《采薇》中奉行“坚守主义”的伯夷叔齐形象背后,渐渐浮现出另外一个现代人物的面貌,这个人就是王国维。

将王国维与《采薇》中的伯夷叔齐联系起来,不仅因为他们都有“不食周粟”的“坚守主义”,更因为王国维有着浓重的夷齐情结,而王国维自沉后,时人也多以“不降其志、不辱其身”的夷齐视之。

王国维长于诗词,个人情志的抒发往往见诸笔端,间或透露出执着的夷齐情结。一位“爱画兼爱竹”的某君请为其竹刻小像题诗,王国维就以“江南有君子,人在夷惠间”(《题某君竹刻小像》,1918)之句题赠。同年在《百字令?戊午题孙隘庵南窗寄傲图》中,王国维再次历数屈原、陶潜、伯夷叔齐和废帝山阳公刘协这些“寂寥千载”的“伤心人物”:“楚灵均后,数柴桑、伤心人物。招屈亭前千古水,流向浔阳百折。夷叔西陵,山阳下国,此恨那堪说。寂寥千载,有人同此伊郁。”

阅览当年写给王国维的挽联,除了遗老群体往往比之以自投汨罗江的屈灵均,也有不少人以“不降不辱”的夷齐相类。比如,“报国忠贞拌一死,顽廉立懦圣之清”,王季烈以孟子褒扬夷齐的顽廉立懦来赞颂王国维之“忠贞”;“茫茫东海无鳣鲔,采采西山有蕨薇。……辱身降志吾何敢,青史他年论是非”,钟广生则从孔子肯定夷齐的“不降其志不辱其身”之角度比拟王国维。如果说这两人都属于清遗民群体,如此立论顺理成章,那么与民国学人多有往还的旧书商陈济川、日本学人小川琢治、时任清华国学院导师的梁启超,各人立场见解各异,却也齐齐比王国维以夷齐:

独往独来不降不辱,至情至性可泣可歌。(陈济川)

齐邑犹存王蠋节,首阳长见伯夷仁。(小川琢治)

孔子说:“不降其志,不辱其身,伯夷叔齐欤!”宁可不生活,不肯降辱;本可不死,只因既不能屈服社会,亦不能屈服于社会,所以终究要自杀。伯夷叔齐的志气,就是王静安先生的志气!(梁启超《王静安先生墓前悼辞》)

此外,对王国维推崇备至的陈寅恪,在挽词中也有“生逢尧舜成何世,去做夷齐各自天”的句子。

自然,王国维有夷齐情结、时人以夷齐相比,这些并不能说明鲁迅《采薇》中的夷齐一定跟王国维相关,然而,当引入王国维自沉的民国史背景,小说《采薇》中诸如“养老堂”“华山大王小穷奇”“首阳村等高人小丙君”“放马于华山之阳”“立碑纠纷”“谣言毁谤”等等,这些与历史上伯夷故事有所疏离、显得晦涩难懂的名目与情节,转而变得容易理解,令人有豁然开朗之感了。

鲁迅创作《采薇》的时候想到了王国维吗?是王国维的自沉刺激了鲁迅构思夷齐形象,还是鲁迅构思夷齐形象的时候联想到了王国维?二者的关系是以今释古还是以古喻今?要解决这些疑问,就必须细读小说、考究历史了。

|

|