新書推薦:

《

老年膳食与营养配餐 第2版

》

售價:HK$

49.5

《

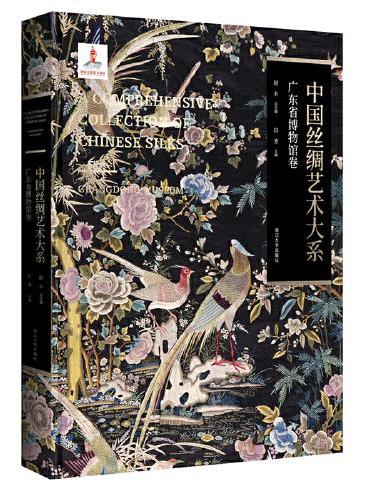

中国丝绸艺术大系·广东省博物馆卷

》

售價:HK$

1078.0

《

海外中国研究·中国乐书:从战国到北宋

》

售價:HK$

162.8

《

明代赋役与白银——梁方仲著作集

》

售價:HK$

79.2

《

量子纠缠

》

售價:HK$

63.8

《

中国心法:用传统智慧解答人生关键问题

》

售價:HK$

97.9

《

舆论(普利策奖得主、“现代新闻学之父”沃尔特·李普曼传播学经典)

》

售價:HK$

74.8

《

拥抱真实自我:内在小孩的探索和疗愈

》

售價:HK$

64.9

|

| 編輯推薦: |

★乡土的守望者。深耕文坛多年,关仁山的创作历程有一条清晰的轨迹——守望乡土,呼唤尊严。作为一位关照现实、关注农村的作家,关仁山创作了多部有口皆碑的力作,《白纸门》《风暴潮》《天高地厚》等。

★几经易稿的心血力作。《麦河》是关仁山倾力创作的一部关于河流、土地、庄稼和新农民的长篇小说,是一曲献给土地的深情颂歌,是难得的关照现实、关照农民问题的重磅力作,具有浓厚的时代气息和生活气息,在叙述角度、小麦文化的开掘等方面的艺术创造令人耳目一新,是一部既有深度又有厚度、既注重艺术创新又坚持现实主义创作原则的长篇小说。

★“百部红色经典”系列丛书为发扬红色传统、传承红色基因专门设计,收入作品皆为名家名作,旨在重温红色经典,缅怀先烈,传承革命精神,弘扬爱国主义。

|

| 內容簡介: |

|

《麦河》是关仁山倾力创作的一部关于河流、土地、庄稼和新农民的长篇小说,是一曲献给土地的深情的颂歌,是难得的关照现实、关照农民问题的重磅力作。《麦河》以冀东平原的麦河(亦称滦河)流域农村为背景,描写了近年来这片土地上发生的故事,精心塑造了回乡进行土地流转的企业家曹双羊、作为小说故事叙述者乐亭大鼓艺人瞎三白立国以及命运多舛的农村姑娘桃儿等一系列引人注目的艺术形象。小说具有浓厚的时代气息和生活气息,在叙述角度、小麦文化的开掘等方面的艺术创造令人耳目一新,是一部既有深度又有厚度、既注重艺术创新又坚持现实主义创作原则的长篇小说。

|

| 關於作者: |

|

关仁山,作家,满族,河北唐山人。1981年毕业于河北昌黎师范。1984年开始发表作品。1990年加入中国作家协会。1999年调河北省作协任专业作家,后任省作协副主席、创作室主任。现为中国作协第七届全委会委员,河北省作协主席。著有《天高地厚》《麦河洒》《风暴潮》《福镇》等。其作品先后荣获第九届庄重文文学奖、全国文艺类图书十佳畅销书奖、第十四届中国图书奖、第八届全国少数民族文学创作骏马奖、《人民文学》优秀小说奖、《十月》文学奖等奖项。

|

| 目錄:

|

卷 逆 月

梨花板 // 001

麦收的仪式 // 008

初 恋 // 017

墓地上的泥塑 // 023

麦河探源 // 029

螃蟹的味道 // 040

曹凤莲与包指甲花 // 047

生命的黑洞 // 053

曹老大的土地传奇 // 062

恶的果实 // 069

桃儿的城市 // 075

救 赎 // 082

第二卷 上弦新月

天快亮了 // 090

月亮穿过云层 // 097

荒芜的田园 // 102

苍鹰预见未来 // 112

土地庙宇 // 118

混合香味 // 125

遍地疑难 // 130

天当被地当床 // 139

热风呼啸 // 147

签 约 // 154

往返在城乡 // 164

满月酒 // 169

第三卷 望之圆月

麦穗理论与虚拟经济 // 179

地主张兰池 // 189

爱情与品牌 // 195

昨天的荣誉 // 200

闯市场 // 207

闪 婚 // 215

树欲静而风不止 // 223

揉 面 // 235

金 屋 // 242

一个折叠的人 // 248

夏天的寒冷 // 260

第四卷 下弦残月

乡村的程序 // 267

冰葡萄 // 273

饥 饿 // 277

秋之惑 // 281

李敏教授 // 290

桃儿的世界 // 299

歌声灿烂 // 306

阵痛与告别 // 313

我的苦恼 // 318

愤怒与觉醒 // 324

小麦图腾 // 332

第五卷 朔之逆月

郭富九入会 // 342

生活万花筒 // 349

炊烟与花朵 // 355

资本与“潜规则” // 362

民间杂色 // 370

夏日情怀 // 378

欺凌与侮辱 // 384

养 护 // 390

敬畏土地 // 399

遥望未来 // 403

个体独白 // 407

梦中飞翔 // 413

迷失的个人 // 419

铸 魂 // 426

后 记

|

| 內容試閱:

|

我坐桃儿的汽车回了村。在村口,麦香就淡了。桃儿一把将药包塞给我,说:“我回娘那儿看看,过会儿带饭过来。回家等我呀!”我答应着,碰着她热乎乎的小手,浮想联翩。我听见汽车“呼”的一响,人没影儿了,抱着药呆愣了半天。村人都想跟我说话,我听出来曹双羊的奔驰汽车来了。全村就这一辆奔驰。车停下了,曹双羊说:“三哥,你在这儿干啥呢?”他的话像旋风,刮得我站不稳了。我来不及躲闪,强撑着说:“桃儿刚回来,她给我送药来啦。”曹双羊似乎对我的话并不介意,哈哈笑了:“三哥有艳福啊!”我知道他话里有话。鹦鹉村谁不知道,桃儿过去是曹双羊的恋人,如今是我的未婚妻了。

我随便应了一声,跟曹双羊拉拉手。曹双羊不喜欢拉我的手,每次看见我,都要拍拍我的脑袋,有时拎拎我的耳朵,对我很友好的样子。如今的曹双羊啊,是我们上鹦鹉的首富了。这小子是我的生活中重要的朋友。我记得他原来的模样:宽肩,长腿,圆脸,大嘴,眼睛里总是射动着一股英气。小时候他的帽子从没戴正过,头发从没捋顺过,衣领从没扣好过。听说当了麦河集团的董事长,他才注重外表了,出席场面,总是西装革履,板板正正的。有四个年头了,曹双羊的麦河集团在麦河中游几个村庄搞土地流转,把那么多的土地都集中起来了,搞起了现代农业。曹双羊娶了城里的媳妇儿,叫张晋芳,儿的漂亮。可他却冷落了媳妇儿,自己独来独往。他有他的理论:“我爷爷说过,搂着娘儿们睡觉是舒坦,但这事到底不顶吃不顶喝,吃的喝的还得从土地里挖。好男人应该把力气用在地里。”说到土地,曹双羊还有自己一套理论:“土地承包延长对农民是一件好事,凡好事都是一把双刃剑。利剑杀向对方的时候,也容易伤害自个儿。一家一户的土地承包,到市场化的今天,显得封闭、落后。土地必须规模经营,才能有大的效益。”对他的说法,我不以为然,我天生不喜欢生意人,感觉他们心冷,没有人情味儿了。尽管我不喜欢,村里好多农民也不适应他的“流转”,可是,曹双羊当年还是还乡团一样杀回来了,大家好像也都中了他鼓吹的现代农业的圈套。破衣裹不住露肉,照他这样折腾,没多久,新衣就得穿成破衣裳。鹦鹉村还有个好吗?那几年,我啥都听不惯,常常发牢骚,跟双羊抬杠。双羊骂我是张飞卖秤砣,人硬货也硬。这几年我心气平和多了,特别是有了桃儿,我对人对事都看得开了,脸上挂起了适意的微笑。曹双羊说:“好哇,三哥,桃儿回来就好,你这闺女儿算是混实了。该麦收了,我们晚上乐一乐吧?”听口气,我感觉到他有一点衣锦还乡的神气。我仰着脸问:“咋乐呵?还像上次那样喝酒吗?”曹双羊大声说:“不啦,瞎喝个啥?我出钱,晚上在戏台子上唱一出。叫上你的徒弟们!”我龇了龇牙说:“唱,我乐意。梨花板我都备好了。”曹双羊说:“三哥,那可就说定了,村里人我让小根通知,你的瞎哥瞎弟们,你召集吧!”我嘿嘿一笑,点了点头。我知道曹双羊给我们盲艺人施舍呢。曹双羊初是不服我的,他常常跟我较劲。那年他合伙承包鹦鹉山煤矿,出事之前我提醒他了,他没听,结果死了人又破了财。从那以后,这小子嘴上不说,打心眼儿里却是佩服我了。公司有啥大动作,他都来跟我商量商量,掐算掐算。人们常说瞎子算卦两头堵,但即便是堵也有堵的“潜规则”。

我已经有两个月没碰到曹双羊了。听说他在加拿大买了别墅。听说他爱人陪着他去了加拿大,还从美国洛杉矶做了个手术回来,还带回了一些软红小麦麦种。有钱人越来越娇气了,小小的鼻窦炎手术还去海外做。听说手术花了不少美元啊,那得买多少麦子啊?我笑着说:“你鼻子做了手术,听声音都变了。”曹双羊朝我凑了凑:“变了吗?我咋变也瞒不过三哥啊!”我淡淡地说:“你是大老板,三哥算个啥?哎,双羊,是不是晚上有事情宣布?”曹双羊笑了:“麦收的事情,顺便说道说道。你别说,我还真想听三哥的鼓书啦!”我才不信他这虚头巴脑的话,商人都是服从利益的。嘭一声,我听见曹双羊关了汽车门子。我却叫住了他:“双羊,你说你是愿意在城里还是愿意回乡下?”曹双羊愣了愣说:“城里待久了,就想回乡下,乡下待久了,我就非常想去城里。”我明白了,其实,他的身份相当模糊了,说他是农民就是农民,说他是老板就是老板。我这时就冒了一句:“双羊,你为啥回家啊?”曹双羊说:“鸟儿都恋旧窝,更不用说人啦!”我又问他:“到底哪儿是你的家啊?”曹双羊说:“哪儿有我的房子哪儿就是我的家啊!”他的声音像鸭叫。我知道,他乡下有房子,县城有房子,市里有房子,省城有房子,加拿大还有房子。到处都是家,等于没家。这小子满脑子都是赚钱之道,整天沉浸在物质狂欢里,灵魂已经没有家园了。不过,他对鹦鹉村还是蛮惦念的。他对我说要给村民盖别墅,小村庄要麻雀变凤凰了。我却高兴不起来,我试图理解他,理解他的生活,但还是迷惑,总是把他和他的生活看成一个谜。

轰的一声,奔驰车开走了。

风越来越大了,吹动着树。一只狗朝着汽车叫了两声。我想,曹双羊的钱越挣越多,可是他找不着自己了,找不着家了。何止是他?连我这个瞎子不也是这样吗?我摸着自己的家没问题,可是,这心啊,总是不踏实,担心被日子甩在外边了。其实,河还是那条河,地还是那片地,可是,周围的环境变了,土壤变了,空气变了,人心变了。这时村委会大喇叭响了。曹双羊的弟弟曹小根在喊话。这小子是副村长,刚刚回乡的大学生村官。他的声音嫩嫩的,带着麦克风的尾音。

天黑的时候,曹双羊还没有到,我和桃儿先来了。

戏台下的人越聚越多,烟草的味道越来越浓。我支棱着耳朵听热闹,站着笑的,地上跑的,都是我眼睛瞎了以后出生的。他们在我心里都是黑疙瘩,还不如死去的人清晰。除了人的吵闹声,我听见远处猪的哼哼声,狗、鸡和鸭们也来凑热闹。一群孩子乱跑,追逐着村东赵彩河的傻儿子,傻子“呵呵”地叫着跑着。村人都给闹愣了,匆匆闪出一条道来。自从麦河改道,三个自然村合并为一个村了。如今的鹦鹉村,由上鹦鹉村、下鹦鹉村和黑石沟组成。村委会设在我们上鹦鹉村。一个大村子,三千八百口子人。鹦鹉村没有啥娱乐,但现在的人也不爱听乐亭大鼓。留守的庄稼人除了看看电视,就是喝酒、打麻将,或者搂着老婆瞎鼓捣。平时我们唱的时候,台下除了几个老人,就是几个疯跑的孩子。今天情形大不一样了。人们表面来听鼓书,其实是想听曹双羊发号施令的。土地流转之后,好多人家都以土地入股了。年轻一点的农民进了麦河集团的方便面厂,另外一些农民在地头劳作,像工人一样,穿着蓝色工作服给小麦浇水、打药和施肥,都叫啥“蓝领”呢。六十岁以上的农民可就惨了,都成下岗农民了。

桃儿搀着我的胳膊一出现,村子一片喧哗。可能是桃儿太扎眼了吧?我一摸,桃儿换了发型,黑发长长地飘着,穿一件光溜溜的风衣,自然地衬托出她苗条的身材。我吸了一下鼻子,闻到桃儿身上的香水味。瞎子找女人,说起来真是悲惨极了。我在盲人演唱队的时候,两个瞎子竟然为一个瘸子姑娘争风吃醋。麦河沿岸的女瞎子、瘸子、傻子,缺胳膊短腿的,都叫瞎哥们儿找光了。

我对桃儿坦白过,我曾有过一段短暂的婚史。娘活着的时候,曾经托媒人将下洼村的疯子大芝介绍给我,我娶了她。鹦鹉村有个说法,穷人娶老婆就等于养了个吸血鬼,一天到晚喝你的血,直到熬干为止。你看村里多数是男人先走。到我这儿就特殊了。说了不怕你们笑话,我跟大芝入洞房了,还有一帮傻小子在墙根儿听声。光听大芝疯闹了,我都没挨上她的身子。他们失望地走了,我更恼火。不久她就死了,我白立国枉做一回新郎。村里人都知道我白瞎子“混了闺女儿”,这个女人竟然是桃儿,却不晓得是真是假。百闻不如一见,我感觉他们都惊了。我看不见他们的表情,心里却在等待他们的赞赏。可是,人们议论开了,有说一朵花插在牛粪上了。还有人慨叹:“好汉无好妻,赖汉娶花枝啊!”甚至有人捅桃儿的老底儿:“她卖过!除了瞎子谁敢娶她?”好像只有把桃儿那段“卖淫”的经历抖搂出来,才能找到我们相好的“合理性”。不知桃儿听见没听见,反正我都听见了。我的脸唰地变了,大声吼道:“狗日的,闭上你们的臭嘴!”桃儿却宠辱不惊,轻轻劝我:“立国哥,别生气了。”我心中不服气,我们是真感情,凭啥这样找平衡啊?瞎子我混个闺女儿咋啦?桃儿有过失足咋的?好比一块臭豆腐,闻起来臭,可他娘吃着香啊!这世间的事情,只要脑袋能想到的,就没有不可能发生的事儿。

田大瞎子过来拉着我的手打岔说:“白老弟,还活着呢?”

我听见田大瞎子的破锣嗓,举着他的大三弦敲了敲他的胖脑袋:“咋不活着?我不活着谁给你小子揽活啊?”

田大瞎子抓过大三弦,笑了:“是啊,还是立国老弟想着我们瞎哥们儿!不过,我们今天来,也给你小子道喜啊!听说你混了闺女儿啦?”

我抖了一下桃儿的胳膊,仰天大笑:“好,桃儿啊,叫田大哥!”

桃儿甜甜地叫了一声:“田哥!”

田大瞎子应了一声,哈哈笑着,估计他的假牙就快掉下来了。我拉着田大瞎子坐下来。今天他是给我伴奏来的。田大瞎子用的是大三弦。大三弦杆长,共鸣箱大,发音响亮,音色厚实,传得远远的。他屁股还没落稳,就轻轻弹了一下,声音嗡嗡的,好像他的一声叹息。田大瞎子“嘭嘭”弹了几下,就把大弦递给小翠。今晚他让小翠弹大弦。听见小翠的声音,这让我想起十几年前的情景。那时的田大瞎子很有号召力,把麦河沿岸几个村庄的盲人召集起来,搞了一个盲人演唱队。麦河两岸每村都有一两个瞎子,一招呼就是十几个。田大瞎子带几个盲人沿着麦河流域走,走街串巷,唱大鼓,算卦,还真有点名气。到了山里,我们就往各家吃饭。一天傍晚进了萝卜沟村,吃了好几天“保爹饭”。这里有个风俗,凡是体弱多病的孩子都要找一个“保爹”。这个“保爹”要是残疾人,离这个村庄越远越好。他们感觉残疾人阎王爷不留,命硬。有了残疾人做底,孩子的身体就硬朗。小翠就是萝卜沟张老大捡来的一个弃婴。当时小翠病歪歪的,几乎不行了,张老大让小翠认我当“保爹”,我一想啊,娘走了,我孤苦零丁一个人,回去咋照顾孩子?我对田大瞎子说:“你老娘还硬朗,你就带回去吧!”田大瞎子伸手摸了摸孩子干瘦的胳膊,就答应了。自从认田大瞎子做了“保爹”,小翠就硬朗起来了。小翠跟着田大瞎子回了下鹦鹉村,长大了,还真行,给田大瞎子伺候得舒舒服服。

|

|