新書推薦:

《

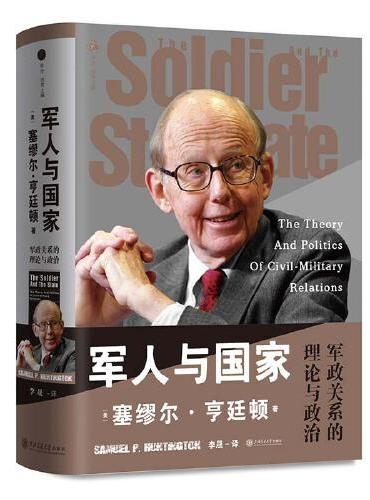

军人与国家:军政关系的理论与政治

》

售價:HK$

140.8

《

中国雕塑 高等院校艺术与设计类专业

》

售價:HK$

86.9

《

黄帝内经素问集注

》

售價:HK$

69.3

《

大国产业—中国产业现代化转型升级与时代机遇

》

售價:HK$

86.9

《

儿童和青少年心理咨询

》

售價:HK$

151.8

《

我们如何学习:学习与教学的科学方法 (西班牙)艾克托尔·鲁伊兹·马丁

》

售價:HK$

86.9

《

感受的力量--像艺术家一样观看

》

售價:HK$

57.2

《

诗词串起中国史:按照朝代顺序用诗词串起一部中国通史。

》

售價:HK$

264.0

|

| 編輯推薦: |

“我不在乎浅薄,我要活下去,为完成所想的事去与世间斗争。”

一封与世界告解的书信,一段奔向死亡的蹉跌之路

为弱小者立传,以搞笑回应时代的暗影与虚无

跨越半个世纪的畅销经典,每个读者必然要挑战的太宰治上乘之作

|

| 內容簡介: |

|

作家用残酷、厚重的笔致,由童年风景、遭受的苦难至交往过的女人与“友人”,串联起主人公大庭叶藏漫长、悲哀的一生。作者投注于这部作品的精神,旨在以弱小者的残酷命运抵抗无意义,在一定程度上启发人们如何在严酷生活中守住性灵,与怀揣着苦难的人们一起抵达命运的彼方。

|

| 關於作者: |

【作者简介】

太宰治(1909—1948)

小说家,日本“无赖派”代表作家。本名津岛修治,出身地方名门望族,曾就读于东京大学法文系,后被除籍。著书四十余部,或颓废阴郁或轻快风趣;作品被后世誉为“昭和文学的金字塔”,逝世逾半世纪仍拥有大批年轻读者。

太宰自20岁起先后四次自杀未遂,他借笔下人物之口说出“搞笑,是我对人类最后的求爱……”;同年留下未完成的幽默小说《Goodbye》,遗言“我已无心再写,故决意赴死”,与情人投水而亡。终年39岁。

【译者简介】

王述坤

日本近现代文学领域资深学者,在国内外媒体发表中日文专栏文章数百万字,出版有日本文史领域著作多部。译有川端康成《岁岁年年》、芥川龙之介《罗生门》等。

竺祖慈

资深日本文学编辑、译者。鲁迅文学翻译奖获得者。译有藤泽周平《小说周边》、三岛由纪夫《假面自白》等。

赵仲明

日本学研究者,译者。译有小谷野敦《双面之人:川端康成传》、是枝裕和《比海更深》等。

|

| 目錄:

|

人间失格

斜阳

译后记:“永恒的‘少年’”—太宰治

|

| 內容試閱:

|

|

引子我曾见过那男子的三张照片。一张可谓其幼年时代吧,照片中的孩子十岁光景,被许多人众星捧月般围在中间(可以想象那大约是他的姐姐、妹妹,还有表姐妹们吧),他穿着粗条纹和服裙裤站在庭院的池边,头向左歪了大约三十度,笑得很难看。你说难看,可感觉迟钝的人们(即不关心什么美丑的人们)却表情呆滞地吹捧道:“好可爱的小哥呀!”尽管说得轻飘飘的,但听起来倒也未必是廉价的恭维,因为那孩子的笑脸中,也并非没有类似俗话所说的“可爱”的影子。然而,倘是受过一点审美训练的人,只要看一眼,说不定就会立马不愉快地喃喃自语道:“多让人讨厌的孩子啊!”继而将照片丢开,犹如抖掉手中的一条毛虫。尽管说不出个所以然,但仔细看那孩子的笑脸,的的确确越看越让人恶心。因为那压根就不是笑脸,他一点也没笑。何以见得?他是双手紧紧握拳站立着,而人在紧紧握拳时是笑不出来的。简直就是猴子,猴子的笑脸。那只是在脸上挤出丑陋的皱纹而已。实在是怪异的照片,有着某种低级下流、令人作呕的龌龊感,甚至让人想喊他一声“皱巴哥儿”。我从没见过这种表情怪异的孩子。第二张照片是学生打扮,面容之巨变令人惊诧。无从判断是高中还是大学时代的留影,但总之属于那种异常俊美标致的学生。然而,令人百思不解的是你不会感觉到那是个活人。他身穿校服,胸前衣袋口露出白手帕,跷起二郎腿坐在藤椅上,也是笑着。这次的笑脸并非皱巴猴子的笑脸,而是相当巧妙的微笑,却总感觉与人类的笑有所不同。完全没有方刚血气或曰大活人的那种充实感,不像一只鸟,而是轻如羽毛,只是一张白纸般笑着。就是说,给人的感觉整个就是一个“假”字。说他装腔作势也罢,轻浪浮薄也罢,女人相也罢,都不够准确,要说是油头粉面当然也不贴切。而且仔细一瞧,这个俊俏的学生还会给人以鬼怪故事中那种阴森恐怖的感觉。我从没见过这样怪异的标致青年。第三张照片最怪。简直无从判断大致年龄。照片上的人头发似乎已有几分花白,待在肮脏透顶的房间(照片清晰地显示出房墙有三处坍塌)角落,这次没有笑。什么表情也没有。说来就像坐在那里,双手拢在小火盆上烤着烤着就咽了气似的,实在是一张散发着不祥气息的照片。奇怪之处不止于此,因为照片上脸孔较大,我得以仔细地观瞧那张脸孔的构造,那额头平庸、额上皱纹平庸、眉毛平庸、眼睛平庸,包括口、鼻、下巴也全都平庸无奇。啊!这脸孔不仅没有表情,甚至连印象都不能留下,毫无特征。譬如说我看了照片后闭上眼睛,这时已忘记那脸孔是个什么模样。固然能回忆起房间墙壁和小火盆之类,但对房间主人脸孔的印象却如过眼云烟,无论如何就是想不起来。那是一张入不了画的脸孔,也入不了漫画之类。而一睁眼,“啊,原来是这模样,想起来了!”—甚至丝毫不会有这种因想起来而引发的欣喜。说得极端些,就是睁开眼重新看一次那张照片,也还是想不起来;于是乎就只剩下不快和焦躁,随即不由得移开视线了事。就是所谓“死相”,也总会有某种表情留下某种印象吧?或许把驽马的脑袋安在人的躯干上,就会产生如此效果?总之,说不清是哪里会让观者产生不寒而栗的厌恶情绪。这种怪异男子的脸我是从没见过。第一篇手记我的一生是充满羞耻地走过来的。我参不透人类的生活。生于东北的乡下,我头一次看到火车是长到很大的时候了。我上了车站天桥再下来,竟全然没有发现这是为了跨越铁路而建的,只当那天桥是车站为了像外国的游乐场,以复杂为趣、显得高档时髦才建起来的。而且颇长时间一直那样以为。上上下下天桥对自己来说,反倒是一种相当洋气的游戏,在铁路部门的服务中也是最聪明的服务之一。但后来发现那不过是为旅客过铁路所造的很实惠的楼梯时,便旋即兴味索然。还有,我孩童时代曾在画册上见过地铁,就一直以为这也并非出于实际的需要而设计,只想着那是一种好玩的游戏,因为乘地下车比起乘地上车别有一番情趣。我从小体弱多病,经常卧床不起,躺在床上就深感床单、枕套、被套都是很无聊的装饰,到了近二十岁才明白,那些反倒是实惠的用品,从而对人类的节俭感到怅惘和悲哀。我也不知什么叫挨饿。不,这不是说自己生在不愁衣食住的家庭,不是那种荒唐的意思,而是自己丝毫不了解挨饿的滋味。也许我的说法有点怪,我就是饿了也不能靠自己来发觉。小学、中学期间,我一放学回家,周围人就闹哄哄地说什么“瞧!饿了吧?我们也都记得放学回到家时饥肠辘辘的滋味可是要命呀!来点蜜豆怎么样?还有蛋糕、面包哟!”,所以,自己就发挥天生的拍马屁精神,嘟囔着“饿啦!”,将十来颗蜜豆扔进嘴里。然而,挨饿是什么滋味我还是没能明白。我当然也很能吃,但印象中几乎没有哪次是因为饿才吃的。所谓珍奇的东西,吃;所谓奢侈的东西,吃。另外,在外边人家给拿出来的东西,多半也会硬撑着吃下。而对于儿童时代的我来说,最痛苦的时刻莫过于自家吃饭的时刻。在我那乡下家里,全家十口人左右,各自的托盘分两列相对摆着。我这个老幺当然坐最末座,午饭时间十几口人在微暗的饭厅只是一声不响地吃饭,这种情景总是使我感到一股寒意。加之,是乡下那种传统之家,菜谱也多半是一成不变,珍奇、奢侈的食物休得指望,所以我对吃饭时间就更加恐惧了。我坐在微暗的餐厅末座,浑身发抖,一点点夹饭送到嘴边,填入口中。我总想:人为什么每天要吃三餐啊?这好像是一种仪式,每天三次,准时聚集在微暗的餐厅里,按照长幼次序摆上托盘,大家都一脸正经地在吃着。或许不想吃也要低头默默地咀嚼饭菜。有时我甚至想,这也许就是为了向蠢动于家中的灵魂们祈祷吧。不吃饭就得死,这句话在我耳中只不过是讨厌的恫吓。不过,那种迷信(即使现在我也深感那是一种迷信)总是给自己带来不安和恐惧。人,不吃饭就得死,所以要干活挣钱吃饭—对我来说,没有比这更难懂、更晦涩,因而更具有胁迫效果的话了。就是说,我对人类的行为活动尚近乎一窍不通。我的幸福观与世上其他所有人的幸福观迥然不同,由此带来的不安令我夜夜辗转反侧,呻吟悲鸣,甚至几近发狂。我果真幸福吗?从小我就每每被人们说成是“幸福的人”,但我的心情却如在地狱。在我看来,反倒是说我幸福的人们远比我安乐,非我所能比。我有十大祸殃,我甚至想过,邻人哪怕仅背负其中一个,恐怕就足以致命。就是说,我不明白,对邻人痛苦的性质和程度全然无从判断。实际生活的苦,只要能糊口便可迎刃而解的苦,这才是最厉害的苦,是凄惨的无间地狱。与此相比,说不定我那十大祸殃不值一提。这些我实在难求其解。不过要如此说来,人就能做得到不自杀、不发疯、高谈阔论这党那派,还绝望、不委顿地继续生活战斗下去而不感到苦了;就可成为一个彻底的自私自利者,而且确信那是天经地义,从不怀疑。那样一来,就舒服了。然而,人这种东西说不定全是这样,又因而感觉有点不圆满……我不懂。夜里睡得很死,清晨起来是不是就很爽快?会做着什么梦?边走边思考什么呢?钱?怎么会,恐怕不仅那些吧。我似乎听说过人为了吃饭而活着,但是没听说过为了钱而活着。等一等,然而或许……不对,这个也不得而知……我越思考越糊涂,越发被唯独自己是个异类这种不安和恐惧所笼罩。自己和邻居几乎不说话,因为不知该说什么、怎么说。于是,我想出一个办法:搞笑。这是我对人类索求爱的最后的方式。似乎自己极度害怕人类,却又无论如何不能对人类死心。这样,我就用搞笑这根稻草维系住和人类的纽带。这是一种殊死的、冷汗淋漓的服务,表面上我不停地做出笑脸,而内心却希望渺茫、如履薄冰,成功率或许仅有千分之一。甚至对自己的家人,我从小就完全摸不清他们是怎么个苦法,他们活着在思考什么,只是感到可怕,难以忍受那种不尴不尬,从而成了搞笑高手。就是说,我不知不觉中成了满嘴谎话的孩子了。看看那时和家人的合影,别人都是一脸正经,唯独我必定诡异地扭曲着面孔在怪笑。这也是自己幼稚而可悲的搞笑之一种。再者,亲人们说了我什么,我从没顶过嘴。哪怕是对我一句小小的责难,在我听来都如万钧雷霆,令我几乎方寸大乱,哪里还谈得上回嘴。我认定那小小的责难,必定是人类自古通今的“真理”,而我无力践行那真理,便认定也许自己早已不能和人类同居一檐下了。故而,我不能争论也不能自我辩护。被别人说了坏话,觉得确实言之有理,是我自己严重失误,总是默默地接受攻击,但内心则感到恐惧,几近发狂。任何人惹人生气,受到责难,说不定都不会有好心情,但是,我却从生气者的脸上看到了比狮子、鳄鱼、恶龙更加可怕的动物本性。正像在草原安睡的牛,啪的一声突如其来地甩起尾巴将肚皮上的牛虻拍死一样;平素,似乎这种本性是隐藏起来的,而在某种时机,人,就会突然因愤怒而露出狰狞本相。看到那个样子我便浑身战栗,发根直竖,一想到这或许就是人赖以活下去的资格之一,内心便几近绝望。总是为害怕人类而战栗,对自己作为人的言行无法有丝毫自信,就这样,将独自的苦恼藏进胸中的小盒子里,将忧郁和神经质藏了又藏,而专门装出一副天真乐观的模样。我作为搞笑的怪人,就这样“日臻完美”了。什么都行,只要让他们发笑就好,这样,即使置身于他们的所谓“生活”之外,是不是人们也不太能察觉?总之,不要碍他们的眼,我是无,是风,是天空—净是这种想法越演越烈,自己靠搞笑来逗家人发笑,甚至对比家人更加不可理喻而又可怕的男仆女仆,也竭尽全力地奉献这种服务。夏天,我在浴衣里面穿着红毛衣在走廊晃来晃去,引起了家人发笑,就连平素很少笑的大哥见到也忍俊不禁:“瞧呀!小叶,乱穿衣啦!”一副异常疼爱的口吻。真是的!再怎么样,我也不是不知寒暑的怪人,会怪到大夏天穿着毛衣走路。我是把姐姐的护腿套在胳膊上让它从浴衣袖口露出,用这个办法来假装穿着毛衣。父亲在东京要办的事情很多,他在上野的樱木町有座别墅,每月有大半时间在别墅生活。回家时给家人和亲戚买回大量礼物,说来似乎是父亲的癖好。有一次,父亲在去东京前夜把孩子们都叫来客厅,笑着询问这次回来每人要个什么礼物,并将孩子们的要求一一记在小本子上。父亲对子女如此亲切实属罕见。“叶藏要什么呀?”被父亲一问,我反倒语塞了。被问到需要什么的瞬间,我就什么也不想要了。脑中闪出的想法是:反正不可能有让我快乐的玩意儿,随便什么都一样。而同时,不管人家给的东西多么不合口味,也无法谢绝。讨厌的事不能说讨厌,高兴的事也要小偷似的提心吊胆、极其苦涩地独自玩味,这样就只有在难以名状的恐惧中煎熬。就是说,我连二者选一的能力都没有。想来,这似乎就是我成年后越发造成自己所说的“充满羞耻”的一生的重大恶习之一了。因我默默无言忸怩羞涩,父亲的脸上便有了愠怒之色:“还是书吗?浅草商店街有卖新年舞的狮子面具,大小正适合孩子戴在脸上玩,你不要吗?”既然被问“你不要吗?”,那就完蛋了,我做不出任何搞笑的回答,笑星彻底掉链子了。“书,可以吧!”大哥一本正经地说。“原来这样。”父亲一脸扫兴,连记也不记,啪的一声合上了小本子。多么失败!我惹恼了父亲,父亲的报复肯定很可怕。想着是不是能趁早补救一下,就在当天夜里,我在被窝里一边发抖一边打主意,然后悄悄起床来到客厅,打开父亲放本子的那个抽斗取出小本子,哗哗翻页,找到写礼物的地方,用嘴舔舔小本子附带的铅笔,写上了“狮子舞”几个字,然后回去睡了。其实我根本不需要那个狮子舞的狮子面具,反倒是想要书。但我发现父亲想给我买那个狮子面具,便迎合父亲的意思想让父亲转怒为喜。只为这我才铤而走险深夜潜入客厅。就这样,这一非常手段果然以莫大的成功给了我回报。不久,父亲从东京回来了,我在小孩房间听到了父亲对母亲大声说话:“在商店街的玩具店打开小本子一看,嗬!这处写着‘狮子舞’,不是我的笔迹。咦?我歪着头想了一下想起来了,这是叶藏的鬼把戏呀!在我问的时候,那小子光傻笑不说话,过后却忍不住想要狮子面具哪。总之,实在是个好怪的秃小子啊!先是装聋作哑,回头写得明明白白。既然那么想要,当初说不就得了?真是的!闹得我在玩具店店头都笑开啦!快把叶藏叫到这儿来!”而我那头呢,正把男仆女仆们集中在西式房间里,让一个男仆乱敲钢琴琴键呢。(虽然我家在乡下,但家里一般物品一应俱全。)我随着那乱七八糟的曲调给大家跳印第安舞,弄得大家哄堂大笑。二哥点燃闪光器为我拍印第安舞“剧照”,等照片印出来一看,自己的围腰布(那本来是一块洋花布包袱皮)合缝处露出了小鸡鸡,又一次引得全家哄堂大笑。对我来说,这也许可谓又一次的意外成功。我每月订阅十种以上少儿杂志,此外东京方面寄来的各种书籍,我也是默默地阅读,像什么“杂学博士”啦,还有“那什么博士”2啦,我都极为熟悉。另外,什么鬼怪故事、评书、落语、江户小笑话之类,我也相当内行,一本正经地讲滑稽故事逗家人发笑,这些东西都是不可或缺的。然而,学校!唉,那真是马尾穿豆腐—提不起来。在那里,我本来还是受到尊敬的,但受尊敬这一概念也使我相当惶恐。近乎百分之百地骗人,之后被某个全知全能的智者识破,被揭露得体无完肤,丢死人了—这,就是我“受尊敬”状态的定义。欺骗别人而“受尊敬”,又被某人识破,然后他告诉别人,人们都发觉受骗上当时,其愤怒和报复究竟会是怎样的呢?哪怕是想象一下,我都会毛骨悚然。我生在有钱人家,与此相比,俗话所说的“学习好”似乎更使我受尊敬。我孩童时代体弱多病,经常一两个月甚至一学年躺卧在床而旷课,尽管如此,大病初愈的我坐着人力车去学校参加学年考试,成绩似乎比谁都“好”。身体好的时候,我根本不用功,即使身在课堂也是画个漫画什么的,而到了休息时间,就把漫画讲给班上同学听,把他们逗笑。再有就是作文,我专门写滑稽的小笑话,即便受到老师警告,我也依然如故。因为我知道实际上老师私下还把读我的笑话当成个乐趣呢。一次跟母亲进京途中,我做过在火车厢通道的痰盂里小便的糗事。(当时我并非不知那是痰盂,而是为了显示孩子的天真,故意那样做的。)一天,我照例将此事用格外悲壮的笔触写进作文后上交,因确信老师看到会发笑,便跟在要回教员室的老师后面。结果老师一出教室,便将我的作文从同学们的众多作文中挑出,在走廊上边走边开始读,并偷偷笑着。不一会进了教员室,大约是读完了吧,他满脸通红放声大笑,还忙不迭地让其他老师读。看到这一幕,我得意极了。天真滑稽。在被人看成天真滑稽这一点上我获得了成功,成功地摆脱了被人敬而远之的状态。家长联系簿上,所有学科都是10 分,唯独品德要么7 分,要么6 分,这也成了家中的笑料。但是,我的本性却和那种天真滑稽的淘气包截然相反。那时节,我已被玷污,在男仆女仆的教唆下干了可悲的丑事。现在我认为,对幼小者做那种事是人类能够实施的犯罪中最为丑恶最为低劣最为残酷的,然而,我却忍受了。由此我甚至觉得看到了人类本性的又一侧面,继而报以懦弱的笑。假如我有不说假话的习惯,那么,说不定会大胆地将他们的罪行告诉父母,但我对自己的父母也没能完全理解。我对“向人控诉”这一手段毫不期待。即便告诉了父母,告诉了警察,告诉了政府,也许其结果不过是成为老于世故的强势群体大肆批驳我的把柄。我极其明白世间本无公平,向别人控诉总归是没用的。说到底自己除了对真相绝口不提、默默忍耐、如此这般地继续搞笑之外,别无他法。或许有人要嘲笑我说:什么呀!你难道主张不信任他人?你小子什么时候成了基督徒了?然而,我觉得对人不信任未必就直接通往宗教之路。包括现在嘲笑我的那些人在内,人,难道不都是生活在互不信任中,脑中毫无什么上帝的念头,满不在乎地活着吗?还是我儿时的事,父亲所在政党一位名人来本市演讲,我被男仆带到剧场去听。大厅爆满,当地和父亲交好的人悉数到场,他们掌声雷动。演讲结束后,听众三五成群地走着积雪的夜路回家,路上他们把今夜的演讲贬得一钱不值。其中也夹杂着和父亲特好的人的声音。父亲那些所谓的“同志”以近乎愤怒的语调说着父亲致的开会辞如何拙劣,那位名人的演讲如何言之无物、完全不知所云等,不一而足。然后他们又到了我家客厅,面带一种发自内心的喜悦表情对父亲说:“今夜的演讲会大获成功!”母亲问男仆:“今夜的演讲会怎么样啊?”就连男仆也若无其事地回答:“相当有意思了!”本来归途中他们还互相叹息说什么:“再没有比演讲会更没意思的了!”但是,这只不过是一个小小的例子。在我想来奇怪的是,人们相互欺骗,而且双方谁也不受伤害,甚至都没有发现在欺骗彼此。那欺骗可真叫清爽、明快、开朗,如此漂亮的例子在人们生活中比比皆是。然而,我对相互欺骗这件事并没有多大兴趣,因为,即便是我也是一天到晚靠搞笑来欺骗别人的。我对修身教科书式的什么正义道德之类不怎么关心。对相互欺骗却清爽、明快、开朗地活着的人,对有自信那样活的人,我很难理解。人类终于没有教给我那种妙谛。只要领悟了那种妙谛,我就不至于如此害怕人类,无须进行这种卖命的服务了吧?也就不至于与人类生活对立,每夜都饱尝地狱般的痛苦了吧?就是说,我认为我之所以连男仆女仆的可恨罪行都没有向任何人告发控诉,并非是出于对人的不信任,也不是基于基督教义,而是因为人类,对名叫叶藏的我牢固地闭起了信任的壳。因为即便是父母,有时也会让我看到百思不解的情形。而且,我也感到,我这种不向任何人控诉的孤独气味为很多女性靠本能嗅到,这就成了晚些年我被频频利用屡屡上钩的原因之一。就是说,对于女性来说,我是个能够保守住恋情秘密的男人。引子我曾见过那男子的三张照片。一张可谓其幼年时代吧,照片中的孩子十岁光景,被许多人众星捧月般围在中间(可以想象那大约是他的姐姐、妹妹,还有表姐妹们吧),他穿着粗条纹和服裙裤站在庭院的池边,头向左歪了大约三十度,笑得很难看。你说难看,可感觉迟钝的人们(即不关心什么美丑的人们)却表情呆滞地吹捧道:“好可爱的小哥呀!”尽管说得轻飘飘的,但听起来倒也未必是廉价的恭维,因为那孩子的笑脸中,也并非没有类似俗话所说的“可爱”的影子。然而,倘是受过一点审美训练的人,只要看一眼,说不定就会立马不愉快地喃喃自语道:“多让人讨厌的孩子啊!”继而将照片丢开,犹如抖掉手中的一条毛虫。尽管说不出个所以然,但仔细看那孩子的笑脸,的的确确越看越让人恶心。因为那压根就不是笑脸,他一点也没笑。何以见得?他是双手紧紧握拳站立着,而人在紧紧握拳时是笑不出来的。简直就是猴子,猴子的笑脸。那只是在脸上挤出丑陋的皱纹而已。实在是怪异的照片,有着某种低级下流、令人作呕的龌龊感,甚至让人想喊他一声“皱巴哥儿”。我从没见过这种表情怪异的孩子。第二张照片是学生打扮,面容之巨变令人惊诧。无从判断是高中还是大学时代的留影,但总之属于那种异常俊美标致的学生。然而,令人百思不解的是你不会感觉到那是个活人。他身穿校服,胸前衣袋口露出白手帕,跷起二郎腿坐在藤椅上,也是笑着。这次的笑脸并非皱巴猴子的笑脸,而是相当巧妙的微笑,却总感觉与人类的笑有所不同。完全没有方刚血气或曰大活人的那种充实感,不像一只鸟,而是轻如羽毛,只是一张白纸般笑着。就是说,给人的感觉整个就是一个“假”字。说他装腔作势也罢,轻浪浮薄也罢,女人相也罢,都不够准确,要说是油头粉面当然也不贴切。而且仔细一瞧,这个俊俏的学生还会给人以鬼怪故事中那种阴森恐怖的感觉。我从没见过这样怪异的标致青年。第三张照片最怪。简直无从判断大致年龄。照片上的人头发似乎已有几分花白,待在肮脏透顶的房间(照片清晰地显示出房墙有三处坍塌)角落,这次没有笑。什么表情也没有。说来就像坐在那里,双手拢在小火盆上烤着烤着就咽了气似的,实在是一张散发着不祥气息的照片。奇怪之处不止于此,因为照片上脸孔较大,我得以仔细地观瞧那张脸孔的构造,那额头平庸、额上皱纹平庸、眉毛平庸、眼睛平庸,包括口、鼻、下巴也全都平庸无奇。啊!这脸孔不仅没有表情,甚至连印象都不能留下,毫无特征。譬如说我看了照片后闭上眼睛,这时已忘记那脸孔是个什么模样。固然能回忆起房间墙壁和小火盆之类,但对房间主人脸孔的印象却如过眼云烟,无论如何就是想不起来。那是一张入不了画的脸孔,也入不了漫画之类。而一睁眼,“啊,原来是这模样,想起来了!”—甚至丝毫不会有这种因想起来而引发的欣喜。说得极端些,就是睁开眼重新看一次那张照片,也还是想不起来;于是乎就只剩下不快和焦躁,随即不由得移开视线了事。就是所谓“死相”,也总会有某种表情留下某种印象吧?或许把驽马的脑袋安在人的躯干上,就会产生如此效果?总之,说不清是哪里会让观者产生不寒而栗的厌恶情绪。这种怪异男子的脸我是从没见过。第一篇手记我的一生是充满羞耻地走过来的。我参不透人类的生活。生于东北的乡下,我头一次看到火车是长到很大的时候了。我上了车站天桥再下来,竟全然没有发现这是为了跨越铁路而建的,只当那天桥是车站为了像外国的游乐场,以复杂为趣、显得高档时髦才建起来的。而且颇长时间一直那样以为。上上下下天桥对自己来说,反倒是一种相当洋气的游戏,在铁路部门的服务中也是最聪明的服务之一。但后来发现那不过是为旅客过铁路所造的很实惠的楼梯时,便旋即兴味索然。还有,我孩童时代曾在画册上见过地铁,就一直以为这也并非出于实际的需要而设计,只想着那是一种好玩的游戏,因为乘地下车比起乘地上车别有一番情趣。我从小体弱多病,经常卧床不起,躺在床上就深感床单、枕套、被套都是很无聊的装饰,到了近二十岁才明白,那些反倒是实惠的用品,从而对人类的节俭感到怅惘和悲哀。我也不知什么叫挨饿。不,这不是说自己生在不愁衣食住的家庭,不是那种荒唐的意思,而是自己丝毫不了解挨饿的滋味。也许我的说法有点怪,我就是饿了也不能靠自己来发觉。小学、中学期间,我一放学回家,周围人就闹哄哄地说什么“瞧!饿了吧?我们也都记得放学回到家时饥肠辘辘的滋味可是要命呀!来点蜜豆怎么样?还有蛋糕、面包哟!”,所以,自己就发挥天生的拍马屁精神,嘟囔着“饿啦!”,将十来颗蜜豆扔进嘴里。然而,挨饿是什么滋味我还是没能明白。我当然也很能吃,但印象中几乎没有哪次是因为饿才吃的。所谓珍奇的东西,吃;所谓奢侈的东西,吃。另外,在外边人家给拿出来的东西,多半也会硬撑着吃下。而对于儿童时代的我来说,最痛苦的时刻莫过于自家吃饭的时刻。在我那乡下家里,全家十口人左右,各自的托盘分两列相对摆着。我这个老幺当然坐最末座,午饭时间十几口人在微暗的饭厅只是一声不响地吃饭,这种情景总是使我感到一股寒意。加之,是乡下那种传统之家,菜谱也多半是一成不变,珍奇、奢侈的食物休得指望,所以我对吃饭时间就更加恐惧了。我坐在微暗的餐厅末座,浑身发抖,一点点夹饭送到嘴边,填入口中。我总想:人为什么每天要吃三餐啊?这好像是一种仪式,每天三次,准时聚集在微暗的餐厅里,按照长幼次序摆上托盘,大家都一脸正经地在吃着。或许不想吃也要低头默默地咀嚼饭菜。有时我甚至想,这也许就是为了向蠢动于家中的灵魂们祈祷吧。不吃饭就得死,这句话在我耳中只不过是讨厌的恫吓。不过,那种迷信(即使现在我也深感那是一种迷信)总是给自己带来不安和恐惧。人,不吃饭就得死,所以要干活挣钱吃饭—对我来说,没有比这更难懂、更晦涩,因而更具有胁迫效果的话了。就是说,我对人类的行为活动尚近乎一窍不通。我的幸福观与世上其他所有人的幸福观迥然不同,由此带来的不安令我夜夜辗转反侧,呻吟悲鸣,甚至几近发狂。我果真幸福吗?从小我就每每被人们说成是“幸福的人”,但我的心情却如在地狱。在我看来,反倒是说我幸福的人们远比我安乐,非我所能比。我有十大祸殃,我甚至想过,邻人哪怕仅背负其中一个,恐怕就足以致命。就是说,我不明白,对邻人痛苦的性质和程度全然无从判断。实际生活的苦,只要能糊口便可迎刃而解的苦,这才是最厉害的苦,是凄惨的无间地狱。与此相比,说不定我那十大祸殃不值一提。这些我实在难求其解。不过要如此说来,人就能做得到不自杀、不发疯、高谈阔论这党那派,还绝望、不委顿地继续生活战斗下去而不感到苦了;就可成为一个彻底的自私自利者,而且确信那是天经地义,从不怀疑。那样一来,就舒服了。然而,人这种东西说不定全是这样,又因而感觉有点不圆满……我不懂。夜里睡得很死,清晨起来是不是就很爽快?会做着什么梦?边走边思考什么呢?钱?怎么会,恐怕不仅那些吧。我似乎听说过人为了吃饭而活着,但是没听说过为了钱而活着。等一等,然而或许……不对,这个也不得而知……我越思考越糊涂,越发被唯独自己是个异类这种不安和恐惧所笼罩。自己和邻居几乎不说话,因为不知该说什么、怎么说。于是,我想出一个办法:搞笑。这是我对人类索求爱的最后的方式。似乎自己极度害怕人类,却又无论如何不能对人类死心。这样,我就用搞笑这根稻草维系住和人类的纽带。这是一种殊死的、冷汗淋漓的服务,表面上我不停地做出笑脸,而内心却希望渺茫、如履薄冰,成功率或许仅有千分之一。甚至对自己的家人,我从小就完全摸不清他们是怎么个苦法,他们活着在思考什么,只是感到可怕,难以忍受那种不尴不尬,从而成了搞笑高手。就是说,我不知不觉中成了满嘴谎话的孩子了。看看那时和家人的合影,别人都是一脸正经,唯独我必定诡异地扭曲着面孔在怪笑。这也是自己幼稚而可悲的搞笑之一种。再者,亲人们说了我什么,我从没顶过嘴。哪怕是对我一句小小的责难,在我听来都如万钧雷霆,令我几乎方寸大乱,哪里还谈得上回嘴。我认定那小小的责难,必定是人类自古通今的“真理”,而我无力践行那真理,便认定也许自己早已不能和人类同居一檐下了。故而,我不能争论也不能自我辩护。被别人说了坏话,觉得确实言之有理,是我自己严重失误,总是默默地接受攻击,但内心则感到恐惧,几近发狂。任何人惹人生气,受到责难,说不定都不会有好心情,但是,我却从生气者的脸上看到了比狮子、鳄鱼、恶龙更加可怕的动物本性。正像在草原安睡的牛,啪的一声突如其来地甩起尾巴将肚皮上的牛虻拍死一样;平素,似乎这种本性是隐藏起来的,而在某种时机,人,就会突然因愤怒而露出狰狞本相。看到那个样子我便浑身战栗,发根直竖,一想到这或许就是人赖以活下去的资格之一,内心便几近绝望。总是为害怕人类而战栗,对自己作为人的言行无法有丝毫自信,就这样,将独自的苦恼藏进胸中的小盒子里,将忧郁和神经质藏了又藏,而专门装出一副天真乐观的模样。我作为搞笑的怪人,就这样“日臻完美”了。什么都行,只要让他们发笑就好,这样,即使置身于他们的所谓“生活”之外,是不是人们也不太能察觉?总之,不要碍他们的眼,我是无,是风,是天空—净是这种想法越演越烈,自己靠搞笑来逗家人发笑,甚至对比家人更加不可理喻而又可怕的男仆女仆,也竭尽全力地奉献这种服务。夏天,我在浴衣里面穿着红毛衣在走廊晃来晃去,引起了家人发笑,就连平素很少笑的大哥见到也忍俊不禁:“瞧呀!小叶,乱穿衣啦!”一副异常疼爱的口吻。真是的!再怎么样,我也不是不知寒暑的怪人,会怪到大夏天穿着毛衣走路。我是把姐姐的护腿套在胳膊上让它从浴衣袖口露出,用这个办法来假装穿着毛衣。父亲在东京要办的事情很多,他在上野的樱木町有座别墅,每月有大半时间在别墅生活。回家时给家人和亲戚买回大量礼物,说来似乎是父亲的癖好。有一次,父亲在去东京前夜把孩子们都叫来客厅,笑着询问这次回来每人要个什么礼物,并将孩子们的要求一一记在小本子上。父亲对子女如此亲切实属罕见。“叶藏要什么呀?”被父亲一问,我反倒语塞了。被问到需要什么的瞬间,我就什么也不想要了。脑中闪出的想法是:反正不可能有让我快乐的玩意儿,随便什么都一样。而同时,不管人家给的东西多么不合口味,也无法谢绝。讨厌的事不能说讨厌,高兴的事也要小偷似的提心吊胆、极其苦涩地独自玩味,这样就只有在难以名状的恐惧中煎熬。就是说,我连二者选一的能力都没有。想来,这似乎就是我成年后越发造成自己所说的“充满羞耻”的一生的重大恶习之一了。因我默默无言忸怩羞涩,父亲的脸上便有了愠怒之色:“还是书吗?浅草商店街有卖新年舞的狮子面具,大小正适合孩子戴在脸上玩,你不要吗?”既然被问“你不要吗?”,那就完蛋了,我做不出任何搞笑的回答,笑星彻底掉链子了。“书,可以吧!”大哥一本正经地说。“原来这样。”父亲一脸扫兴,连记也不记,啪的一声合上了小本子。多么失败!我惹恼了父亲,父亲的报复肯定很可怕。想着是不是能趁早补救一下,就在当天夜里,我在被窝里一边发抖一边打主意,然后悄悄起床来到客厅,打开父亲放本子的那个抽斗取出小本子,哗哗翻页,找到写礼物的地方,用嘴舔舔小本子附带的铅笔,写上了“狮子舞”几个字,然后回去睡了。其实我根本不需要那个狮子舞的狮子面具,反倒是想要书。但我发现父亲想给我买那个狮子面具,便迎合父亲的意思想让父亲转怒为喜。只为这我才铤而走险深夜潜入客厅。就这样,这一非常手段果然以莫大的成功给了我回报。不久,父亲从东京回来了,我在小孩房间听到了父亲对母亲大声说话:“在商店街的玩具店打开小本子一看,嗬!这处写着‘狮子舞’,不是我的笔迹。咦?我歪着头想了一下想起来了,这是叶藏的鬼把戏呀!在我问的时候,那小子光傻笑不说话,过后却忍不住想要狮子面具哪。总之,实在是个好怪的秃小子啊!先是装聋作哑,回头写得明明白白。既然那么想要,当初说不就得了?真是的!闹得我在玩具店店头都笑开啦!快把叶藏叫到这儿来!”而我那头呢,正把男仆女仆们集中在西式房间里,让一个男仆乱敲钢琴琴键呢。(虽然我家在乡下,但家里一般物品一应俱全。)我随着那乱七八糟的曲调给大家跳印第安舞,弄得大家哄堂大笑。二哥点燃闪光器为我拍印第安舞“剧照”,等照片印出来一看,自己的围腰布(那本来是一块洋花布包袱皮)合缝处露出了小鸡鸡,又一次引得全家哄堂大笑。对我来说,这也许可谓又一次的意外成功。我每月订阅十种以上少儿杂志,此外东京方面寄来的各种书籍,我也是默默地阅读,像什么“杂学博士”啦,还有“那什么博士”2啦,我都极为熟悉。另外,什么鬼怪故事、评书、落语、江户小笑话之类,我也相当内行,一本正经地讲滑稽故事逗家人发笑,这些东西都是不可或缺的。然而,学校!唉,那真是马尾穿豆腐—提不起来。在那里,我本来还是受到尊敬的,但受尊敬这一概念也使我相当惶恐。近乎百分之百地骗人,之后被某个全知全能的智者识破,被揭露得体无完肤,丢死人了—这,就是我“受尊敬”状态的定义。欺骗别人而“受尊敬”,又被某人识破,然后他告诉别人,人们都发觉受骗上当时,其愤怒和报复究竟会是怎样的呢?哪怕是想象一下,我都会毛骨悚然。我生在有钱人家,与此相比,俗话所说的“学习好”似乎更使我受尊敬。我孩童时代体弱多病,经常一两个月甚至一学年躺卧在床而旷课,尽管如此,大病初愈的我坐着人力车去学校参加学年考试,成绩似乎比谁都“好”。身体好的时候,我根本不用功,即使身在课堂也是画个漫画什么的,而到了休息时间,就把漫画讲给班上同学听,把他们逗笑。再有就是作文,我专门写滑稽的小笑话,即便受到老师警告,我也依然如故。因为我知道实际上老师私下还把读我的笑话当成个乐趣呢。一次跟母亲进京途中,我做过在火车厢通道的痰盂里小便的糗事。(当时我并非不知那是痰盂,而是为了显示孩子的天真,故意那样做的。)一天,我照例将此事用格外悲壮的笔触写进作文后上交,因确信老师看到会发笑,便跟在要回教员室的老师后面。结果老师一出教室,便将我的作文从同学们的众多作文中挑出,在走廊上边走边开始读,并偷偷笑着。不一会进了教员室,大约是读完了吧,他满脸通红放声大笑,还忙不迭地让其他老师读。看到这一幕,我得意极了。天真滑稽。在被人看成天真滑稽这一点上我获得了成功,成功地摆脱了被人敬而远之的状态。家长联系簿上,所有学科都是10 分,唯独品德要么7 分,要么6 分,这也成了家中的笑料。但是,我的本性却和那种天真滑稽的淘气包截然相反。那时节,我已被玷污,在男仆女仆的教唆下干了可悲的丑事。现在我认为,对幼小者做那种事是人类能够实施的犯罪中最为丑恶最为低劣最为残酷的,然而,我却忍受了。由此我甚至觉得看到了人类本性的又一侧面,继而报以懦弱的笑。假如我有不说假话的习惯,那么,说不定会大胆地将他们的罪行告诉父母,但我对自己的父母也没能完全理解。我对“向人控诉”这一手段毫不期待。即便告诉了父母,告诉了警察,告诉了政府,也许其结果不过是成为老于世故的强势群体大肆批驳我的把柄。我极其明白世间本无公平,向别人控诉总归是没用的。说到底自己除了对真相绝口不提、默默忍耐、如此这般地继续搞笑之外,别无他法。或许有人要嘲笑我说:什么呀!你难道主张不信任他人?你小子什么时候成了基督徒了?然而,我觉得对人不信任未必就直接通往宗教之路。包括现在嘲笑我的那些人在内,人,难道不都是生活在互不信任中,脑中毫无什么上帝的念头,满不在乎地活着吗?还是我儿时的事,父亲所在政党一位名人来本市演讲,我被男仆带到剧场去听。大厅爆满,当地和父亲交好的人悉数到场,他们掌声雷动。演讲结束后,听众三五成群地走着积雪的夜路回家,路上他们把今夜的演讲贬得一钱不值。其中也夹杂着和父亲特好的人的声音。父亲那些所谓的“同志”以近乎愤怒的语调说着父亲致的开会辞如何拙劣,那位名人的演讲如何言之无物、完全不知所云等,不一而足。然后他们又到了我家客厅,面带一种发自内心的喜悦表情对父亲说:“今夜的演讲会大获成功!”母亲问男仆:“今夜的演讲会怎么样啊?”就连男仆也若无其事地回答:“相当有意思了!”本来归途中他们还互相叹息说什么:“再没有比演讲会更没意思的了!”但是,这只不过是一个小小的例子。在我想来奇怪的是,人们相互欺骗,而且双方谁也不受伤害,甚至都没有发现在欺骗彼此。那欺骗可真叫清爽、明快、开朗,如此漂亮的例子在人们生活中比比皆是。然而,我对相互欺骗这件事并没有多大兴趣,因为,即便是我也是一天到晚靠搞笑来欺骗别人的。我对修身教科书式的什么正义道德之类不怎么关心。对相互欺骗却清爽、明快、开朗地活着的人,对有自信那样活的人,我很难理解。人类终于没有教给我那种妙谛。只要领悟了那种妙谛,我就不至于如此害怕人类,无须进行这种卖命的服务了吧?也就不至于与人类生活对立,每夜都饱尝地狱般的痛苦了吧?就是说,我认为我之所以连男仆女仆的可恨罪行都没有向任何人告发控诉,并非是出于对人的不信任,也不是基于基督教义,而是因为人类,对名叫叶藏的我牢固地闭起了信任的壳。因为即便是父母,有时也会让我看到百思不解的情形。而且,我也感到,我这种不向任何人控诉的孤独气味为很多女性靠本能嗅到,这就成了晚些年我被频频利用屡屡上钩的原因之一。就是说,对于女性来说,我是个能够保守住恋情秘密的男人。

|

|