新書推薦:

《

哪吒传漫画(1-4册)

》

售價:HK$

85.0

《

我是时代的孩童:陀思妥耶夫斯基随笔选

》

售價:HK$

103.8

《

捡来的瓷器史(2024年“最美的书”,从偶然捡到的古瓷碎片中发现中国瓷史的重要瞬间)

》

售價:HK$

186.4

《

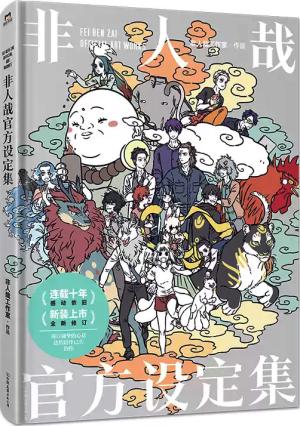

非人哉官方设定集(2024版)

》

售價:HK$

198.2

《

高句丽与拓跋鲜卑国家起源比较研究(欧亚备要)

》

售價:HK$

115.6

《

谈判力:谈判无处不在+谈判从说不开始(套装2册)

》

售價:HK$

66.0

《

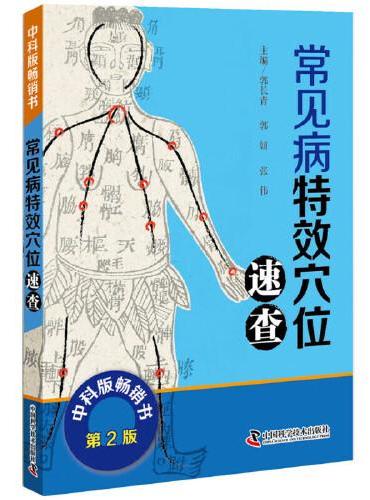

常见病特效穴位速查

》

售價:HK$

38.5

《

我的人生哲学:我对这个世界没什么好说的

》

售價:HK$

52.8

|

| 編輯推薦: |

★读者五星推荐的末世文之一《废土与安息》

★武力值爆棚的面瘫赏金猎人×辐射避难站的懵懂少年

★末世·废土·变异危机

★一本完结,新增出版番外《生日礼物》。

★最幸福的事,是我带你参观循环艇,然后你把它叫作“家”。

|

| 內容簡介: |

“我不是你的眼睛,也不是你的腿,给你讲再多故事,那些故事也不会变成你的。”

“你想不想跟我一起走?”

在辐射避难站出生长大到16岁的少年第一次见到了外来者。

外来者高大强壮,充满秘密,不自觉地吸引着少年的目光。

直到一次意外的变异生物入侵危机,

他终于下定决心要和外来者离开避难站,去见识更大的世界……

|

| 關於作者: |

反派二姐:

网络小说家,著有《废土与安息》《神祈与夜愿》《那个被我活埋的人》和《被迫成为侦探挂件的日子》等人气小说。多部作品已签约出版,以及被改编为漫画、有声书等。

新浪微博:@反派二姐

|

| 內容試閱:

|

下午五点,是避难站最安静的时刻。

午后的困意到达顶峰,白天领取的饮用水几乎见底,离晚饭供应又还有一小阵子,地表的废土正接受着太阳最炙热的烘烤,变异生物奄奄一息。

安息把远行背包放在一个手推车里,盖上医药站的白色罩布,面色如常地进了垂直井梯。井梯缓缓爬行,到达六层时,井梯难得地停在了恰当的高度上,等在这里的废土迈了进来,宛若他只是要借个顺风梯。

安息说:“这次倒是停得不上不下刚刚好。”好像他只是随意和同乘的人闲聊。

“以后就没有什么’不上不下刚刚好’了,”废土说,他双手垂握,两腿略分,双眼直视前方,“外面只有零和一百,零是死,一百是生。”

他侧过脸来,低头看着安息:“你确定吗?你准备好了吗?”

安息说:“我有一百那么确定。”

两人毫无阻碍地来到二层,途中竟然没有遇到一个人。废土掌着推车,安息快速撬开了右手第三个房间门——这是一个小型军火库,和地表大厅相连,方便有变异人入侵时迅速获得补给。两人将远行包分别背上——安息包里只有一些很轻的杂物,戴稳防晒面罩,插上呼吸过滤芯。废土果断从架子上选了一系列枪支弹药和充能槽,全身上下竟是背了不下四十公斤的东西。

安息把靠墙的垂梯放下来,爬了几步但迟迟没有推开头顶的旋盖——废土站在他脚下手撑着梯子,两人一齐静静等着。

头顶是避难站防卫最为森严也是最为宽松的地方,森严的是由这里进入,而宽松的是从这里离开。

安息对着表,耳朵捕捉到一些微弱的声响,他知道那是这一轮的地表值班岗要换人了。他们会最后检查一遍设备,然后到二层也就是隔壁房的休息室叫下一轮的同事,加上值班队每次离开地表大厅时都会锁上第二道超重立方氮化硼大门,一关一开之间,有五分钟的间隙供他们利用。

沉重的关门声隐隐传来,安息立马旋动顶盖爬了出去,他急匆匆跑到大门边,开始一道锁一道锁地层层开启——这道门只有自动关门上锁系统,开门只能手动。

废土把地上的盖子合好,也凑过来看他开门——这是安息第一次亲手做这个,太过紧张,十分不流畅,劲儿又不够大,好几个大型方向盘力臂他都转不太动。废土连忙上手帮他,却差点扭反方向将扳手完全拧死。

虽然明知道应该是幻觉,但安息还是觉得他听见了井梯上行的声音。

安息额头渗出细汗——他穿了防辐射的罩服,又站在温度最高的地表层,心跳如擂鼓,终于,最后一道锁啪嗒打开了,废土用力一推,剧烈的阳光从门缝间倾泻而入。

安息完全愣住了。

他瞪着这道金红色的强光,似乎不认识它,又似乎不敢相信这真的是它。直到废土拉了拉他的胳膊,把他拽出门外,又回身顶上了门。

身后的巨门咔嗒咔嗒地自动上起了锁,安息被太阳光刺得根本睁不开眼睛,只能低头看着地上——他的靴子踩在黄色的沙砾上,踩在干涸的皮肤上,踩在龟裂的大地上。

这种黄色——这种漫天席地的黄色,这种一望无际的黄色,高温扭曲了它的边界,好像落叶一样脆弱,好像宇宙一样宏伟。

“别哭了,节省点水分,”废土说,“欢迎来到废土世界。”

出了避难站后,两人一路向西。

说是向西,其实安息一点概念也没有,地表上展目四望都是一模一样的景象——漫漫黄土上跑着几只干枯的风滚草,严重风化的耸立岩石是唯一的地貌景观,远处的空气因为高温而发生扭曲,隐隐可以看见沙尘暴和天空都连在了一起。走了一个多小时之后,安息明显感到体力下降得厉害,脚底开始发疼,口鼻处全是灰尘的味道,散落下来的发丝黏在额头上,背包压得他肩膀酸痛不已。

安息不但走累了,没吃晚饭的肚子还开始咕咕叫,情绪逐渐低落。他之前畅想着出来后是怎样酷炫的冒险征途,结果却只有无尽的跋涉,整个人都闷闷的。他抬头看着步伐频率都不曾改变的废土——隔着面具聊不上什么天,而且他也实在是累得懒得说话。

废土注意到他体力不支,说:“还有不到两个小时天就要黑了,天黑之前得赶到落脚点。”

安息强打起精神,问:“落脚点是什么样的?是另外一个避难站吗?”

废土不无讽刺地笑了:“怎么可能,你觉得避难站真的会开放给人‘避难’?”

安息想了想,讪讪地不吭声了。

他又埋着头跟着废土走了一阵子,呼吸逐渐沉重起来,废土回头看了他几次,提醒道:“你别老盯着地,看前面,不容易累。”

安息瘪着嘴——太阳已经来到了他们正前方,金红色的余晖照得他根本睁不开眼,他蹭到废土高大的身影后面躲着,试图踩他的影子,洗脑自己只是在玩一个游戏,而不是遥遥无期地行军。

期间他又停下来喝了好几次水,废土看着想说些什么,但最终放弃开口,不作声地把自己的水又分了他一些,接过他的背包挂在肩上,满面忧心忡忡。

安息赶紧打包票:“我只是一时不适应!我可以走的。”

废土说:“那好吧,快到了。”

太阳快接近地平线的时候,废土终于说到了。安息茫然地左右四望,想象中的避难小屋没有出现,面前除了一座石头小山什么也没有。他看着废土,废土指着坡顶。

安息睁大眼睛,惊恐地摇了摇头。

废土面无表情地点了点头。

安息欲哭无泪,但也没有办法,不情不愿地趴在角度十分陡峭的崖边向上蹬。废土指出了一条十分隐秘的路,虽然安息完全不觉得那是什么路,不过有几个钉进去方便抓踩的铁圈而已。他先上,废土跟在下面,被安息踩滑的小石子砸中他头顶,废土眼睛都没眨。

才爬了一小半,安息就不动弹了,抓在原地,趴在陡峭的岩壁上。废土抬头看他,只见他膝盖微微颤抖,低着头不知在想什么。

“安息,别往下看,”废土想了想,又补充道,“别哭。”

安息满脸是水,却不是因为哭了,而是汗水流过他眼睛,扎得他睁不开眼。

废土又说:“挨个试着放松一下手脚,另外一只手抓紧了。”

安息点了点头,小心翼翼地动了动胳膊,又转了转手腕,深吸一口气,接着往上爬。

废土觉得这辈子没操过这么多心,念道:“不要爬太快,慢慢来,我在下面呢。”

安息心里怄气——就是因为你在下面,怕砸到你,压力才大呢。

中途又休息了两次,安息终于艰难地到顶了,眼看着平地就在眼前,安息的胳膊已经酸到完全不听使唤,肌肉嚷嚷着要罢工,死活把自己撑不上去。

废土在底下说:“踩着我的肩膀。”

安息照做了,忽然感到脚下一股推力,整个人向前扑去,然后又费劲往里滚了半圈。

废土也接着爬了上来,看着地上的安息,没说什么,就由他躺着,自己走进山洞查看。洞穴里有一个石头炉子,一张石台桌子,和一个由各式化纤料层层摞起构成铺子的石床。安息东倒西歪地跟进来,环视一圈——这里跟自己期待了一路的休息站相差太远了,但他累得够呛,实在连抱怨的话都说不出口。

他看看废土——对方面无表情,什么感想也没有。

安息打开石桌上的铁盒,好奇道:“这是什么,一排气流弹?”

废土点了点头,说:“不过我们武器还够,不需要拿。”

安息问:“这是谁放在这的,给咱们的吗?”

废土解释:“是上一个在这休息过的人留下的。如果你来到休息站,这里又放着你恰好需要的东西,就可以拿走,但是你得留下另一个有用的补给,压缩食物、水、辐射过滤芯、药品,什么都行,但必须得一物换一物。”

安息吃惊道:“没人拿了不放吗?这也没人能看见。”

废土说:“有,但……这种人多半都死了,能在废土活下来的人,多半都受过别人的恩惠,轮到自己的时候,总得想想自己当初是怎么活下来的。”

安息似懂非懂地点了点头,又挨着石床坐下了。他放空地看着废土把背包打开,取出少量食物和水。废土正准备拆开吃的,看了看安息花猫一样的脸,转而掏出了自己的饮用水,沾湿一块纱布给他擦手擦脸。

安息洗了个脸,顿时觉得人精神了一点,周围的空气似乎也不再那么燥热,废土招呼他到山洞口来,挨着他坐下。

两人坐在石山的顶部,脚支在悬崖外,肩膀挨在一起,一边看日落,一边啃压缩干粮。

斜射的日头已经没什么杀伤力,但太阳光还太刺眼,安息每次不小心直视它都搞得自己头晕眼花,看别的地方都重影。他干脆两口吞了食物,拍拍手抱着膝盖,废土一言不发,也平静地看着远方。

红日终于来到了天际的边缘,穿透一切的光芒被层层云团和烟尘过滤,散射出无数耀眼的金光。整座天空和整片大地都被染上粉色,好像是褪去的血迹,又好像少女的脸庞。脚下能见的几里范围内一个别的活物都没有,仿佛这壮美的场景是专门为他们上演的。

安息痴痴地说:“比电影还好看。”

废土笑了,胸腔的震动伴随共鸣,安息回过头抬起脸,忽然觉得一切很不真实。但废土没有看他,深棕色的瞳孔反射一圈金红色的光,背后是广阔天地,无垠沙海。

风化的嶙峋巨石拖拽着狭长怪异的影子,没有规律,也没有一丝生机。他甚至不知道避难站在哪个方向,也不知道那条看不见的路究竟通向何方。安息想着有些出神了。

他再回过头来的时候,太阳已经变成了一个猩红的圆盘,在摇曳的大气中缓缓下沉,它每消失一寸,周遭的温度就下降一度,安息还沉浸在毫无实感的纷杂思绪中,眯着眼睛欣赏这一切。

直到太阳的顶端完全消隐,蓝紫色的天空露出点点星光,月亮出现在天的另一端。

安息目瞪口呆:“出来这一趟,能看见这个景色也算值了。”

废土翘了翘嘴角:“我早就想让你看一次日落了,今天运气不错,还看见了星星,是因为知道有第一次出门的小朋友,所以特地留下的晴天。”

安息有些害羞地笑了,张着嘴望着天:“好多星星啊,真好看,我第一次见。”

废土说:“今天运气好,沙尘少。”想了想他又补充道,“不过其实只要是天气还行的时候,都能看见几颗星星,反正臭氧也已经很薄了。”

安息想,他的朋友们,还没有一个人见过星星。

天色逐渐暗了下来,废土带安息回到山洞里,将洞口封了一半,自己靠着洞口的石壁坐着。他膝盖上放了个巴掌大的小本子,手里握着一根铅笔头写着什么。

安息趴在石床上就着月光看他,看了一会儿困意上涌,打着哈欠问他在写什么。

废土没抬头,皱着眉写写停停,说:“是接下来的计划,随便写写,想好了再给你说。”

安息“哦”了一声,躺平盯着低矮的洞顶发呆,恍如隔世——他刹那间觉得已经离家三月,但其实今天早上才在避难站醒来。

废土终于写完了,把纸笔收好,山洞里只有一张勉强能称之为“床”的石台,于是走过来躺在他身边。

有点挤,但安息又觉得这样心里更安定,他很久没这样累过了,没一会儿就睡去。

夜里,他又昏昏沉沉地醒来,觉得身上有点凉,下意识去够身边的床铺,碰到废土的手臂,在低温的沙漠夜里一如既往地热气腾腾,于是又迷迷糊糊地再次昏睡过去。

安息再次醒来时,洞口已经泄入不少白金色的刺眼日光,他神志不清地坐起来,废土不在。

山洞这么小,一眼就能看完。

随即他发现,废土的远行背包和墙边的武器也消失了。

他走到石桌边,那里有一封留给他的信,就是废土昨天晚上就着月光写的那一封。

安息看着墙角自己的远行小包孤零零地摆在那儿,双腿一软,跌坐在地上。

安息,对不起。

很抱歉利用了你,虽然到这分上说这个已经没意思了,但我还是得和你道歉。

原本的计划只是想让你帮我备齐上路所需的补给和装备,但你说无论如何也想走出辐射避难站一次,踩踩废土,见见太阳。

虽然只有短短的一天,但这个愿望应该算达到了。你也应该明白,这样的生活并不值得向往,反倒相当令人失望。你不适合在废土生存,你已经有家了,避难站的人都很爱你,你在那里会更幸福。

我留下了两天一夜的食物和水,供你回家绰绰有余,你只要在日落前朝东走两个小时,再发射信号弹,就能被你们避难站看见,信号弹是你们站特制的,很容易被甄别出来,会有人带你回家。

我说想带你看一次日落是真的,昨天天气很好,星星很美,你既然喜欢,这就足够了。

再见。

安息靠着墙根,把这封短短的信看了第无数遍,终于接受了废土已经离开的事实。

他把信捏在手上,眼泪啪嗒啪嗒地掉——他回想起来,废土每次谈论之后的计划时,总是用的“我”,唯一给他的邀请,也只是“一起离开”而已。

这就是他的成人礼,他的第一次冒险,第一次离家,他见过的第一座山,第一片云,第一个太阳,时效只有24个小时,就全部溃败在欺骗与谎言面前。

安息抱着膝盖哭了好一阵子,还把信纸拿开了一点以防打湿,哭过两轮之后,他终于哭累了,觉得口渴,开始在远行包里翻喝的。安息一边喝水,一边头昏脑涨地凑到洞口向外看——成吨的烈日坠落在无边的大地上,世界一片死寂。

他又回头看了看废土给他留下的东西——除了食物和水源之外,知道他方向感差还留下了指南针,一把手枪和三发信号弹。但安息一点劲头也没有,无比沮丧,他大脑放空地盯着一地东西,迟钝地意识到这把手枪正是废土之前救他时给他用过的那把——那时他差点被变异老鼠扑杀,废土有如战神降世,带着他杀出一条血路。

想到这里,安息又难过起来,他把物资都丢到一边,躲回到硬邦邦的石床上,将自己蜷成一团,默默流着眼泪,而后睡着了。

他不知道睡了多久,醒来时外面阳光依旧,只是光线和影子都变得更长了。安息从前过着十分规律的日子,但从未真实感受过时间的流逝,他眼睛有些肿,脑子木木的,又想起之前发生的事,恨不得一觉不醒。

在石床上颓丧地躺到实在饥肠辘辘时安息才勉强爬起来吃了点东西,他一边吃,一边眼泪又流了下来,好像从小到大受过的委屈全都在这时候找上了他,从妈妈悲惨的去世,到小时候被站里其他孩子霸凌,过去种种都变成眼泪,滴在他脸颊和嘴唇上,就着压缩干粮一起吃。

吃完晚饭,安息又到洞口朝外看了看,发现太阳已经很偏了——天空中烟尘很大,只能看见一个模糊的光体,安息意识到今天已经来不及走,越发丧气,走回到山洞里盯着墙发呆。

盯着墙发呆这件事他从小就不陌生,但第一次是已这样的心情,他又把废土的信拿出来看了一遍,试图安慰自己废土是希望自己能够幸福、不必受苦才做出了这样的决定。

“他想带我看日落,可能也不是全是在骗我。”这样的傻念头持续不了多久,马上就会被无情的现实挫败。

他至少没有真的愿意带我一起走,他说再见就离开了,一点犹豫都没有。

安息蜷缩在石床上,这个夜晚尤其冷,不知道是不是幻觉,他耳朵总能捕捉到一些奇怪的声响,叫人万分不安。他好几次都因为太害怕了而闭着眼睛捂住耳朵,但又反复逼迫自己起来查看——有没有什么地方钻进来虫子,有没有什么东西爬上了石山。他精神高度紧张,白天又睡得太多,折腾了半夜都没能睡着。

安息不确定自己是什么时候睡着的,漫长的一夜过去,他再次醒来时又是一个燥热的白日。他坐起身子,饿得厉害,吃了不少存粮,安息一边吃,一边用眼角瞥桌子上的信纸,没有伸手去碰,就一直木着脸看着它。

“也许没有废土我也可以自己活下去。”安息想,随即他又偃旗息鼓了。他能去哪儿,他什么也不会。他生活在辐射避难站的十六年生命里,就只知道关于那里的一切,他清楚十二层矿洞里每一个房间的每一个角落,而外面的世界他一无所知。

他甚至不知道废土的真名叫什么。

不管怎么说,他是没有勇气再独自在这里度过一夜了。安息行动迟缓地穿戴好防风衣,戴上防尘面罩,把所剩不多的补给装好背上,费劲地挪开了洞口的障碍物,心里拼命给自己鼓劲,虽然仍是垂头丧气的。

他走到石崖边往下看,陡峭的抛面叫他手脚发软——下山可比爬上来要可怕多了。安息调整了好几次姿势都不得要领——第一级能踩的铁环离得有点远,当初是废土把他推上来的,现在要他自己下去,死活也够不着。

不一会儿,安息就急出了汗,他死死巴着石台边缘,努力伸长腿绷直脚尖去够,另外一只脚想蹬在石壁上借个力,不料那里的石块忽然松动,他一脚踩滑,半个身子都沉了下去。

死亡的恐惧一瞬间袭了上来,安息吓疯了,双腿乱蹬,努力爬了回去,趴在山顶平台的地上浑身颤抖,喘得肺都痛了。他手肘、手掌和膝盖都磨得通红,幸好防风衣和手套都很结实,没有地方出血。

死亡边缘的恐惧叫安息瞬间清醒,打起了精神。休息过来之后,他想到一个方法——他将之前废土给他的匕首拿出来磨了磨,用石头把它敲进崖壁里,添了一截踩梯。做完这些事,他又喝了些水吃了些东西。虽然废土留给他不少补给,但因为已经浪费了一天,水和吃的都快见底了。

安息决定再次试图下山。

他轻轻踩上匕首柄,似乎挺牢固,于是他又试着往下爬,每一步都下得艰辛无比。如今没有人挡在他脚下,每次安息要低头看落脚点时,都无可避免看到高到让人眩晕的崖底,他崩溃地贴在石墙哭着喘了一小下,又强迫自己深呼吸冷静下来,不要浪费体力。

起风了,干热的空气裹着细沙掠过他。

正准备继续下行时,安息忽然有了一种奇异的感觉,他费力地扭头去看,不确定自己想找些什么。

然后他看见了,漫漫戈原上有一小队黑点,正朝着自己的方向来。

安息心下震惊——那一队不知是什么来头的人走得很快,而自己的下山之路还漫漫无期,他纠结了好一会儿,对方敌友不明,而自己一无所知,只能先原路返回。

安息爬回到山顶时体力已经告罄,他趴在地上,尽量减少自己的存在感,偷偷观察山下。

眼下能见度有点低,安息看不太清来人的身份,他趴在烈日之中,又是虚脱又是懊恼,自责为什么不按照废土交代的那样在昨天日落前就回家。同时,他又不禁嫌弃自己没用,连下个山都做不到,怪不得废土不想带他走,说他不适合在外面生存。

可是……废土也说过他是赏金猎团里很稀缺的机械师和医生,应该也不是毫无用处。

安息心念一动——山下的队伍如果是赏金猎团,说不定会上山来休息,到时候他就可以问他们愿不愿意带上自己一起走,不论如何,也比在这里担惊受怕一夜的好。

想到这里,安息把远行包里的东西全部倒出来翻看一遍,没能找到望远镜,但却找到了一个狙击枪的瞄准镜。他拿着瞄准镜趴到石崖边,虚着眼睛一探究竟。

那一队人已经来到了离石山不到两公里的地方,都戴着破破烂烂的斗笠或是兜帽,安息心里升腾起一个怪异的感觉,于是他又仔细看了看。

在他的大脑还没有完全消化这个信息时,他的身体率先起了反应,鸡皮疙瘩爬了一身——安息赫然发现到这一行人没有一个戴了呼吸面具,而他们露在袖子外的手臂上肤色不均,全是辐射斑。

安息头顶被太阳烤得炙热,但全身的血液瞬间凉掉——这竟然是一队变异人!

就在此时,其中一个变异人忽然抬起头来,隔着这么远的距离,安息确定自己和他对上眼了,他后知后觉地意识到是瞄准镜反了光,急忙连滚带爬地躲回到山洞里。

安息吓坏了,赶紧把洞口堵好,背靠着山洞的石墙瑟瑟发抖。

他不明白,对方既然是吸血鬼,为何可以不惧阳光地在白日行走,又懊悔自己为什么什么都不知道。

安息战战兢兢,不知道躲了多久,辐射人尚没有上来——不知道是对他没兴趣,还是没弄清楚怎么上来。也许他们绕过了这座山,但也许下一秒就会轰烂这个欲盖弥彰的洞门。

安息没有勇气出去看。

太阳的影子变得更长,又要落日了,而水和食物已经一点不剩。

结束了,还不如刚才就从山崖上摔下去死掉好了,安息想,不,要说无痛快捷,还不如用废土留给他的这把手枪。

安息觉得凄凉极了,心如死灰——避难站里的人以为他走进废土浪迹天涯,而废土以为他已经安全回到了家里,殊不知,他死在了这个离家不到十五公里的山洞里,尸体被发现时搞不好已经风干了。

他垂着脑袋,左右手来回摆弄着手枪,此时竟然一点也不想哭了。

这时,安息忽然听见了响动,他一骨碌从地上爬起来,忘记一秒前还在构思自己的自杀场景,迅速把手枪上好膛,双手端平在胸前,枪口冲着洞口。

果然是有什么东西爬上来了!响动越来越近,安息大气不敢出,心跳如擂鼓。

洞口传来了轻微的脚步声,随即,光线被一个身影挡去了,安息食指压上扳机,眼睛一眨不眨。

一只手伸了进来——‘它’戴着手套,分不清是人类还是变异人,那只手一使劲,把挡在洞口的石板推到一边,手的主人钻了进来。

安息死死盯着他,双手微微颤抖,随时准备扣下扳机。

那人身后暂时没有其他人跟进来,他站直身体,一言不发地对着安息,似乎对他手里的枪毫不畏惧,然后伸手摘下面具。

废土面无表情地看着他。

安息依旧举着枪,也面无表情地看着他。

他脑子糊里糊涂,嘴上问:“你迷路了吗?”不然怎么会回来到这里。

废土说:“没有,你迷路了吗?”

安息:“也没有。”

废土说:“哦,再见。”竟是转身要走。

“等等!”安息大喊道,两步追上去,抄起自己背包的带子,朝着废土脑袋上抡。

对方微微偏了偏头,但没有躲,被砸个正着。

“你真是……”废土被掼得偏过头去,眼冒金星,咬牙切齿地说,“气死我了。”

安息睁大双眼,不敢相信对方竟敢恶人先告状,还没说话呢,废土又接着道:“你还在这干什么?你怎么不回家!”他看起来十分恼火,“我要是没回来怎么办,你是不是傻子。”

安息气喘吁吁地瞪着他,满腔怒火,又委屈极了,丢下枪和包,瘪起嘴巴。

废土见状立马凶道:“不准哭。”

安息嘴巴瘪得更厉害了,眼泪在眼眶里打转,但还是憋着一口气,哼了一声,转过脸去。

|

|