新書推薦: 《

史学视角下的跨文化研究(一): 追踪谱系、轨迹与多样性

》 售價:HK$

104.5

《

历史文本的文化间交织:中国上古历史及其欧洲书写(论衡系列)

》 售價:HK$

118.8

《

1688:第一次现代革命(革命不是新制度推翻旧制度,而是两条现代化道路的殊死斗争!屡获大奖,了解光荣革命可以只看这一本)

》 售價:HK$

217.8

《

粤港澳大湾区世界重要人才中心和创新高地建设

》 售價:HK$

107.8

《

雀鸟与群狼的对决:扭转战局的兵棋游戏

》 售價:HK$

96.8

《

老年膳食与营养配餐 第2版

》 售價:HK$

49.5

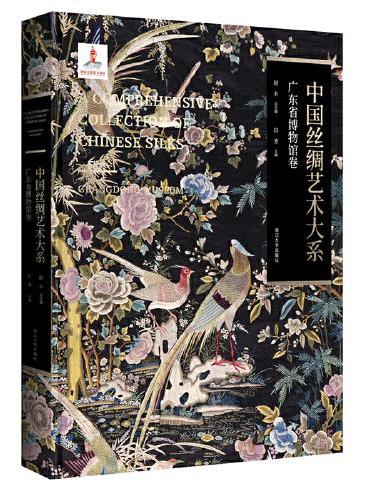

《

中国丝绸艺术大系·广东省博物馆卷

》 售價:HK$

1078.0

《

海外中国研究·中国乐书:从战国到北宋

》 售價:HK$

162.8

編輯推薦:

不管哪种语言里,都很难找到一本书像日本研究专家、翻译家爱德华赛登施蒂克对东京历史的经典叙述那样,不仅充满了一个城市及其国民的精神,而且渗透着作者的智慧。

內容簡介:

不管哪种语言里,都很难找到一本书像日本研究专家、翻译家爱德华赛登施蒂克(Edward George Seidensticker,1921-2007)对东京历史的经典叙述那样,不仅充满了一个城市及其国民的精神,而且渗透着作者的智慧。在这部不朽的名著中,作者凭借其对日本文化的渊博知识和深厚理解,以引人入胜的独特视角追溯了东京是如何从幕府将军的古老都市,历经明治、大正时代的沧桑巨变,转变为现代化大都市的。在带领读者仿佛身临其境地穿梭于百年东京的街头巷尾,感受它的各个街区如银座、日本桥等地兴衰沉浮的同时,通过各种令人惊叹的细节、详实的史料以及对日本文化的敏锐洞察力,揭示了近代日本为何能在积极吸收西方文化,成为世界强国之后,仍能将古老的传统文化延续至今的奥秘。

關於作者:

爱德华赛登施蒂克(Edward George Seidensticker,1921-2007),著名日本研究专家、翻译家。出生于美国科罗拉多州,长年居于日本,先后执教于东京上智大学、斯坦福大学(1962-1966)、密歇根大学(1966-1977)、哥伦比亚大学(1977-1985)。曾因日本文化研究及日本文学译介方面的杰出贡献,获旭日章(1975)、菊池宽奖(1977)、日本国际交流基金会奖(1984)。所译英文版《源氏物语》家喻户晓,被认为是该作品的最佳英译本。其对川端康成作品的杰出译介,最终促成川端康成获得1968年诺贝尔文学奖。在日本研究方面,其最著名代表作是关于东京历史文化的两本书:《下町,山之手:东京从江户时代到大地震》(Low City, High City: Tokyo from Edo to the Earthquake)、《东京崛起:大地震之后的东京》(Tokyo Rising: The City Since the Great Earthquake),此次将这两本书合并为《东京百年史》,首次引入中国。

目錄

上部

內容試閱

引言