新書推薦:

《

珊瑚:美丽的怪物

》

售價:HK$

126.5

《

基于语体的语篇衔接方式的选择性研究

》

售價:HK$

74.8

《

美国政治传统及其缔造者:一部美国版《史记》

》

售價:HK$

96.8

《

孤独谱系障碍评估与干预:从理论到实践 国际经典医学心理学译著

》

售價:HK$

228.8

《

大数据导论(第2版)

》

售價:HK$

75.9

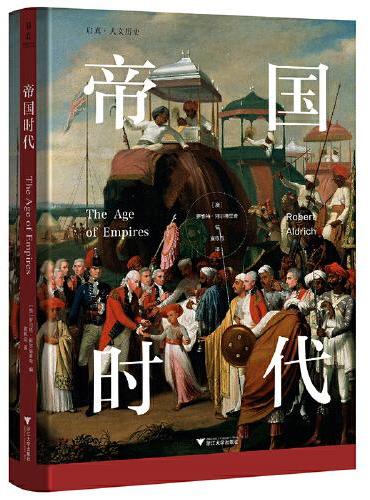

《

帝国时代

》

售價:HK$

206.8

《

现象学的心灵(第三版)(中国现象学文库·现象学原典译丛·扎哈维系列)

》

售價:HK$

107.8

《

近世通儒——纪念沈曾植逝世100周年学术研讨会论文集

》

售價:HK$

184.8

|

| 編輯推薦: |

★文章均来自中国人的心灵读本《读者》杂志,是经过亿万读者六年的阅读和传播沉淀而成的美文精华,具有深广的影响力与历久弥新的力量。细腻的笔触描绘这世界所有的温暖与坚强。

★每一个幸运的现在,都有一个努力的曾经。多位名家分享自己的经历与感悟,用细致入微的说理、生动有趣的事例,告诉所有年轻人,成功和美好的生活绝非来自幸运,而是来自不断的付出。

★四色插图,精致印刷,内页用纸颜色自然,轻而厚,便于携带,手感舒适,阅读体验极佳。

|

| 內容簡介: |

《我是不是你所有心思中*温暖的一段》是《读者》杂志精选的情感故事集,收录了陈麒凌、艾小羊、于丹、吴念真、丁立梅、刘墉、斯蒂芬波尔特等众多中外名家名作。

全书分为六个部分,有恋人之间热切、坦诚的情感表白,有对亲人、朋友陪伴的感恩,有对青春岁月的怀念与追忆,每篇都闪耀着智慧与情感的火花,令人动容。

无论科技发展到何种程度,人*后还是要期待爱与温暖。慢慢你才会明白,爱不是热情,也不是怀念,不过是岁月,年深月久成了生活的一部分,*温暖的那一部分。作者们将自己爱的经历和感悟都写进其中,一本阅读时让你幸福感爆棚的温暖之书。愿这些文字能感化你的内心,让你成为一个心中有爱,对生活有所期待的人。

|

| 關於作者: |

|

《读者》杂志创刊于1981年1月,是由读者出版传媒股份有限公司主办、读者杂志社编辑出版的一份综合类文摘杂志。《读者》自创刊以来,始终以弘扬人类优秀文化为己任,坚持博采中外、荟萃精华、启迪思想、开阔眼界的办刊宗旨,发掘人性中的真、善、美,体现人文关怀。刊物内容及形式方面与时俱进,追求高品位、高质量,力求精品,赢得了各个年龄段和不同阶层读者的喜爱与拥护,被誉为中国人的心灵读本。

|

| 目錄:

|

第一辑

我不喜欢这世界,我只喜欢你

002 爱,和时间赛跑〔美〕静然

005 世界上最好的女人温莎林

008 大船覆了黎明的清水艾小羊

014 为爱一生只说我愿意叶细细

019 也许这爱情太平常陈麒凌

027 雪地里的迎春花一路开花

033 和你在一起素猫

第二辑

在这世上,最稀罕的还是遇到理解

040 情感也是一种财富于丹

044 家的奥秘陶诗秀

047 你听,青春在寂寞地歌唱深雪

053 别让玫瑰枯萎朱成玉

058 六点钟的电话铃声巩高峰

061 试探琴台

066 回一个电话〔美〕斯坦利宾

070 八点档吴念真

073 棍棒下的童年曹玲

079 让他安静地离开晓煜

第三辑

愿有人与你共黄昏,有人问你粥可温

088 此情不渝〔英〕大卫穆勒

094 结婚还是不结婚沈姝华

097 青花瓷,红蔷薇手语

100 让我结实地靠着你安宁

103 小张和小尹的留言条张晓玲

109 窗外有蓝天刘墉

113 你是我的王冬亥

117 婚姻这只旧碗温凉

121 婚姻年检,幸福执照晓绢

129 离别林非

第四辑

总是被爱着,却不曾谢谢你

134 请为你的父母骄傲梧桐

137 投降李代金

142 对父亲的误解和真相〔美〕斯蒂芬波尔特

145 石板路上踏过的青春骆非翔

148 请你记住他的好范春歌

153 青春的记号王越

158 那个渡你的人林特特

第五辑

因为被爱的人需要,我们才变成更勇敢的自己

164 美丽的谎言月近人

170 我用我的明媚等着你丁立梅

173 爱是我们最后的希望杏林子

176 因为你,我忘记了羞涩风信子

180 你是我的药张毅静

185 可可香奈儿风为裳

191 将悲悯化作责任张慕一

195 筷子拿得远的人刘墉

第六辑

忘记了整个世界,却从未忘记你

200 青春期的N个片段回到唐朝

204 咫尺,然后天涯罗西

207 让我看着你王焕伟

210 我一生都在等你〔俄〕维多利亚托卡列娃

219 青葱岁月里的绿围巾周衍辉

223 海棠无香二月麦苗

228 夜里疼痛的片段包利民

232 火车上的爱情范春歌

238 爱你风卷残荷风为裳

241 那些爱的傻事王小蕊

245 光阴的故事里,你是最刻骨的那一篇一念清凉

|

| 內容試閱:

|

大船覆了黎明的清水

文艾小羊

1937荆州

杨桂菊是湖北荆州城东绸庄老板最小的女儿。杨家世代经商,分号遍布长江流域。位于汉口江汉路168号的分号紧临着汪家的绸缎铺,半个世纪后,杨汪两家家道均已中落。

天气炎热,蝉在枝头不安地聒噪。街上偶尔传来一两声枪响,据说日本人已打过了长江。杨家的左厢房里住着一支国民党军队。杨家每天吩咐厨房蒸两大笼馒头,煮上百个鸡蛋犒劳抗日英雄。吃饭时间,军人们聚集在院中,狼吞虎咽,只有一个人保持着成年人吃饭的优雅。他身材高瘦,独自坐在一张方桌前,仔细地将鸡蛋皮剥干净,然后才很享受地咬下一口。

他叫李大佐,是这支部队的将领。

局势越来越紧张,不断传来消息,日本人所到之处,年轻女子被奸杀。国民党军节节败退,荆州可能失守。母亲说:这支部队里谁愿意娶你,你就跟谁去吧。

杨桂菊望向院子里的李大佐,母亲顺着她的目光望去,叹了一口气说:让你爹去谈,成不成看你的造化了。

当天晚上,杨桂菊便成了李大佐的媳妇。

第二天,李大佐提议去照结婚照。要像《大公报》上登的那种,你的头上披块白纱巾。李大佐比画着说,憨憨地笑。

1941重庆

李大佐的右手被流弹削飞了一根小指。当他手缠绷带回家后,杨桂菊什么也没问。晚上,李大佐问:你咋没哭呢?你又没死。杨桂菊说。李大佐哈哈大笑。他喜欢这个已初为人母的年轻女子,22岁的华年,皮肤白里透红,在战火纷飞中依然保留了优雅与乐观。她不喜欢与太太们打麻将,坚持每天晚上在油灯下做女红。

那是他们相识后最祥和的一年。国民党在抗日问题上采取绥靖政策,李大佐大部分时间待在重庆的家中。他弄来了一辆半旧的自行车,在院子里教杨桂菊骑自行车。杨桂菊穿锈红色的棉布小褂、黑色布裤与浅色的绣花鞋。绸庄掌柜的女儿总能想办法打扮得与众不同。

杨桂菊坐在自行车座板上,李大佐在她身后紧紧抓住后座。自行车的车轮在泥地上画了一圈又一圈,终于,李大佐松开了手。在那个夏天的午后,杨桂菊骑着自行车在院子里飞快前行,头发上滴着汗珠,身上却蒸腾着热气。她像坐在一只梦幻的旋转木马上,一圈又一圈地在同一个地点经过那张熟悉而亲切的脸。他朝她笑,朝她挥手,朝她做鬼脸,他像一把刀,将快乐深深刻进她的心房。

1949上海

1949年,国民党将领纷纷开始了逃亡之旅。李大佐不敢把这个消息告诉杨桂菊,她每天晚上如婴儿般蜷缩在他身体的阴影中,很快便进入梦乡。他望着她的脸,她似乎天生就有一种强大的对于人生悲苦的遗忘功能。李大佐决定留下来,如果要死就死在她脚下的这片土地。

8月13日晚上,没有月亮。她忙了一天,去街上买了葱油饼,卤了鸡蛋与五花肉。深夜,她打好了包裹。他惊讶地问:我们要去哪里?

你走!

他跳起来,本能地喊道:不!

她湿润的眼睛阻止了一切语言。

大船三更启航。他在黑暗里紧紧地抱着她。她闭着眼睛,如无数个他无法入眠的夜晚看到的那般安详。他以为她睡了,以为她什么都不知道,却不知她与自己一样,夜夜难眠。为着即将到来的分离,为着未知的命运。

她送他去码头。街道寂静得像一座公墓,她紧紧挽着他的胳膊,脚步噼啪作响地打在漆黑的路上。

他说:我会想办法接你过去。

她说:我知道。

大船在黑暗中像一座不可逾越的高山。人们安静而迅速地走上船去。她推他,先是轻轻地,然后使劲地、拼命地、歇斯底里地将他往船上推。大船覆了黎明的清水驶向远方,他看不清她的脸。

她一个人走在来时的路上,脚步噼啪地打着微明的路。有一阵,她蹲下身子,眼泪滴在路面上一只早起的蚂蚁身上,蚂蚁受了惊吓,飞快地逃走了。人如蝼蚁,在强大的命运面前,逃生、逃生。

1959荆州

杨桂菊是荆州第四纺织厂的厂花,尽管她已不那么年轻。这个新中国成立前大户人家的小姐、国民党军官的太太,保持了恰当的矜持与神秘。

每个星期至少有两次,她带儿女去厂里的公共浴池洗澡。她将湿漉漉的头发用白色毛巾绾起,站在浴池门口给女儿梳头发。女儿的头发又黑又长,她拿一把嫩绿的塑料梳子,轻轻地从上至下拉下来。邻居家的女儿被母亲用粗糙的木梳将头皮拉得生疼时,总是忍不住喊:你怎么不像李玉婷的妈!她是大小姐,你妈是大老粗。女孩儿被母亲呵斥着不再吭声。

至少有一千个人对杨桂菊说,李大佐再也不会回来了。偶有媒人受托来提亲,告诉她只要在报上登个启事,就能解除婚姻关系获得自由。她也不驳斥人家,只是微笑着说:若论英俊潇洒,这世间没有人能比过李大佐。于是媒人便说她痴,英俊潇洒怎抵得过生活艰难。

1959年的冬天异常寒冷。大饥荒已经初露端倪,即使拿着钱也很难再买到粮食。杨桂菊每天下班便骑着自行车去城郊,期望能遇到卖黄豆或马铃薯的农民。一日,她惊喜地看到附近的驻地部队正掩埋得了猪瘟奄奄一息的猪。

杨桂菊求那个年轻的战士给了自己一头病猪,驮在自行车后座上。当她骑着负重的车,歪歪扭扭地驶入黄昏,那个夏天的午后忽然不期而至,也是这样的情形,把不稳车头,车身左右摇摆。加油!李大佐说。他微笑的脸像一把刀,深深地刺进了她的胸膛。寒风中,杨桂菊开怀地痛哭。10年了,她从未有过一次,这样尽情地、毫无顾忌地思念,毫无顾忌地流泪。她被现实推着一步步前行,走得太快,忘了过去。

杨桂菊将那头猪腌成了腊肉。在此后物质生活最为匮乏的一年中,她的孩子们因为能吃到猪肉而无比骄傲与自豪。

2008武汉

父亲说,奶奶杨桂菊能活到现在是个奇迹。过了70岁,奶奶脸上的皮肤依然白皙紧实,偶尔她还会自娱自乐地绣一对漂亮的枕套,洁白的棉布底子上是大朵大朵盛开的牡丹。她始终保持着矜持与神秘,那张传闻已久的结婚照,央求多次她都不肯拿出来给我看。姑姑李玉婷说,奶奶是一个真正的贵族。

李大佐曾经被找到过,在台湾地区,已另娶妻室,并育有两子,于1986年病逝。这个消息令奶奶痛哭了整整3天。

隔了很长一段时间,我们才敢问她当初伤心究竟是因为他的死,还是他的另娶。若论英俊潇洒,这世间没有人能比过李大佐。奶奶答非所问。

倘若别人想看你的笑话,你就一定要努力活得更好。人生好与不好,其实可以是自己一个人的事。奶奶似乎从未后悔用一生去等待一个人,或许某种等待,久了,便成了信仰。而有信仰的人,终究会幸福一点点。

也许这爱情太平常

文陈麒凌

他年轻的时候真的很帅,尽管她从来不肯当面称赞他。

他浓黑的眉,炯炯的眼,肩膀很宽,走起路来带风。他穿着蓝色的上衣,军绿色的帆布包斜挎在身上,走起路来手臂还一甩一甩的。

他上台演出,唱《毛主席万岁》,激昂热烈,可是高音的地方没唱上去。

她的眼睛一直跟着他,是好奇吧,因为有人说,小谭,那个人是你老乡。

她一直不大明白自己的心思:这以后对他的注意和注视,是因为老乡的亲切,还是因为一开始她就喜欢他?

那是1971年,在几近中国版图的最北,黑龙江省北安市二龙山农场。

他和她的家乡,却在几近中国版图的最南,粤西南。

老乡,这是一个多好的理由!从什么时候开始的呢,他开始来她家,说是找她父亲,却当着她的面劈柴、挑水、喂猪,不仅仅是勤快,活儿还干得漂亮。

他那时在农场食堂,晚上来的时候,常会捎几个新蒸的馒头、一小块新鲜的猪肝,用报纸裹好,藏在大衣里。那些寒冷的冬夜,他递过来的纸包带着体温,她一直记得。

他们没有什么交谈的机会,她的父亲很严厉。她只是静静地坐在角落里,手上做着毛线活儿,耳朵却张着。她不想他走,又盼着他走,因为只有在他走时,父亲才会说:去送送你陈哥。

雪在脚下被踩得嘎吱嘎吱响,话很多,路程很短,好像来不及说什么,好像什么都还没说她不敢耽搁太久,怕父亲会骂。

他第一次送她礼物,就是在这路上,还是从大衣里掏出来的,带着体温的小玩意儿。他的双眼在夜色里闪动着说:给你的,我自己刻的。

那是一枚精巧的印章,黑色的牛角材质,雕刻成一座山峰的模样,上面有石、有树、有亭子,跟活的似的。印章底部刻着毛主席的诗句:无限风光在险峰。

她不禁呀地叫了一声,心里满是崇拜,说道:陈哥,你手真巧!

他的手的确是巧。结婚的时候他们没买家具,家里的沙发、立柜、写字台都是他自己做的。他把自己的热情和聪明倾注在家里的每个细节上,甚至一个小闹钟,他也特意造了个木头钟楼,上面涂了橙黄色的油漆。

他第一次约她出来,无处可去,漫山遍野的雪,天真冷。他便带她去食堂的锅炉房取暖,炉火熊熊地烧着,空气中是松木燃烧的香味,她不敢看他的眼睛。

他们这样就算是恋爱了那个时代的爱情,即使蕴藏无限,也只能是微风细雨。

他很在乎她,又没法确定她的心,就冒充别的追求者写信试探她。她没理睬,他暗暗欢喜。

他拿给她看他写的情诗:为什么你不明说/你的沉默为我/倘我猜的是错/我愿远远走开/不让你有一分难过/假如冬花须入暖房/我宁愿和霜雪在一起。她红着脸看了,不语。他以为她在感动。谁知她说:陈哥,这这不是《小城春秋》里的吗?这个我看过呀。他大窘,只好嘿嘿地笑。

他们的爱情并非没有阻碍,她父亲就是一个。父亲嫌他脾气不好,怕她受气。她从小到大什么都听父亲的,就这件不肯。她单纯却又执拗,认定了他,一辈子就只要他。1971年年底,考验她的时候来了。

他突然被人抓走了。原因是他给人刻印章误用了字,罪状可大可小。他被关在小号里,谁也不知道要关多久。

那也许是他一生中最黑暗的一段日子了,他自暴自弃,以头撞壁,心想这辈子完了。

她在外面又急又乱,他们不许她去见他,身边的人都逼她和他划清界限。每一天,都漫长如年。

她偷偷哭了多次,怕是怕的,担心还是担心,可心里的主意很硬。

她擦干眼泪给他写信,知道那信要经过很多关卡才能到达他手中,所以写得很庄严。只在最后,用了全部的心意,写下短短的一句:我会等你。

说真的,当时她真的不知道要等多久。三年?十年?她做了最坏的打算一辈子?咬着嘴唇,她想,那也得等。

六个月之后,他被放出来,身体虚弱极了,连骑自行车都会摔倒。但他很紧很紧地拉着她的手说:我会好好照顾你,我会让你一辈子幸福。

1972年11月28日,他们登记结婚。1974年,他们的第一个女儿出生时,恰是正月里,大雪封山。他把火生得旺旺的,她肚子开始疼了,他还拼命给她讲孙猴子的故事,一心想把她逗乐。

除了脾气有点儿大,在她眼里,他几乎是完美的。他那么聪明勤快,什么活儿都难不倒他,只要他在家,她就闲着去吧。烧炉子、挖菜窖、砌砖房,蒸花卷、烙饼、炒土豆丝,写对联、画画、修半导体,甚至裁布料、踩缝纫机,他都干得像模像样。冬天来了,他会在院子里凿个晶莹的小冰雕;过年了,他就糊个红彤彤的大灯笼,高高地挂在门前,风一来,灯笼转,上面画的马啊龙啊,也栩栩如生地动起来。

她夸他,他便有点儿骄傲,总说:大傻瓜,你怎么那么笨呢,让我来吧。她不介意被他说笨。笨就笨嘛,你聪明就行了。他一辈子都这么说她,也一辈子这么宠她,宠得她真的笨起来:她四十多岁才学会骑自行车,六十岁的时候才学会换煤气阀。有他在,她什么都不用费心。他去哪都带着她,一前一后的。她从不费心思认路,他属马,她就总说他是老马识途,有他领路,她一万个放心地跟着。路上的风沙雨雪,他挡着,她怯怯地躲在他身后。她的性格始终没大变,老了还带着少女的气质,孩子们都说那是老爸惯的。

其实她也不总是那么弱的。那年冬天,孩子才一岁多,分场抽调他上山伐木。这个抽调其实不大公正,因他平日耿直敢言,得罪了个小队长。那里的冬天多冷啊,零下四十多度,冰天雪地,她不能看着自己的男人受委屈。她抱着孩子,踩着厚厚的雪,深一脚浅一脚地走到场部。见了场长,把孩子往桌上一撂,带着点儿撒泼的劲儿,不走了。场长忙问为什么,她说:我男人不在家,没人生炉子烧炕,我们娘俩快冻死了,今晚就在这儿过了!场长赶紧打电话到分场:喂!你们那儿有个带孩子的女同志,她男人昨天上山的,家里没人烧炕,马上把人叫回来!

他赶回家的时候是夜里,一进屋就抱住了她们。他的怀抱很大,他喜欢把她和孩子一起抱在怀里,紧紧地,用带着雪星儿的胡楂儿扎她们的脸。孩子给扎哭了,她笑了。

这样难忘的拥抱在她的记忆中有无数次。1985年,她带着两个孩子返乡,从最北到最南,几千公里。他在广州火车站等,此前他们已分别六个月了,那可是婚后从没有过的漫长。火车才停,他就心急地沿着车窗去找,一个一个窗口张望。孩子们惊喜地叫爸爸,他快乐地把女儿从窗口抱出来,一个一个地,最后是她,然后站成一圈,他张开大大的怀抱拥她们入怀,紧紧地,久久都不松开。1987年,他从枣阳出差回家,她正带着孩子们在山上扒草,他放下行李就去找老婆孩子。她看着他从山下一路跑上来,脸上都是汗,却是笑着张开大大的怀抱,把她和女儿们拥紧,再拥紧。他们的物质生活一直不大宽裕,但他给她的,是自己所能给的全部。1976年,他患急性肝炎,医院给他开了一盒葡萄糖。那是物资匮乏的年代,糖的甜味是多么稀罕。他舍不得独享,把针剂里的葡萄糖一点一滴地掺进面粉,烙了糖饼给她吃。那点点滴滴的甜味,就像他给她的幸福,也许平淡微小,却点点滴滴渗进了她的生命。

他人生的一大快事就是把赚来的钱交给老婆。他们清贫过、小康过,也困顿过,但无论他赚多赚少,都会一股脑儿交到她手里。她回娘家数日,他帮人择良时进宅,得了五十元的红包。他都舍不得拆封,直到她回来,才笑吟吟地从怀里掏出来说:婆仔,上缴国库!

他开始叫她婆仔,是他们有了孙儿之后。在粤西方言里,这称呼是带点儿怜爱的亲昵。他有时也叫她大傻瓜,她却一直叫他老陈,结婚之后就这么叫。那时他还没老呢,叫着叫着,他真的老了,她也老了。这大半生,他奔波、坎坷、劳苦,结果却不能算得志,至少他这么认为他给她的幸福还不够。

她知道他心里有结。春日里她央求他去兜风,他开着摩托车,她坐在车后座上。郊外的新稻入眼青青,她迎着风大声说:老陈,我很开心,你听到了吗?他点头,她更大声地说:咱们好好过日子,好不好?他微微侧头看她,说:好。

那以后,他似乎真的安下心过清闲的日子了。他打太极、练书法,还在附近的荒地上依山垦了片菜园。她喜欢种菜、种瓜,他就想方设法把那儿变成乐土:破竹扎成篱笆,栽上香蕉、木瓜,沿着山坡凿一溜土梯上去,在半山坡种上玉米。他怕她取水远,就地开了一口小井;怕她有急不便,还搭了个有门有篷的简易洗手间。这是他送给她的礼物,她乐在其中,流连忘返。他常常煮好了饭来叫她:婆仔,吃饭咯!这时她才依依不舍地回家。他天不亮就起床,等她吃了早餐来菜园时,他已给菜园淋了一遍水。清晨的太阳照着,碧绿的菜叶攒着水珠,亮闪闪的。他知道她腰不好,连浇水的活儿也不许她干。

也有吵架的时候。他脾气大,年轻时冲动,吵了架怕她负气出走,总把门锁了等她消气。中年时为了生计他常常要远行,每次都难测归期,舍不得她,又怕别时伤感,所以总在动身之前找楂儿吵架,好像吵狠了几句,心会变得硬些,过后再写信道歉。老来心境平和,近年他们已经很少争吵,但有段时间他的脾气突然变坏,经常无故骂人。她知道他有糖尿病,虽然有时也生气,却并不真的计较。只是她没想过,他无理取闹是因为一种预感远行的时候到了。

他入院,开始以为是肝炎,吃两剂中药就行了,她没当回事,他整天吵着回家。谁知情况急转直下,十天后回家时,他连坐的力气都没有了。医院下了病危通知,医生说没办法了,她还不信。他要回家,她说,我们回家就好了。

她没日没夜地守着他,不停地说许多许多话。她说:老陈,我们的玉米熟了、木瓜黄了,你想不想吃?他点点头。她说:菜地很久没淋水了,怕是都旱了。他虚弱地挤出一句:等我好了淋。她说:老陈,你不会死的对不对?你答应我!他说:我不会死的,你放心。她顿了顿说:我对你好不好?他又点头。她忍住汹涌上来的泪说:下辈子还要不要我做老婆?他笑了,说:要。

之后他就昏迷了,说胡话,认不得人,连她也不认得。却有一晚短暂的清醒,那时她和女儿们都围在他身边。他突然伸出很瘦的手来,挨个地去摸她们的头,反复说:人啊就是天边的远来客。这句算是道别吗?她不肯听,哽咽着追问:你答应我不会死的,你说话要算数。他的手停在她的头上,他笑了说:算数,大傻瓜。

他没能说话算数。

临行前,她用柚子叶给他擦洗身体,怕眼泪落在他身上他会去得不安,她擦一下背转身拭一把泪。她给他刮胡子,手不停地抖,刮破的地方慢慢渗出血珠,她说:对不起了,老陈。

她看着他躺在冰凉的板上,一口气迟迟不肯咽下,就求人给他铺层棉被。主丧的师傅说,人就要去了,用不着了。她哭着喊:他会冷的!

最后那刻她在他身旁,轻声地说:老陈,你去远游吧,放心去吧,什么都不怕哦,我们梦中见,来世还要做夫妻啊!

他那时已经没有知觉了,却从眼角缓缓地、缓缓地流出一滴泪。

2008年11月21日,他走得那么急,差七天就是他们结婚三十六周年纪念日。

他去后的第二天,治丧的亲戚们上楼吃饭,她执意守在灵前,睡意蒙眬中似乎听到他在叫:婆仔,吃饭咯。她猛地醒来,眼前空荡荡的,她痛哭应道:我没有伴儿啊!

入秋以来天一直旱。许多天后,她想起了他们的菜园,强打起精神,她对自己说,明天该淋淋水了,那些菜是老陈种的。

那晚,悄悄地下了场小雨。

早上她来到菜园,推开竹篱笆门,停住了。清晨的太阳照着,碧绿的菜叶攒着水珠,亮闪闪的,跟他在的时候一样。

|

|