新書推薦:

《

开放科学:人工智能时代的呼唤

》

售價:HK$

108.9

《

武器化的知识:国联、自由秩序和软力量的使用

》

售價:HK$

86.9

《

大马士革:刀锋下的玫瑰(方尖碑)

》

售價:HK$

130.9

《

造脸:整形外科的兴起(医学人文丛书)

》

售價:HK$

85.8

《

理由至上

》

售價:HK$

129.8

《

千秋堂丛书003:南渡之君——宋高宗的踌躇与抉择

》

售價:HK$

96.8

《

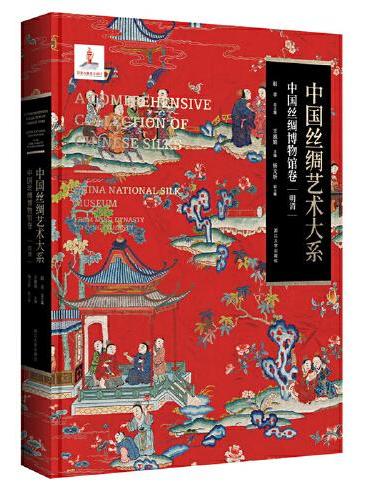

中国丝绸艺术大系·中国丝绸博物馆卷(明清)

》

售價:HK$

1078.0

《

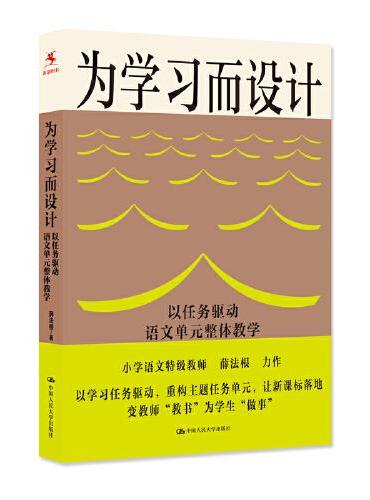

为学习而设计:以任务驱动语文单元整体教学

》

售價:HK$

74.8

|

| 編輯推薦: |

|

《玉米少女:欧茨梦魇故事集》作者欧茨为美国当代重量级作家、有“女福克纳”之称,曾获欧亨利奖、美国国家图书奖、美国国家人文奖章。本故事集是欧茨1996年至2011年十五年梦魇故事精粹,共七部惊悚悬疑中短篇,阴谋精妙,步步玄机,展示美国社会的各阶层图画,直抵人性的幽暗深潭。译文亦相当精彩:知名作家周嘉宁精准呈现了文学大师的语言、笔力。

|

| 內容簡介: |

《玉米少女:欧茨梦魇故事集》收录欧茨写于1996年到2011年的七则可怖故事。一个黄昏,玉米发色的少女从单身母亲家中失踪,她的蝴蝶发卡在孤僻男老师的车位附近被发现,而古怪的女孩又送来白色花束。双胞胎兄弟自母腹开始,彼此竞争嫉恨,直到欺凌者与被欺凌者共同毁灭,化为一座难分你我的“化石像”。整形医生卢卡斯为挽救诊所的经济状况,一再突破职业道德的底线,而今天最后一位顾客艾尔玛的请求是:为她切一个“脑袋上的洞”。……

欧茨以敏锐的洞察与大师的笔法,描写平常人难以遏制的欲望、贪婪、嫉妒、脆弱、恐惧,展现暗藏于生活面目之下的七个人性梦魇。

|

| 關於作者: |

|

乔伊斯·卡罗尔·欧茨(1938—),美国当代著名小说家,美国文学与艺术学院院士,两度进入诺奖最后提名,被誉为“女福克纳”。欧茨素以揭露美国社会的暴力行径和罪恶现象而闻名,其作品在整体上构成了一幅当代美国社会的全景图。自1963年出版首部短篇小说集《北门边》以来,欧茨一直活跃于美国文坛,勤于笔耕,迄今已发表长篇小说四十余部。代表作品有《表姐妹》《他们》《人间乐园》《漆黑的水》《大瀑布》等。

|

| 目錄:

|

玉米少女

贝尔谢巴

没有人知道我的名字

化石像

死亡杯

援手

脑袋上的洞

|

| 內容試閱:

|

没有人知道我的名字

献给艾伦·达特洛

她九岁,是个早熟的孩子。甚至在她看见那只绒毛像呼吸一样轻盈的灰猫之前,她就知道有危险,那只猫有双金褐色的眼睛,蹲在深红色的牡丹花丛外面,镇定自若地注视着她。

这是个夏天。他们说这是宝宝的第一个夏天。在阿迪伦达克山脉圣克劳德湖旁的避暑别墅里,那儿有深色鹅卵石和大散石搭起来的火炉,宽大的二楼露台,踩上去如同飘浮在空中,没有任何支撑。圣克劳德湖畔邻居们的房子都隐没在树丛里,几乎看不见,她喜欢这样。幽灵房子和它们的住户。有时候能听到说话声,或者录音机里的音乐,以及清晨从湖畔传来的狗吠,但猫没有声音——这是它们的特别之处。她第一次见到这只轻盈的灰猫,吃惊得没跟它(原文中,灰猫的代词有时为“it”,有时为“he”,中文对应译为“它”和“他”。)打招呼,猫看着她,她也看着猫,她觉得猫仿佛认出了她,反正不管怎么说,它动着嘴巴,像是在无声地说话——不是愚蠢卡通片里面的“喵”,而是在说人类的词语。但是过了一会儿,猫就消失了,她独自站在露台上,像是被吸了一口气一样怅然若失,这时候妈咪抱着宝宝走出来,她的肩膀上搭着块漂亮的棒棒糖图案毛巾,防止宝宝流口水,起初她没有听到妈咪对她说什么,她正在努力聆听其他声音。妈咪又重复了一遍:“杰西卡——看看谁来了?”

杰西卡。那只轻盈的灰猫说的就是这个词语,这个名字。

他们回到城里的家,他们位于普洛斯帕克特大街上的房子呈现在面前,如同光鲜的广告图案。房子很大,砖石结构,草坪也很大,悉心照料,并且一览无遗,绝不像圣克劳德湖那么隐秘。他们的邻居知道他们的名字,总是跟杰西卡打招呼,即便他们看得出来她没看他们,心里想着我看不见任何人,他们也看不见我,但是总会有人打扰,后院也连在一起,只用花坛和树篱隔开,可以一眼望进去。杰西卡喜欢曾经属于祖母的避暑别墅,她死后把避暑别墅留给了他们,尽管她自己也不是很确定这屋子到底是真实的,或者仅仅是她想象出来的。有时候她分不清什么是真实,什么是梦境,它们是否一致,还是总有区别。分清这些很重要,因为如果搞混了,妈妈可能会注意到,质问她,有一次爸爸还忍不住当众嘲笑了她,她这个害羞的孩子突然变得活泼起来,正兴奋地说可以把房顶掀起来,然后把云朵当成梯子从那儿爬出去。爸爸打断了她说,不,不是这样的,杰西宝贝,这只是一个梦,他嘲笑着她眼神里沮丧的神情,于是她沉默了,像是被他扇了一巴掌,跑出房间去躲了起来。用牙齿咬着大拇指惩罚自己。

过了一会儿,爸爸来找她,蹲在她面前直视着她的眼睛说,很抱歉他嘲笑了她,他希望她不要生爸爸的气,她实在是太可爱,她的眼睛太蓝,她能原谅爸爸吗?她点点头说,好的,她的眼睛里满是受伤和愤怒的泪水,她在心里大叫,不能!不能!不能!但是爸爸没有听到,像往常一样吻了她。

这是很久以前了。那会儿她还在上学前班呢。她自己也还是个宝宝,那么傻。怪不得他们要嘲笑她。

有一段时间,她非常担心他们今年夏天可能不会开车去圣克劳德湖了。

单单是圣克劳德湖这个名字就很飘逸。云朵倒映在湖里,在湖面的涟漪里穿行。打开纽约州的地图,圣克劳德湖在阿迪伦达克的上方,爸爸沿着蜿蜒曲折的道路,开过一个个山麓和山丘。她觉得旅途很带劲,再没有如此新奇、如此奇妙的感觉了。

我们会去湖边吗?杰西卡不敢问爸爸妈妈,因为这个问题清晰地表达了她自己不承认的恐惧。她还非常害怕避暑别墅根本不是真实的,只是杰西卡的梦境,因为她太渴望它了。

回溯到春天,宝宝出生前。她只有五英镑十一盎司重。回溯到她听见他们屡屡在电话里跟亲友们讨论“剖腹产”。“剖腹产”——她看到飘浮的几何图形,八角形、六边形,就像在爸爸的一本建筑杂志里看到的,而宝宝就在一个图形里面,必须被锯出来。杰西卡知道那是把特殊的锯子,是外科医生的工具。妈咪想要“顺产”,但是必须“剖腹产”,这都是宝宝不好,但没有人说出来。应该有人讨厌宝宝,生气,厌恶,因为这些日子以来,杰西卡很乖,而宝宝则很坏。但是仿佛没有人知道,没人在乎。我们今年会去湖边吗?你们还爱我吗?——杰西卡不敢问,她害怕知道答案。

就是这一年,妈咪的肚子膨胀起来的这一年,杰西卡明白了很多她根本不知道自己怎么会明白的事情。别人越不告诉她,她明白的越多。她是个严肃娇小的孩子,有着珍珠蓝的眼睛和像瓷娃娃一样精致的鹅蛋脸,她不顾大人的指责喜欢咬拇指指甲,直到咬出血,如果她觉得自己被冷落,甚至还会吮吸拇指,但最重要的是她有办法让自己隐形,有时候看到和听到的比别人告诉她的更多。那年冬天妈咪的状态不太好,她的眼睛底下有黑眼圈,她漂亮的栗色头发随便扎在耳朵后面,爬个楼梯,或者只是穿过房间,都会让她气喘吁吁。她的腰部以上依然是妈咪,但是杰西卡不喜欢看她的腰部以下,那是即将出生的宝宝,即将出生的妹妹,那玩意儿在她身体里怪异地膨胀,她的肚子简直要爆炸了。有时候妈咪正在给杰西卡念故事,或者帮她洗澡,突然就一阵疼痛,宝宝踢得太厉害了,连杰西卡都能感觉到,温暖的气色从妈咪的脸上消失,滚烫的泪水盈满她的眼眶。妈咪匆促地亲亲杰西卡就走开了。如果爸爸在家的话,她会用一种特殊的声音呼唤他,表明她还在努力保持平静。爸爸会说,亲爱的,没事,会好的,我肯定你会好的,帮妈咪在舒服的地方坐下来,或者举着腿躺下来;或者扶着她像个老妇人一样慢慢走去卫生间。这就是妈咪为什么笑得那么厉害,上气不接下气,又突然开始哭。该死的荷尔蒙!她大笑。我太老了!我们等了太久!我都快四十岁了!上帝帮帮我,我太想要这个孩子了!爸爸就稍带指责地宽慰她,他已经习惯抚慰情绪化的妈咪。嘘!你在说什么傻话呀?你想要吓着杰西吗,你想要吓着我吗?尽管杰西卡可能已经在自己房间的床上睡着了,她还是会听到,会知晓,到了早上她回忆起来,真实的东西又宛如梦境,梦境的神秘力量给与你他人根本不知道你拥有的知识。

但是宝宝出生了,起名为:____。杰西卡悄声低语,而在她内心,这个名字她从来不念。

宝宝是在医院出生的,按计划剖腹产。杰西卡被接去看望妈咪和宝宝____她吃惊地看到她俩挨得那么近,妈咪看起来既疲惫又高兴,还有那个曾经鼓胀在妈咪肚子里丑陋的玩意儿,即便爸爸把她抱在膝盖上坐在妈咪的床边,痛苦还是有如电击一样——飞快地穿过杰西卡的身体,不留痕迹。杰西,宝贝——看谁在这儿?你的妹妹____她很漂亮,不是吗?看看她的小脚趾,她的眼睛,看看她的头发,跟你的颜色一样,她很漂亮吧?杰西卡的眼睛只眨了一两下,她用干燥的嘴唇讲话,在他们想要她回答的时候回答,就像是在学校里被突然叫起来回答问题,她的思绪明明像破镜子一样碎裂,但并没有表现出来,她有这个能力,你必须告诉大人们他们想要听到的,这样他们才会爱你。

宝宝出生了,所有的害怕都是无中生有。他们高兴地把宝宝带回普洛斯帕克特大街的家,那儿已经被鲜花淹没了,他们重新粉刷了一间婴儿房,专门为她装修的。八个星期以后,宝宝被开车带去了圣克劳德湖,因为妈咪已经足够强壮了,宝宝也已经重得让儿科医生刮目相看,她可以聚焦眼神,会微笑,或者看起来像是微笑,听到大人们不知疲倦地呼唤她的名字____!____!____!就目瞪口呆地张着没有牙齿的小嘴。每个人都喜欢宝宝,连她的大便都喜欢。每个人都惊异地看着宝宝,她只需要眨眼,流口水,发出咯咯的声音,红着脸在尿布里咕噜咕噜蠕动肠子,或者在装着电池的婴儿摇篮里像被催眠一样突然睡着——她是不是很漂亮!她是不是很可爱!他们不断问杰西卡,有个妹妹是不是很开心?杰西卡知道她必须回答,微笑着回答,她迅速害羞地微笑,点点头。每个人都送礼物给宝宝,就像他们曾经送礼物给杰西卡一样。(但是杰西卡偷听到妈咪对一个女性朋友说,给宝宝的礼物要比给杰西卡的多得多。妈咪对她的朋友坦白说,实在是太多了,她有种罪恶感,现在他们更富裕了,不像杰西卡出生那会儿节省度日,几乎有三百件礼物!——她写感谢卡得写整整一年。)

杰西卡以为到了圣克劳德湖事情会不一样。

到了圣克劳德湖宝宝就不那么重要了。

但是她错了:她立刻知道她错了,想到这儿来或许是一个错误。因为这幢又大又旧的避暑别墅从未如此忙碌。从未如此吵闹。

宝宝有时候会犯疝气,整个晚上一直哭一直哭一直哭。一些特别的房间被宝宝占据了,很快就全是她的味道,像是底楼漂亮的阳光房,透过格子窗户可以俯瞰整个湖面。有时候还有二楼的露台,松雀和无精打采的小鸟在那儿绕着树木打转,发出甜美的叫声——也被宝宝占据了。白色柳条的摇篮是祖传的,粉白相间的丝带从柳条间穿出来,蕾丝薄纱有时候垂落下来不让宝宝娇嫩的脸晒到太阳;更换台上堆满了用过的尿布;婴儿毯,婴儿袜,婴儿裤,婴儿睡衣,婴儿奶嘴,婴儿拨浪鼓,风铃,填充玩具——到处都是。因为宝宝的缘故,圣克劳德湖比过去多了更多访客,包括杰西卡从没见过的远房阿姨叔叔和堂表兄妹;他们总是问杰西卡,有了个漂亮的妹妹是不是很开心?杰西卡讨厌这些访客胜过城里的那些,因为他们侵扰了这座特殊的房子,杰西卡以为这幢房子会一直保持过去的样子,在有宝宝之前,或者有任何有关宝宝的念头之前的样子。然而即便是在这儿,宝宝依然是所有欢乐的焦点,所有注意力的中心。仿佛宝宝蓝色的眼睛里放出射线,除了杰西卡其他人都看得到。

(或者他们是在假装吗?——这些大人们满口胡话,但是又不敢问他们。因为这样的话,他们就会知道你知道。他们就不会再爱你。)

杰西卡本来想要把这个秘密告诉那只绒毛像呼吸一样轻盈的

灰猫,但是她从猫平静坦然的注视中看到他已经知道了。他比杰西卡知道得更多,因为他比杰西卡年纪大,早在杰西卡出生以前,他就已经在圣克劳德湖了。她以为他是邻居家的猫,但他其实是只野猫,不属于任何人——我就是我,没有人知道我的名字。但他吃得很好,因为他是位猎手。他金褐色的眼睛能在黑暗中看到人类看不到的东西。他轻盈的灰毛里明显夹杂着几缕白毛,很漂亮,他有干净的白色颈毛、白色爪子和尾巴尖。他的毛发很长,有一部分波斯血统,毛比杰西卡见过的任何一只猫都要更厚更密。你能看得出他的肩膀和大腿肌肉结实,他的行为当然不可预测——这一秒他还正要走向杰西卡摊开的手,从她的手里取一片早餐培根,像她恳求的那样让她抚摸他,“猫咪—猫咪—猫咪!哦猫咪——”下一秒他就消失在了牡丹丛后面的灌木丛里,仿佛他从来没有出现过。微弱的一击,消失无踪。

她用牙齿咬拇指直到咬出血来惩罚自己。因为她是个傻孩子,又丑又蠢没人要的孩子,就连轻盈的灰猫都看不起她。

有一个星期爸爸要在城里从周一待到周四,他打电话来跟妈咪说话并哄宝宝时,杰西卡跑开躲了起来。之后妈咪责备了她:“你跑到哪儿去了?——爸爸想跟你说话。”杰西卡失望地瞪圆了眼睛说:“妈咪,我一直都在这儿。”然后大哭起来。

轻盈的灰猫跳起来抓蜻蜓,在半空中吞了它。

轻盈的灰猫跳起来抓松雀,用牙齿撕扯它的羽毛,在一小片空地边狼吞虎咽地吃了它。

轻盈的灰猫从松树枝上跳下来,落在露台的栏杆上,竖起尾巴沿着栏杆朝宝宝睡觉的摇篮走去。妈咪在哪儿?

我就是我,没有人知道我的名字。

杰西卡在房间里散发着凉爽松树味的黑暗中醒来,起初她没认出来这是在哪儿,有什么东西扫过她的脸,她的嘴唇和鼻子发痒,她的心脏害怕得猛跳——但是怕什么,怕威胁要吸走她的气息让她透不过气来的东西,她不知道它是什么,也不知道它是谁。

它蹲在她的胸口。很重,毛茸茸暖烘烘。它平静的眼睛发着金光。亲亲?亲亲—亲亲?亲亲—亲亲?宝宝?——但是她不是宝宝。绝对不是!

七月,深红色的牡丹谢了,也没那么多客人了。宝宝发了整日整夜的烧,宝宝不知怎么的(怎么?晚上?)用她自己小小的指甲抓伤了左眼下方,妈咪非常沮丧,努力遏止自己想要开车九十公里送宝宝去普拉西德湖看儿科医生的念头。爸爸亲了亲妈咪和宝宝,责备妈咪太焦虑了,看在上帝的分上亲爱的,控制你自己的情绪,这没什么,你知道这没什么大不了的,我们已经经历过一次了,不是吗?——妈咪努力用平静的声音说,是的,但是每个孩子都不一样,我也不一样了,比起杰西来我更爱____,上帝啊,我竟然这么想。爸爸叹气说,我觉得我也是,可能是因为我们现在更成熟了,我们知道生活充满了不确定性,我们知道我们不会照着过去的样子生活,十年前我们还很年轻,声音穿过层层厚墙——夜晚湖面上的避暑别墅里,声音听得比在城市里更清晰——杰西卡吮着大拇指,聆听;那些她没有听到的,她就幻想。

这就是黑夜的力量,轻盈的灰猫逼近他的猎物,你能梦见真实——它是真实的,因为你梦见了它。

自从妈咪去年冬天身体开始感觉不适,宝宝把她的肚子撑大以来,杰西卡就明白有危险。这就是为什么妈咪走路小心翼翼,这就是为什么妈咪不再喝酒,包括她最爱在晚餐时喝的白葡萄酒,这就是为什么来家里的客人,即便是大家最喜欢的老烟枪艾尔比叔叔也不能在房子里抽烟。再也不能了!就算是夏天也有寒流的危险——宝宝很容易呼吸道感染,哪怕她现在体重已经翻倍了都不止。如果哪个亲友热情地想要抱抱宝宝也很危险,他们不知道如何稳住宝宝的头和脖子,那儿很容易受伤。(过了十二个星期,杰西卡还没有抱宝宝。她很害羞,她很害怕。不用了,谢谢你,妈咪。她轻声说。甚至没有挨在妈咪身边,那样她们三个人就能在雨天舒服地拥坐在火炉前面,也不要妈咪教杰西卡手怎么放——不用了,谢谢你,妈咪。)只要妈咪吃了一点点对宝宝不好的食物,比如生菜,宝宝在吮吸妈咪的奶水后就焦躁不安,整晚哭个不停。然而没人对宝宝发火。

所有人却都对杰西卡发火,有一天吃晚饭的时候,宝宝睡在妈咪身边的摇篮里,喘气,乱踢,哭叫,杰西卡突然把食物吐在盘子里,双手捂住耳朵从餐厅跑了出去,妈咪和爸爸还有所有来度周末的客人都看着她。

爸爸叫道:“杰西——回来——”

妈咪呛疼了,叫道:“杰西卡!——你这样太没礼貌了——”

这天晚上轻盈的灰猫爬上了她的窗台,眼睛在阴影里闪闪发光。她一动不动地躺在床上害怕地想,不要吸走我的气息!不要!过了很久,她听到轻轻的嘶哑的喉音,昏昏欲睡,抚慰人心,是轻盈的灰猫在发出咕噜咕噜声。她知道自己安全了,她知道她可以睡过去。于是她睡着了。

早晨她被妈咪的尖叫声惊醒。她越叫越响,声音高得像是在攀爬一面墙。醒来后,杰西卡发现原来是紧挨着窗户外面的松树林里聚居着的松鸦的叫声,如果有什么东西惊扰了它们,它们就尖叫着拍打着翅膀快速俯冲保护自己和孩子。

轻盈的灰猫快步走过房子后面,尾巴僵直地竖着,头昂得高高的,一只蓝色羽毛的鸟在他强壮的下颚间挣扎。

这么长时间以来有一件事情杰西卡从来没有想过。一想到她的胃就翻腾难受,嘴里涌上来浓烈滚烫的胆汁,所以她从来没有想过。

她也看见妈咪的宽松衬衫和上衣里的乳房。乳房里盛满温暖的乳汁,涨得像只气球。这叫喂奶,但是杰西卡不这么想。这是妈咪绝不能离开宝宝超过一个小时的理由——事实上,妈咪太爱宝宝了,她绝不能离开她超过几分钟。当宝宝开始焦躁和哭泣,妈咪就带着高兴自豪的表情温柔地抱着宝宝去婴儿房,在身后关上门。杰西卡跑出屋子,用拳头揉紧闭的眼睛,她跑得跌跌撞撞,觉得羞辱万分。我从没这么干过。我从来不是宝宝。

然而杰西卡又知道了另外一件事。她坚信是轻盈的灰猫耍了花招,透露给她这个秘密智慧。有一天她突然在观察中发现,即便在妈咪敏锐的注视下,她依然能够睁大眼睛“看着”宝宝,却其实并没有“看到”宝宝——不管宝宝是在她的摇篮里、手推车里、婴儿床里,或者在妈咪爸爸的怀抱里,那儿什么都没有。

就好像她能够平静地听到宝宝的名字____如果有人要求,她也能够说出这个名字,但是在她内心深处她却不承认。

她知道宝宝很快就会走。奶奶是爸爸的妈妈,她曾经是圣克劳德湖避暑别墅的主人,杰西卡很爱这个老妇人,当她生病住院的时候,杰西卡紧张害羞地待在她身边,有一回从奶奶干瘪的身体上闻到了甜橙的味道。有时候她眯起眼睛注视着奶奶,奶奶渐渐模糊成一个影子,过了一会儿就不见了。她那会儿还是个小女孩,四岁。她在妈咪的耳边低语:“奶奶去哪里了?”妈咪叫她安静点,安静点,妈咪听到这个问题好像很难过,于是杰西卡知道不能再问了,也不能问爸爸。她不知道自己是否害怕奶奶留下的空白,还是应该不安地假装病床上还有东西,任何与她有关的东西。

现在轻盈的灰猫每晚都跳到她开着窗的窗台上。他用白色的爪子用力推开窗走进来,黄褐色的眼睛像硬币一样闪烁,喉咙里的喵喵声像人类的质疑,嘲弄——谁?你是谁?他从喉咙里发出低沉的咕噜咕噜声,无声地跳到杰西卡的床脚边,快步向前,杰西卡吃惊地看着他,摸摸他的嘴——他的嘴热烘烘的,沾着刚刚在树林里扑杀后吞咽掉的猎物的血迹——蹭到了她的脸上!我就是我,没有人知道我的名字。轻盈的灰猫跳在她身上,重重地压住她的胸口。她试图甩开他,但是不行。她试图尖叫,却无助地大笑——僵硬的胡子弄得她直发痒。“妈咪!爸爸——”她试图呼吸尖叫,但是做不到,巨大的猫把嘴压在她的嘴上,吮吸她的气息。

我就是我,没有人知道我的名字,没有人能阻止我。

这是山区一个天空晴朗的凉爽早晨。七点二十分,圣克劳德湖清澈安静,没有游船,没有游泳的人,他们从厨房门口呼唤她的时候,她光脚穿着T恤和短裤站在码头旁边,一开始她没有听到,然后她慢慢地转过身来回到屋子里,他们看到她脸上奇怪痛苦的表情,问她是不是身体不舒服?——是不是哪里不对劲?那双珍珠蓝色的透明眼睛看起来不像是一个孩子的眼睛。她眼睛底下的皮肤有轻微的淤青。胳膊里怀抱着宝宝的妈咪艰难地俯下身来,把杰西卡额前没有梳理过的头发撩开,她的额头光洁冰凉。爸爸一边煮咖啡一边皱着眉头笑着问她是不是又做噩梦了?——她小时候做噩梦时,就会跟妈咪爸爸一起睡,在大床上睡在他们中间感觉很安全。但是她小心翼翼地告诉他们没有,她没有不舒服,她很好。她就是醒得太早了。爸爸问她半夜宝宝的哭声有没有吵到她,她说没有,她没有听到任何哭声,爸爸又说如果她做了噩梦,要告诉他们,她用严肃谨慎的口吻说:“就算我做了梦,我也不记得了。”她笑了笑,既不对着爸爸,也不对着妈妈,脸上闪过一丝蔑视。“我已经长大了。”

妈咪说:“长得再大也会做噩梦啊,宝贝。”妈咪悲伤地笑笑,靠过来亲了亲杰西卡的脸蛋,但是宝宝已经又在闹腾了,杰西卡挣脱出来。她不会被妈妈或者爸爸的哄骗打动。再也不会了。

当事情发生时,就这样发生了。

妈咪在二楼露台晒着太阳与女朋友打手机,周围弥漫着松针的香气和松雀甜美轻快的叫声,宝宝刚刚喂过奶,睡在祖传的摇篮里,系在上面的缎带飘来飘去,杰西卡这天下午焦躁不安,她靠在栏杆上用爸爸的双筒望远镜眺望镜子般的湖面——远处湖畔用肉眼看到的小光斑现在变成了小小的人影——其实是房子边缘河湾里的野鸭——她看到有什么东西在牡丹花丛旁的杂草和灌木间挪动。妈咪嘀咕着:“哦,他妈的!——信号断了!”她告诉杰西卡她要去楼下用另外一个电话继续通话,她只去几分钟,所以杰西卡能不能帮忙看一下宝宝?杰西卡耸耸肩说那当然,妈咪赤脚穿了件宽松的夏衫,领口都湿了,这刺痛了杰西卡的眼睛,她瞥了一眼宝宝的摇篮,见宝宝睡得很沉,便匆匆下楼去了,杰西卡扭头继续看望远镜,望远镜很重,她的手腕举得有点疼,不得不放在栏杆上。她正做梦般地数着湖上的船,在她视线范围内有五艘,她有点生气,现在已经过了七月四日,爸爸保证过他会把船修好,带她出去,过去所有的夏天,每到这个时候爸爸都已经带她航行了,尽管他说他并不是开船好手,他需要完美的天气,今天一整天天气都很完美——暖和,芬芳,有一点微风,却不是很大——但是爸爸今天在城里上班,明天晚上之前不会回来——杰西卡沉思着,郁闷地咬着手指,心想现在有宝宝了,妈咪可能不管怎么说都不会跟他们上船了,一切都变了。再也回不到过去。杰西卡看见一只鸟轻快地掠过松树枝桠,一块模糊的灰影像水汽一样从她的视线里跳过,是一只鸟吗?还是一只猫头鹰?她努力在被离奇放大了的松树枝桠间搜寻,每根树枝,每根松针,每只昆虫都被放大了,仿佛近在眼前,接着她听到一声奇怪紧张的动静,咕噜声,喘气声,树枝有节奏的喀嚓声,她吃惊地转过身去,在她身后不到三码的地方,那只轻盈的灰猫在摇篮里,弓着背站在宝宝的胸口,把它的嘴压在宝宝的嘴上……

摇篮在猫的重量和他脚爪粗暴的蹂躏下摇晃。杰西卡轻声说:

“不要!——哦,不要——”望远镜从她的指尖滑落。这仿佛是一个梦,她的手脚都瘫痪了。这只巨大的猫眼神尖利,轻盈的灰毛像乳草丝绸一样闪亮,末端点缀着白毛的尾巴直立着,当他用力吮吸宝宝的嘴巴时,完全没有留意到她,他揉捏践踏着努力求生的小猎物,你绝对想不到三个月大的婴儿竟能如此挣扎,挥舞着细小的胳膊和腿,脸憋得通红,但是轻盈的猫更强壮,强壮很多,不达目标绝不罢休——他要吸走宝宝的气息,让她透不过气来,用嘴闷死她。

杰西卡很长一段时间无法挪动身体——这是她之后坦白的时候说的。等她跑到摇篮边,挥手把猫驱走时,宝宝已经停止挣扎,她的脸依然涨得通红,但很快地就失去了血色,像一只蜡娃娃,她圆圆的蓝眼睛愤怒地盈着泪水,失去了焦点,空空地望过杰西卡的头顶。

杰西卡尖叫起来:“妈咪!”

她抓住妹妹小小的肩膀,想要把她晃醒,这是杰西卡第一次真正触碰宝宝,她那么爱她,但是宝宝已经死了——太迟了。她哭喊,尖叫:“妈咪!妈咪!妈咪!”

妈咪发现杰西卡的时候是这样的——她靠在摇篮边,像摇晃一只破娃娃一样摇晃着死去的婴儿。爸爸的双筒望远镜躺在露台地板上她的脚边,两个镜头都碎了。

|

|