新書推薦:

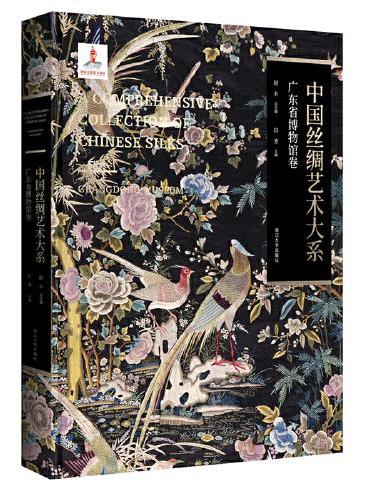

《

中国丝绸艺术大系·广东省博物馆卷

》

售價:HK$

1078.0

《

海外中国研究·中国乐书:从战国到北宋

》

售價:HK$

162.8

《

明代赋役与白银——梁方仲著作集

》

售價:HK$

79.2

《

量子纠缠

》

售價:HK$

63.8

《

中国心法:用传统智慧解答人生关键问题

》

售價:HK$

97.9

《

舆论(普利策奖得主、“现代新闻学之父”沃尔特·李普曼传播学经典)

》

售價:HK$

74.8

《

拥抱真实自我:内在小孩的探索和疗愈

》

售價:HK$

64.9

《

黑暗王后:缔造中世纪世界的血腥竞争

》

售價:HK$

129.8

|

| 編輯推薦: |

柯南道尔产权会官方特别认可

全景展现福尔摩斯的青少年时代

故事情节巧妙,颇具原著风范,脉络清晰、极具说服力又精彩刺激。

——柯南道尔产权会

《少年福尔摩斯》系列带你领略

大侦探福尔摩斯如何从零开始学

逻辑推理、探案知识、智能谋略

解密大侦探福尔摩斯:

福尔摩斯演绎推理法启蒙自何人?

福尔摩斯的思维殿堂*初是什么模样?

侦缉队贝克街小分队的原型是谁?

福尔摩斯何时何地开始拉小提琴?

福尔摩斯高超的化装技巧从何处习得?

|

| 內容簡介: |

如果你想打猎,就得全面了解一切跟猎物有关的知识。你得知道猎物的习性,还得知道,那些习性是如何随着当地环境和条件的变化而改变的。……你得了解你的猎物,猜到他们要去哪里,这样,你才能布下诱饵。

一名病入膏肓的死者,一柄滴血的尖刀和一段残缺的记忆,合力将一桩凶杀案嫁祸给了福尔摩斯的哥哥并将其送进牢狱。要想替哥哥洗清罪名,福尔摩斯不能指望伦敦的警察大老爷,他得自己去寻找证据。

从一张假名片开始,福尔摩斯不得不从伦敦街头奔往遥远的俄国。毫无疑问,哥哥被嫁祸只是一场跨国阴谋的开始,“猎物”为何会改变习性?幕后主使的真正目的何在?福尔摩斯必须亲自深入虎穴一探究竟……

|

| 關於作者: |

安德鲁莱恩,英国青少年畅销书作家。莱恩不仅是大侦探福尔摩斯的骨灰级粉丝,拥有海量相关藏书,还是研读福尔摩斯一系列相关作品的专家,同时,莱恩还是唯一获得柯南道尔产权会授权,创作福尔摩斯青少年小说的作家。

莱恩的代表作还有《失落的世界》(Lost Worlds)等。

|

| 內容試閱:

|

当天下午,夏洛克策马前往法纳姆镇。天正下着小雨,路上积了些水。他把衣领竖起来,又往里塞了塞,但是无论怎么做,雨水还是顺着后脖颈儿往里钻。他骑的是他之前从莫佩尔蒂男爵手中“解救”出来的那匹马。他一直没给它起名——或许他并没这个打算。

他无法理解,人为什么要给动物起名字?动物才不在乎它们有没有名字、编号之类的,这些名号蕴含的同情、平等之意本来就是不该存在的。动物就是动物,人就是人。

马蹄溅起水花,朝着法纳姆镇奔去。夏洛克不由得琢磨起宠物和动物之间古怪的差异来。如果人能吃牛肉,那为何不能吃马肉?不能吃马肉似乎并没有合乎逻辑的理由——据他所知,马肉既无毒,也无害。再者,如果猫和狗不能位列人类的菜单,那为何兔子可以下锅炖汤?这根本就是没道理的嘛。好像从前有人随手在动物界画了一条线,然后说:“好了,线这边的动物你可以随意享用,不过线那边的动物呢,你得带它们出去遛弯儿,抚摩它们,照顾它们,还得在它们死后好好安葬。”

雨水千方百计地寻找着空隙往他衣服里钻,他却好奇起来:别的国家是否也有这么不合逻辑的条条框框呢?有没有哪些国家的人吃马肉和狗肉,却把牛奉若神明?如果有,说明一切区分只不过是人的主观选择,是有意为之,但如果所有的国家都有同样的区分,那就说明人性之中存在着某些共性,能让人们一致认为牛是食物,而马是朋友。

他下意识地拍了拍马的脖子。有朝一日,他会把它吃了吗?明明知道几小时前它还是自己的坐骑,他能坐下来享用拿它做的汁肥肉厚的肉排吗?从逻辑上讲,未尝不可,不过细细一想,他觉得有些反胃。如果他快饿死了,也许会。如果他俩被困在暴风雪里,而他要想活命的唯一选择是牺牲这匹马,他也许会用它果腹。那样还情有可原。

马嗒嗒地穿过法纳姆郊外的时候,夏洛克突然产生了一个念头。如果,从生存的原则上讲,他可以吃掉这匹马,那为什么不可以吃掉他的朋友?要是被暴风雪困住的是他和马蒂……

这一闪念让他感觉恶心,他赶紧把它掐灭,不过还有个疑惑在他脑海中挥之不去。从逻辑上讲,从昆虫到人类,智力和整体进化水平存在着递增的关系。毋庸置疑,鱼和青蛙更接近于昆虫,猫和狗则与人类更为接近。这不正是查尔斯·达尔文先生近来在他的著作《物种起源》中写的吗?几周前,他曾听谢林福德伯父在餐桌上指责过这本书。根据达尔文的观点,人类不过是动物的一种,没有什么特别之处,也没有上帝赐予的天赋。但是,如果抛开宗教不论,如果能接受人类不过是一种可以制造工具、可以交谈的动物这种说法,那为什么人不能像吃掉牛一样,去吃人呢?

问题太多,逻辑似乎什么忙都帮不上。逻辑告诉他,如果这个行得通,那个也就行得通,不过直觉告诉他两者存在区别。凡事都得有个度。问题是,他不知道这个度从而何来,而他又该如何去把握。

这一切全都是因为他没给这匹马起名字。

“我就叫你‘费城’①好了。”他喃喃道,又拍了拍马脖子。

他笑了。作为一个名字,这里面可有不少故事。弗吉尼亚——克罗先生的女儿——给她的马儿起名叫“桑迪亚”,那是美国一座山脉的名字。那他就用个美国城市的名字给自己的马命名好了。几个月前,马蒂被杜克·巴尔塔萨的手下绑架之后,他、弗吉尼亚和马蒂曾被困在一列火车上,那列火车就隶属于宾夕法尼亚铁路公司的费城线。费城这个名字会时刻提醒他,他们有过那么一段难忘的经历。“费城”的“费”字和“菲”字谐音,“菲菲”当作小母马的小名正合适,听起来也很有趣。真是个完美的名字。

“你的名字就叫‘费城’。”他说。马发出一声长长的嘶鸣,似乎听懂了,并且完全赞同。当然,马的心思也许只是他的想象而已。

他们来到城镇中心,夏洛克把马“费城”拴在粮店边上,沿着砖廊下的道路步行去找马蒂。现在,他已对马蒂的“习性”了如指掌了——无论白天黑夜,他都知道在哪儿能找到马蒂。这个孩子的生活似乎已经步入了正轨。他不再驾着窄船四处漂泊,寻找新的城镇、新的活路,而是在法纳姆安顿下来,至少目前暂时如此。夏洛克暗自希望马蒂这样做是因为他,因为他们俩的友谊。他喜欢马蒂,如果马蒂离开这里的话,他会很想念马蒂的。

马蒂正坐在河边,貌似在那里出神,不过夏洛克知道他是在等着驳船过来。驳船通常会载着运鱼的箱子靠岸,那些鱼都会摆在碎冰上。马蒂发现,箱子被丢下船的时候如果有损坏,那他就可以顺手偷上一两条鱼,然后在别人察觉之前溜之大吉。夏洛克有时会想,马蒂可能会隔三岔五地做点儿手脚,让搬运工扛着的箱子“不巧”掉到地上。不过他从没问过马蒂——他最好不要知道。

“嗨,”马蒂说,“我正琢磨你会不会来呢。”

“我明天要去伦敦。”夏洛克回应道。他本想先寒暄几句,问问马蒂最近都去过哪里,做过什么事,不过他到底还是没忍住。他真的不擅长聊天。“我得去车站买票了。”他说。

“祝你好运喽。”马蒂咕哝了一句。

“你也可以去啊。”夏洛克谨慎地说,他不确定迈克罗夫特是否愿意再邀请个人。

“去车站?谢了,车站我已经见识过了。”

“去伦敦!”夏洛克无奈地说。

“到了伦敦,你可不会再带我回来了。”马蒂摇着脑袋说,“上次的事我还记着呢。你和金妮被那个莫佩尔蒂男爵抓走以后,我不得不和她父亲一起回法纳姆。他居然想教我识字!”他委屈得提高了嗓门儿:

“我告诉他,我根本不想念书,可是他一直跟我唠叨‘a 字一般在e 前,除非放在c 后边’之类的话。后来我们坐船到法国找你们俩,他一路上都在教我,没完没了。”

“我觉得他只是喜欢好为人师而已。”夏洛克说,“谁让你是他唯一的听众呢?”

“嗯,这种错我可不会再犯了。”

“你见过弗吉尼亚吗?”夏洛克问。

“好多天没见了。”

“想去找她吗?”

马蒂摇了摇头,眼睛依然盯着运河:“不想,我宁愿吃点儿东西。”

“我可以给你买个猪肉派。”夏洛克试探道。

马蒂仿佛有点儿动心,但他最后摇了摇头。“你又不会总在。”他说,“我可不能指望别人给我弄吃的。我得自己来,看家本领不能丢。我得保证自己顺手拿个花椰菜、蹄髈什么的不被人发现。”

“没关系的。”夏洛克轻声说,“这不是施舍,这是友情。”

“感觉就是在施舍,”马蒂咕哝道,“我不需要施舍,永远不要。”

夏洛克点了点头。“我明白了。”他朝周围看了看,“我要去车站了。那么,一会儿再见?”

“那得看我什么时候吃上午饭。”马蒂一脸沮丧地说。

夏洛克走开了,不知道自己现在到底要去哪儿。他有些着急。他想今天就顺路去伦敦,但他知道自己得等到明天才能动身,迈克罗夫特已经说得很明白了。

他在商业大街上溜达了一会儿。路过几家小酒馆,虽说现在正午刚过,可酒馆的生意已然开始红火起来了;他走过几家面包店,撒着果仁的辫子面包正高高地堆在橱窗里;他然后又先后走过果蔬店、五金店、种子店和既有粗布麻衣又有奇装异服的服装店。他在人群当中挤来挤去,街上大都是当地人,有人买,有人卖,还有人站在那里闲聊。

“夏洛克!”有人叫他。

他惊讶地转过身来。街对面有个瘦瘦高高,披着一头黑色长发的男子正笑眯眯地看着他。他一开始并没有认出这个人。或者说,他知道这个人,但是想不起是在哪里认识的。他用克罗先生教他的方法打量着这人的穿着和双手,寻找可以揭示其职业的蛛丝马迹,但是,除了这人灯芯绒上衣左肩上的一小块磨损和手指甲下面的些许橙色灰尘之外,他看不出什么别的线索。

除非……

“斯通先生!”他叫道。与此同时,他脑海里豁然开朗起来,从穿着打扮来看,这人分明是那位时运不济的小提琴手。

鲁弗斯·斯通的笑容越来越大,一颗金牙赫然露了出来。夏洛克记得,在往返于纽约的途中他曾见过这颗金牙,为了打发时间,这人曾在旅途中教他拉小提琴。

“我告诉过你,”鲁弗斯·斯通一边穿过马路,一边嚷嚷,“只有雇主才叫我‘斯通先生’。过去几个月,我被人称呼‘斯通先生’的情况少得可怜。”他一边躲着从身边疾驰而过的马车,一边跳来跳去,唯恐踩到路上的马粪。

“我们从南安普敦下船之后,您发生了什么事?”夏洛克竭力用平静的语气问道,他想装作自己只是不经意地提及这个问题。他原以为,他们下船后,这位小提琴手会去法纳姆教他学琴。

鲁弗斯眉头一皱:“啊,我要在此做个忏悔。我原本打算在这里落脚,开始新生活的,但是半路上出了岔子,我跑到索尔兹伯里待了几个星期。坦白说,我遇到一名女演员,恰好当时索尔兹伯里剧场的乐队招人,我就过去了。那样一来,在演出的时候,我整晚都能看到她那张迷人的脸庞,我觉得她在表演的时候把心都掏给我了。”

“后来发生了什么事?”夏洛克问。

“当然,她也把心掏给了男主角。”他皱着眉头说,“这些人一向如此,下面乐池里的人献上仰慕的目光,他们就会演得格外起劲。后来我才知道,乐队的人都是为了她才加入的,大家毫不计较低廉的报酬,只是为了能在她心里占有一席之地。”他夸张地叹了口气,说:“啊,好了,权当我又得了个教训吧。你说,汉普郡的这个地方需不需要一位优秀的小提琴教师?”

“我觉得需要。”夏洛克答道,“这里有几所好学校,附近也有不少大户人家。”

“你需要吗?”鲁弗斯问道,“你是否需要继续上小提琴课?”

“我一直在找一把便宜的小提琴,”夏洛克承认道,“对了,您那把琴呢?”

“我在附近租了个住处。我的家当——姑且这么说——还有小提琴都在住处。这倒提醒我了,我是出来给房东太太跑腿的,让她开心很重要。下个钟头要是不给她买只鸡回去,恐怕我会再次流落街头。告诉我你住哪儿,我们好继续学琴。”

“福尔摩斯庄园,”夏洛克说,“给我一两天时间,让我和哥哥、伯父商量商量,不过我觉得他们会同意的。”

鲁弗斯笑了,伸出一只手来,夏洛克和他握了握手。鲁弗斯的手温暖而干燥,夏洛克注意到他在握手时没有很用力,或许他是怕伤了手指头。“很高兴和你再叙友情,福尔摩斯先生。”他说,“回头见。”

他转身走了,不一会儿就淹没在人海之中。

与鲁弗斯再度邂逅真让人惊喜。夏洛克转身离开,骑着他的马。火车站位于小镇近郊,由于午后没有预定起程的火车,所以站上空无一人。他下马朝售票处走去。

“两张去伦敦的票。”他对柜台后面那位上了年纪的售票员说,“明天上午九点三十分开车。一张成人票,一张儿童票,二等座。”

售票员扬起一条眉毛。“要二等座的车票,你吗?”他哼了一声,“你是不是想告诉我,等到明天,你兜里有了钱再给我?”

夏洛克哗啦一声向柜台上丢了一把硬币。迈克罗夫特一直在给他汇零花钱,他的花销又很少,于是攒下了不少钱。迈克罗夫特在信中没告诉他车票钱该怎么付,也没额外附上钞票,所以夏洛克猜想迈克罗夫特是让他自己掏腰包。人总得长大,担负起成年的责任,现在,他往这个方向又迈了一小步。

“两张票。”买票的咕哝道,“一张成人票,一张儿童票,二等座。”隔着柜台,他把两张小小的硬纸卡推过来,还带着一小堆硬币:“还有找零。”

“谢谢。”夏洛克把车票搁进一边的口袋里,硬币放在另一边,转身离开售票处。这时,他忽然发现有个身穿深色衣服的人拐进了车站旁的一条小巷里,那人好像是个女人。

他的后背一凉:是不是艾格兰汀太太在跟踪他,监视他的一举一动?是否因为他让她难堪了,于是她想伺机报复?他沿着通往旅馆的斜坡迅速跑到大路上,来到小巷口,打算看看那里有没有在等他,但是当他来到旅馆拐角时,却发现小巷里空无一人。他看了看两边的墙壁,并没有供人出入的门。那人好似人间蒸发了一般。是他的幻觉吗?是他眼花看错了?或者,情况很简单,只是一名本地妇女想从旅馆旁边抄个近道?

夏洛克走进小巷,弯腰查看地面。地上有串脚印通向远方,留在泥地上的印记显示,那人的脚趾部分是尖的,脚跟很小。鞋底上没有补丁或窟窿的痕迹,说明那人穿的不是双新鞋就是鞋子保养得很好——也许二者兼具。

他又查看了一遍地面,朝小巷深处走了几码①远,可并没有什么别的发现。

他琢磨着这件蹊跷的事,骑上费城向克罗先生的小屋走去,他得给克罗先生送车票。

他抵达时,小屋那里正热闹着。弗吉尼亚的马在牧场里吃草。他跳下马走向敞开的大门,感觉心情轻松了许多。

弗吉尼亚没在客厅,克罗先生正坐在扶手椅上看书。夏洛克走进来,他抬头瞥了一眼,从半框眼镜上方注视着夏洛克,问:“票买到了?”

“买到了。”夏洛克顿了顿,补充道,“我碰到鲁弗斯·斯通了,他就在法纳姆。”

“显而易见,”克罗先生噘噘嘴,“奇怪,他早该在你生活的地方出现的。”

“我跟他说了我住哪儿,还跟他说,他可以来法纳姆教小提琴。”

“你心肠真好。”克罗先生认栽道,一双淡蓝色的眼睛上下打量着夏洛克,“你学琴,能看到你在进步,不过可看不到斯通先生长什么本事。”

一听说鲁弗斯来这里了,克罗先生便一副明显不欢迎的样子,这让夏洛克觉得有些不舒服,于是一本正经地说:“他需要个落脚的地方,哪里有人想学小提琴,他就能舒服地待在哪里。”

“你就想学?”

“我想学。”

克罗先生把书放到腿上,摘下眼镜。“音乐会让你分心,夏洛克。”他的语气没那么不友好了,“对想学实用知识的人来说,这种娱乐活动并不适宜。想想看,要把那些花哨曲子里所有的音符统统都记住,你大脑里的空间够用吗?你的大脑最好拿来记动物留下的印记、人耳朵的形状,还有人在手、衣服之类的地方所留下的生活痕迹,而不是用来记音符。孩子,音乐毫无用处。”

“我不同意。”夏洛克说。对于自己越来越感兴趣的事遭到克罗先生泼冷水,他觉得奇怪而失望。他又想起了骑马进城时心里琢磨的事——动物和人类的异同。他说:“没错,您教过的东西我都能记住——我熟知所有食用菌的知识,能从一个人帽子上的污渍看出他的婚姻状况,但是那又如何?那只不过能让我变成某种超级捕猎者,让我从蛛丝马迹中追捕猎物。难道音乐一点儿意义都没有吗?比起成为某种更高级的动物,人生难道不应该多追求一些更有意义的东西?”

“这么说,是音乐让我们和动物区别开来?”克罗先生问,眼神带着戒备。

“其中之一吧。”

克罗先生耸了耸肩:“我没那么多工夫搞音乐。我只知道,人的本分就是照顾好家人,照顾好自己,确保我周围的人能你照顾我,我照顾你。要是那样只会让我成为另外一种动物,那就随便吧。”

“可有什么意义呢?”夏洛克不由得脱口而出,“如果没有什么让我们感到……”他挣扎着想找个合适的词来表达自己,“起劲儿,那我们做这做那又有什么意义呢?”

“生存,”克罗先生言简意赅地说,“我们活着就是为了生存。”

“只是这样?”夏洛克失望地问,“我们活着就是为了继续活下去?我们活着就是为了生存,生存就是为了活着?”

“就是这样。”克罗先生斩钉截铁地说,“哲学家说得没错,这样说虽然无情,但是好处是简单明了,不可否认。现在,你是想留在这里吃饭,还是回你的家人身边?”

夏洛克本来准备了一堆想法打算和克罗先生争论一番,这时也只好压了下去。虽然对克罗先生突然岔开话题他感到有些失望,但同时也为两人没有更进一步地争执而高兴。他喜欢克罗先生,不想两人因为音乐课这样的小事产生嫌隙。

“弗吉尼亚在吗?”他问。

“她在屋后面,给桑迪亚打水去了。你要是愿意的话,就去找她吧。”

夏洛克转身向门口走去的时候,身后传来克罗先生那瓮声瓮气的声音:“有个事你可能会感兴趣,南安普敦附近有个村庄也叫鲁弗斯·斯通。这也许是个巧合……也许他曾在某个地方的路标上见过这个名字,然后在打算改名换姓时顺手起了同样的名字。这只是个人想法。”

这个“个人想法”让夏洛克略感不安,他觉得克罗先生提起这个显得格外小心眼儿。

他在外面找到了弗吉尼亚。她在附近买了一桶水,桑迪亚此刻正在痛饮。

“你父亲为什么和鲁弗斯·斯通过不去?”他问道。

“哦,你就这么打招呼的呀。”她斜看了他一眼,“你是真的不知道?”

“真不知道。”他承认道。

她摇了摇头:“这话我以前说过,现在我再说一遍:作为一名聪明的小伙子,有时候你真的很傻。”

“可这讲不通!”他抗议道,“我交了新朋友,有了新兴趣,你父亲应该高兴才对呀。”

弗吉尼亚转过身来,双手叉腰面向他:“我来问你一个问题。要是你父亲还在国内,没去印度的话,他会怎么看待我爸爸?他们能合得来吗?”

夏洛克皱起眉头,琢磨起来。“我很怀疑,”他终于开口道,“首先,他们来自两个不同的社会阶层,再者说……”他的声音小了下来,不知道下面的话该如何表达。

“再者说什么?”她催促道。

“从某方面说,你父亲做的正是我父亲在家时理应做的事。”说这话的时候,夏洛克觉得有些难为情,“教我长见识,带我去远足,给我出主意。”

“没错,他就是在像父亲待儿子一样待你。”

他狐疑地朝她笑了笑:“你不介意?”

她也笑了起来。“你在我们身边真是太好了。”她扭过头去,然后又转了回来,“你说得没错——如果别人像待自己的儿子一样待你,你爸爸会嫉妒的,尤其是当这个人教了你一些他教不了你的东西时。”

猛然间,夏洛克的脑海中仿佛灵光一现,一切豁然开朗起来。“你父亲嫉妒鲁弗斯·斯通,是因为他觉得鲁弗斯像父亲那样对待我?”这个缘由如此出人意料,夏洛克都惊呆了,“可那多傻啊!”

“为什么?”

“因为鲁弗斯根本就不像父亲,他更像个大哥,或者年轻的叔叔之类的。另外,我跟着鲁弗斯学小提琴,根本没有贬低你父亲教学价值的意思。两件事完全是井水不犯河水。那样说根本……没有逻辑!”

她凝视着他,摇了摇头:“感情是没有逻辑的,夏洛克。它们不会服从逻辑规则。”

“那我可不喜欢‘感情’,”他叛逆地说,“除了带来混乱和伤害,它们一无是处。”

这话就像一个被敲响的铃铛,悬挂在两人中间,余音久久不散。

“有些感情是值得拥有的,”她温柔地说着,转过身去,弯腰捡起水桶,“就算你不赞同,起码我是这么想的。”

她一边说,一边朝小屋后面走去。夏洛克凝视着她的背影,直到她消失在拐角处。他感觉刚刚好像发生了一件大事,但他不知道究竟是什么。

过了一会儿,他走到自己的马跟前,开始郁闷起来——他还没告诉弗吉尼亚这匹马的名字叫费城。有关感情的事他或许知道的不多,但是他非常清楚,现在再去告诉她这件事并不合时宜。

他踏上了返回福尔摩斯庄园的道路。关于克罗先生、弗吉尼亚、鲁弗斯和远在他乡的父亲的事情在他脑海里不停地翻滚。他不喜欢这些事。这些事情错综复杂,越想越多,毫无逻辑可言,还都和感情有关。

他一回去就找到谢林福德伯父,把迈克罗夫特来信的事告诉了伯父。他并没有恳请伯父允许他去伦敦,也没明确告诉伯父不管允不允许反正他都会去。他只是表现出这件事已是既成事实。幸运的是,伯父又在起草布道词,打算卖给全国各教区的牧师们,从每位牧师那里赚个几先令,他那心不在焉的样子说明,夏洛克想做的事他乐意接受,只要这也是迈克罗夫特想做的事就成。

第二天早上,夏洛克一觉醒来的时候,太阳刚刚爬上树梢,天空中万里无云,一片湛蓝。昨晚让他忧心忡忡的事在阳光下仿佛都变得不值一提。他迅速穿好衣服,匆匆吃完早餐——一点儿麦片粥和吐司,他请庄园里的马车送他去车站。他要在伦敦待上数小时,比起拴在火车站,他的马还是留在庄园里比较好。

克罗先生正在站台上等候,他身穿白西装,头戴白礼帽,身材高大,令人印象深刻。他朝夏洛克点了点头。

“昨天下午我们的谈话可能太偏激了。”他瓮声瓮气地说,“要是我的语气有些不耐烦、不讲道理,我很抱歉。”

“没什么。”夏洛克安慰他,“心里想什么,嘴上就应该说什么,否则就显得太虚伪了。”

克罗先生使劲清了清嗓子。“金妮的妈妈喜欢歌剧,”他轻声说,“特别沉迷一个叫瓦格纳的德国人①。她过世之后,我就再也听不得管弦乐,就连歌声也不例外。”

“我懂了。”夏洛克低声说。

“您可比我聪明多了。”

幸好,在这场谈话变得更尴尬之前,火车进站了。

他们在一个相当体面的车厢里坐了下来。座位装了软垫,十分舒服。火车引擎下面喷出的蒸汽就像云朵一样低低地从车窗掠过。窗外,乡间景色一览无余。

火车刚过沃金的时候,检票员来给他们检了票。当他离开车厢,把车厢门拉上之后,克罗先生问道:“刚刚离开的那个人,你有什么发现?”

夏洛克熟悉克罗先生的教学方式,早已猜到会有这样一问。

“皮鞋刚擦过,”夏洛克说,“衬衣也刚熨过。不是有个女仆就是已经成家,我不认为一名检票员雇得起熨衣服的女仆,所以我猜他极有可能已经成家。”

“还不错。”克罗先生瓮声说。

“他的妻子年纪比他大。”夏洛克谨慎地说。

“何以见得?”

“他只有三十来岁,但衣领是老式的,服装风格有点儿像我伯父的。衣服看上去并不旧,所以好像没穿多少年。给他买衣服的不管是谁,都是喜欢老式衣领的,所以,如果是他妻子的话,一定比他年纪大。”

“别忘了还有一个可能,他的妻子比他年轻,但出身于古老守旧家庭,不过你的说法可能性最大。”克罗先生承认道。

“他的右眼有轻微残疾。”夏洛克得意地说。

克罗先生点了点头:“没错。从哪里看出来的?”

“他左边的脸和脖子刮得很仔细,但是右边还有些胡茬儿。我推断他右眼看东西有些困难。”

“很棒。你的观察力非常好。”

“还有我没看出来的吗?”夏洛克笑着问。

克罗先生耸耸肩:“其实,还有几个地方。此人曾经结过一次婚,前妻已经离世。现任妻子有些失落,因为他们没有孩子。哦,我认为他还偷铁路公司的钱,顺手牵羊,应该有段时间了。”

夏洛克忍不住笑了:“你都是怎么看出来的?”

“实践,”克罗先生微笑着说,“再加上天赋。有朝一日你也能做到。”

夏洛克摇了摇头。“难说,”他露出一个笑容,“我觉得这很难说。”

|

|