新書推薦:

《

粤港澳大湾区世界重要人才中心和创新高地建设

》

售價:HK$

107.8

《

她们登上了太空:第一批NASA女性宇航员成长纪实

》

售價:HK$

107.8

《

当代资本主义日常生活金融化研究

》

售價:HK$

140.8

《

证明的故事:从勾股定理到现代数学

》

售價:HK$

131.8

《

雀鸟与群狼的对决:扭转战局的兵棋游戏

》

售價:HK$

96.8

《

老年膳食与营养配餐 第2版

》

售價:HK$

49.5

《

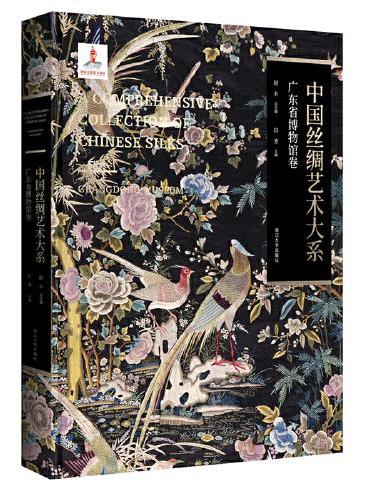

中国丝绸艺术大系·广东省博物馆卷

》

售價:HK$

1078.0

《

海外中国研究·中国乐书:从战国到北宋

》

售價:HK$

162.8

|

| 編輯推薦: |

本书是青年作家马金莲的最新中短篇小说集,收入了《长河》《赛麦的院子》《柳叶哨》《项链》《念书》《荞花的月亮》等数篇佳作。

这些作品以朴素、自然的叙述风格,细腻、单纯的艺术手法,生动展现了西北地区的乡村农事,揭示了现实的沉重和命运的无常。马金莲以她善用的儿童视角和追随本心的内在表达,特有的生命体验和文化记忆,抒写出对生存、成长、蜕变的洞察以及对人性的关照。作品深具信仰与灵魂皈依的神圣力量,不愧为新世纪民族文学长河中的一朵晶莹浪花。

|

| 內容簡介: |

|

本书是青年作家马金莲的最新中短篇小说集,收录了作者2012年以来创作的优秀中短篇小说,约28万字。这些作品大多曾在《十月》《民族文学》《花城》等文学杂志发表过。马金莲是近来文坛备受瞩目的一颗新星,其作品的艺术性和可读性,都为新世纪的民族文学提供了有意义的范例和精神性向度。

|

| 關於作者: |

马金莲,女,回族,1982年生于宁夏西吉。中国作家协会会员。

迄今已发表作品一百五十余万字,部分作品入选《小说月报》《小说选刊》《北京文学·中篇小说月报》《中华文学选刊》《作品与争鸣》《新华文摘》等各种全国性年度文学选本。

曾获《民族文学》2010年度奖、2013年度奖;第五届“茅台杯”《小说选刊》年度奖;2013中国作家出版集团年度优秀作家贡献奖;首届朔方文学奖;中宣部第十三届精神文明建设“五个一工程”奖。

出版小说集《父亲的雪》《碎媳妇》《马兰花开》。

|

| 目錄:

|

长河1

赛麦的院子45

念书74

柳叶哨121

河边143

暗伤157

项链173

鲜花与蛇188

夜空202

荞花的月亮218

老人与窑233

|

| 內容試閱:

|

秋天的一个下午,我和母亲在厨房炕边剥玉米棒子。

秋天是个令人陶醉的季节,莫说那漫天成熟得弯腰低头的糜子谷子,那埋在土里成串的土豆,单是门外麦场旁那一片玉米,就能让我们充分享受丰收的喜悦。

这一年的玉米秆子分外甜,只要母亲说晚饭咱们煮玉米吧,父亲就带着我去剁玉米,他用镰刀或者铲子将那些棒子成熟的玉米秆子剁倒,我就蹦蹦跳跳往家里拖。拖回屋,母亲已经坐起来,靠坐在窗户边,等着给我们剥玉米呢。她剥棒子,我就剥秆子,将玉米秆子上的叶子一片片剥去,露出光溜溜的身子骨儿来,像鞭杆一样。折下一节,用嘴啃着剥下皮,一口一口嚼里面的芯儿,满口清脆的甜香,可好吃了。尤其外面看上去发红的那种秆子,直往人心里甜呢。我脆生生地嚼着,母亲是不吃的,她剥棒子。一个个大棒子沉甸甸的,抓在手里,人心里就有一股喜悦水一样往外溢。其实,煮玉米棒子更好吃,想想吧,揭开热气腾腾的锅,只见半锅棒子胖乎乎热腾腾,金黄金黄的,咬一口,又软又甜又黏牙,就算你刚刚吃过饭,吃得很饱,也会禁不住淌口水,拿起来啃上一两个。

然而这一天我们没有吃上煮玉米。我和母亲还没剥完玉米,就有一个人噔噔跑进我家大门,冲我母亲慌慌张张说:不得了呀,伊哈出事了!

撂下话,她就噔噔跑出门,不见踪影了。有一小股风随着她的脚后跟奔跑,很快被她踩在脚底下带走了。我看见母亲把一个大棒子已经掰开了,听了这一番突兀的话,她停下了。接着慌忙将掰开的叶片合上,合上才发现不对,忙又掰开,一把揪掉老汉胡须般的玉米缨子,扔到我脸上,母亲拧过身双手扒住窗台,扯长脖子向外望。我本来用牙齿咬着一截玉米秆,准备剥开了嚼。听了来人的话就愣住了,好半天觉得嘴上有东西热乎乎的,一摸,摸下一手心的血,我才醒悟是玉米秆的老皮划破了唇。疼痛随之明显起来。我哪里顾得上哭呢,撒开脚丫子就往伊哈家跑去。身后母亲的目光追着我,我知道她要是有着一双健全的腿,能够下地奔跑,这会儿她肯定跑得比我还快。正是夕阳将落未落时分,我迎着夕阳跑了一阵,发现错了,伊哈的家在村子东头,该向东跑,我怎么向着西边跑呢?明白过来后我就掉了头,向着伊哈家的方向狂奔。奔跑的过程中我看见好多男女老少,他们也正往东边赶。大家的后背上落满了夕阳的余晖。一张张劳作了一天的脸上尘土还在,还没来得及洗去,由于背着夕阳,在万丈的余晖反衬下,这些面孔灰沉沉的,带着惊讶、痛苦和一些难以说清的表情。

伊哈家的院子里一片金黄。我刹住狂奔中的脚步,傻愣愣地看。院子门外的庄稼、土地、黄土路、还有远处的山头,一律披上了金黄的色彩。我不知道这个傍晚的夕阳是怎么了,以从未有过的辉煌气势将我们庄子整个笼罩在一片无比富丽的金黄色之中。

我听到了哭声。哭声从院子里飞出来,从高高的土墙上、洞开的大门口飘出来,在向晚的余晖里飘散。我抬头望望天上,天空一片湛蓝,这种蓝,清澈得像刚用水洗过一样。有几朵云在远离夕阳的地方飘游,夕阳的余光斜射过去,云朵便恰似披上了辉煌的金缕衣,好看得惊人。

天气真是好啊,这样的好天气似乎只适合办喜气洋洋的事,怎么也不该出丧事呀。可是,真有人口唤了,是二十九岁的伊哈。等我赶进伊哈家的大门,院子里已经聚集了好多人。女人们三三五五聚成堆,悄声讨论着什么,一个个神情怪怪的。连向来大方稳重的男人们也一个个蔫头耷脑的。德高望重的乡老马三立老汉向来是料理丧葬的带头人,这类事情他经见得最多,最是能做到神态安详、稳重,处事不惊。按常理这会儿他应该带头和大伙商议埋体送葬的具体事宜。然而,我看到这老人坐在一个木墩子上,神情苦巴巴的,用青汗衫的袖子抹着眼泪。满院子的人,一张张熟悉的脸上换了颜色,写满了深沉的疼痛、惊讶、惋惜、惶惑,还有很深的我说不上来的东西。

我觉得这些神情熟悉又陌生。庄子里每当有人离世,大家原本平静或喜悦的脸上就会露出这样的神情,有人甚至显得恍惚,似乎每一个生命的结束都在提醒活着的人,这样的过程每一个人都得经历,这条路,是每一个人都要去走的,不管你富有胜过支书马万江,高贵比过大阿訇,还是贫贱不如傻瓜克里木,但是在这条路面前,大家都是平等的。

这个傍晚,我敢肯定乡亲们又一次想到了这件事。他们每一个人的脸上,最初的讶然之后,换成了凄然、悲痛。特别在那些不善于流露感情的脸庞上,内心的悲伤外化成外表的冷淡、漠然,然而我觉得这种冷漠远比明显的沉痛更让人看着心惊。

当然,那是大人们的表现。

我们娃娃就不一样了,我们和大人完全相反。孩子们都兴冲冲的,此刻,我敢说,除了伊哈的那三个娃娃,所有的孩子都是高兴的。高兴是有缘由的,因为一旦有人去世,第二天或者第三天,埋体就会下葬,我们叫做送埋体。送埋体是庄子里的大事。不管有多忙,一般情况下男女老少都会来,集体送亡人上路。送埋体是行善的好事,想想吧,一个人在我们的村庄里出生、成长,与我们共同呼吸着村庄里的空气,晒着同一个太阳,吃一样的五谷杂粮,这一天他走了,不是去某个亲戚家走动,也不是去县城看病,是永远的别离,这一去啊,往后的岁月里再也无法见到他(她)了,所以得送送,无论如何也是该送一送的。我奶奶说过一句话:百人送一人,不上百年都成灰。意思是今天我们在送别人,百年之后,我们自己也不会存在了,永远离开这个世界。所以我们村庄里的人都很看重送埋体这件事的。一旦有谁无常,消息传开,呼啦啦大伙全来了。这时候娃娃们的节日到了,我们大家挤在大人的缝隙间,这里瞅瞅,那里瞧瞧,互相打打闹闹,吵吵嚷嚷,平时不常见面的人也都能见到了。还有个好处呢,送埋体就会散海底耶,亡人的家人拿出的埋葬费,一部分扯来白布给亡人穿,一部分换成零钱分散给大众。前来送埋体的人,不管是大人小孩儿,人人有份。大人们接过钱,心思还沉浸在对亡人的缅怀或伤感里,随意装进口袋就是了。我们娃娃就不一样了,平日里我们的大人是从不会给我们一毛零花钱的,而送埋体这会儿散的钱是两毛,富裕点的人家便会是五毛。每个小孩都拥有了自己的钱,那是什么感觉?说不出的高兴啊,完全忘了送埋体本身是无限伤悲的,捏着钱兴冲冲去找独眼。

独眼非常好找,他就在人家大门外的场地边或者一棵大树下。你只要发现哪里簇拥着一堆孩子,哪里就有独眼。他被无数小脑袋包围了,像众多星星围拱在中间的月亮。其实我们的目标不是独眼这个人,而是他自行车后座上的那个大木箱子。木箱里装满了好吃的,还有好玩的,全是我们做梦都想得到的好东西。我们擎着自己的小手,把刚刚散来的钱纷纷递给独眼,换成了豆豆糖、爆米花、泡泡糖之类。等到我们把这些东西吃下肚子,舔着嘴巴,这才记起应该看看亡人的亲人们哭送亡人起身的最后场面。

伊哈的亲人哭得十分悲痛,看得出来,他们是真正在痛,真心地哭泣,没有掺杂一丝的作假,因为大家都觉得伊哈太年轻了,远远没有到应该无常的年龄。还有,他是猝然遇难的,仓促得让人惊讶。他本来活得好好的,凭他那结实得犍牛一样的身板,谁都觉得他能活到八十岁。他本来在挖井。我们村庄地势偏高,吃水一直是个令人头疼的难题,得去水沟里担泉水,通往沟底的台阶弯弯绕绕一个挨一个蜿蜒至沟底,一共九十三个,抬水时我和姐姐数过。担上两桶水一口气蹬上九十三个台阶,就算是身强力壮的大男人也会累出一身臭汗来。台阶很陡,很危险,因为台阶的一边是高高的土崖,另一边是悬空的深崖。就因为这个,我们村庄吃水困难在远近出了名,所有附近的人家大多不愿把女儿嫁给我们庄里的小伙子。

|

|