新書推薦: 《

浪潮将至

》 售價:HK$

86.9

《

在虚无时代:与马克斯·韦伯共同思考

》 售價:HK$

57.2

《

斯大林格勒:为了正义的事业(格罗斯曼“战争二部曲”的第一部,《生活与命运》前传)

》 售價:HK$

184.8

《

日内交易与波段交易的资金风险管理

》 售價:HK$

85.8

《

自然信息图:一目了然的万物奇观

》 售價:HK$

140.8

《

经纬度丛书·州县之民:治乱之间的小民命运

》 售價:HK$

96.8

《

女性史:古代卷(真正意义上的女性大历史)

》 售價:HK$

123.2

《

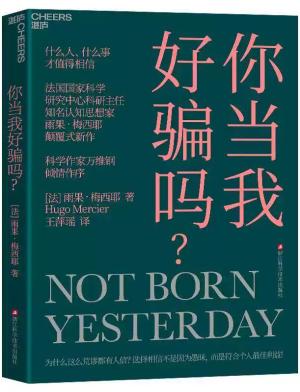

你当我好骗吗?

》 售價:HK$

120.9

編輯推薦:

冯承钧先生译《多桑蒙古史》,在原书的基础上,加了许多精审的考订。全书条贯清楚,便于读者了解蒙古民族建国大势;附注丰赡,详于资料来源,又是一部很好的资料索引书。

內容簡介:

多桑精通欧洲诸国语及土耳其、波斯、阿拉伯、亚美尼亚语,又得以利用巴黎所藏东方文献,全面地检查了有关蒙古史的穆斯林文献,充分利用了波斯、阿拉伯以及拉丁、亚美尼亚等各种文字史料,并利用了宋君荣、冯秉正翻译的汉文史料,用法文著成四卷本《蒙古史》。在时间上述自成吉思汗至忽必烈,空间上并言中国以外诸汗国,尤详于窝阔台、贵由、蒙哥三汗经营西域事,对十三四世纪时蒙古民族向中亚、西亚的发展,以及达到东欧各地的活动史实等进行了详细记述。他把丰富的原始资料组织到系统而完整的叙述中,并标明出处,因此,长期以来此书一直是学者们了解蒙元史全貌和有关资料(特别是波斯、阿拉伯文重要史料)的主要参考书。其第一卷初版于1824年,后又据施密特的《蒙古源流》德译本、俾丘林的《元史》前三卷俄译本作了较大补充,全书于1834至1835年在海牙—阿姆斯特丹出版。经冯承钧先生译成汉文后加以补证。全书附注丰赡,参用大量中外史籍,都为研究我国元代与蒙古民族活动史实的重要参考资料。

關於作者:

本书作者多桑(Constantin

內容試閱

多桑(C.