新書推薦:

《

英伟达之道 黄仁勋和他的科技帝国 英伟达创始人兼CEO黄仁勋授权采访图书 全面公开英伟达成为全球市值最高公司的奥秘 讲述黄仁勋的传奇人生和创新历程

》

售價:HK$

86.9

《

甲骨文丛书·德意志人:一部诗人、作家、哲学家和思想家的自传

》

售價:HK$

129.8

《

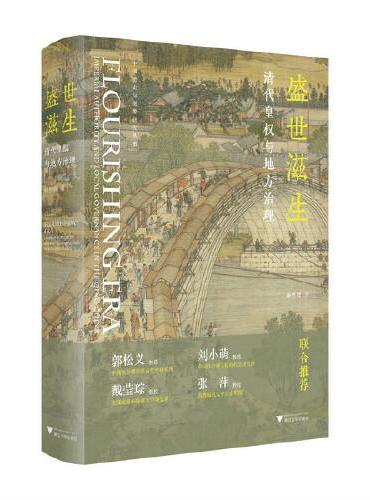

盛世滋生:清代皇权与地方治理

》

售價:HK$

162.8

《

循序渐进Node.js企业级开发实践

》

售價:HK$

97.9

《

海外中国研究·中国早期的星象学和天文学

》

售價:HK$

152.9

《

诡计策划师 午夜文库

》

售價:HK$

53.9

《

管道的力量(畅销美国30年的财富经典,销量超100万册)

》

售價:HK$

54.8

《

长安曾有少年郎

》

售價:HK$

43.8

|

| 編輯推薦: |

|

该书是吴淡如目前授权的唯一一本散文精选集,精选期不同时期的代表作,包括婚姻爱情人脉等等方面,吴淡如在谈论女人的婚姻爱情方面强调女人的尊严而毫不女权主义。吴淡如的文字看似很刚烈,但是也有柔情的一面,其中的代表作就是书后面的游记散文,其对生命在时空中的感悟尤为能打动读者的心灵

|

| 內容簡介: |

|

精选吴淡如散文作品近百篇,代表其散文创作的最高成就,包括婚姻情感、人生感悟、游记等板块。

|

| 關於作者: |

吴淡如,台大法律系毕业,台大中文研究所硕士。台湾家喻户晓的电视台、电台节目主持人。她主持的电视节目《天天星斯八》为同时段收视率榜首。多年来她主持节目、著书两不误,如今已出书五十多种,大都是畅销佳作,如《真爱非常顽强》两年内连续重印四十九次之多;《牯岭街少年杀人事件》由台湾著名导演杨德昌拍成电影享誉台湾及世界影坛。她本人已连续5年获金石堂最佳畅销女作家第一名,被誉为“台湾畅销书天后”。

吴淡如,她总是热情地在生活中踏下灿烂的脚印,学语言、捏陶、画画、写作、阅读、旅行、主持节目,从来不停止吸收新知,充实人生……她相信每一天都值得活。任何“忽然”出现的巨变,不管它包着幸或不幸的外衣,都是人生试金石。而生命的一切可能,一切存在的善与恶、真与伪、提升与堕落,都是人性的一部分,都值得了解、探讨、承担或接受。出版著作有《其实还是很在意》、《命运的同学会》、《爱在暧昧不明时最美丽》、《谁都会说我爱你》、《每个爱情都是出口》、《被爱》、《跟我到天涯海角》、《一分钟生命思考》、《相爱的温度》、《最蓝的蓝》、《了解人性的八堂课》、《爱过就要好好过》等。

|

| 目錄:

|

人生以快乐为目的

最幸福的人,不必问人生意义 3

新快乐主义 8

不做情绪的顺风草 12

储存幸福存款 15

远离颠倒梦想 19

如果你有一件隐身衣 24

当一只暂时逃走的鸵鸟 27

为嫉妒感找方向感 30

热门与热爱 33

遇到小人千万别逃走 35

乖孩子为何没糖吃 37

卖竹竿的为什么不会倒 43

站在别人的角度想事情 45

罗生门是什么门 47

世态炎凉好成长 49

苦中作乐玩把戏 51

追求梦想,永不嫌晚 54

认命与怨命 56

害怕自由 59

不是得到,就是学到 62

爱情以互惠为原则

谁要超完美娇妻 69

婚外情真能神不知鬼不觉? 71

婚姻没义务让人满意 73

谁说一定要结婚? 75

宁可失身,不可嫁人 78

握住线头,跟不跟又何妨 80

冷漠的刑罚 83

婚姻质询抗压战 85

完美的偷情借口 88

别把婚姻当交易 90

唠叨,是隐形杀手 92

婚姻持久的秘密 94

如果你想要有幸福婚姻 96

等不来的幸福 99

掌握黄金求偶期 101

找到自己才能找到爱情 103

女人味与男人胃 105

激情不过一年半 108

女人回头实在难 110

不要钱的最贵 112

完美不是爱情的必要条件 114

爱情无关罩杯 117

撒娇和撒野大不相同 119

完美主义的假象 121

爱的大气层 123

不爱的直觉 125

爱的分享 128

曾经拥有就永远不要失去 131

找情人与买鞋 134

变成自己人之后 137

男人吃醋,女人未必吃香 140

爱情中最常说的谎言 142

怎样看出他不爱你 144

情人刺青 146

很难被爱的女人 148

做个好女人该懂的事 150

翼女传说 152

没人要娶林黛玉 154

眉头深锁的她,都说没事 156

女人越来越好色 158

男人也有不想上床的时候 160

能看出女人脆弱的感性男人 162

男人有钱才变坏? 164

有地位的女人更不能丑 166

女人购物比做爱愉快 168

永不厌倦的情话 170

女人喜欢的大男人 172

我相信,有一种女人 174

性感魅力的来源 177

爱的赏味期限 179

超人气说话术

亲切诚恳的人最有吸引力 185

嘿,不是说对话就算了 187

关心的话,永远受用 192

自然博得掌声的技巧 194

其实,演讲没有那么难 198

一句话就能破冰 201

逞口舌之快,不如四两拨千斤 203

把苦瓜声变成蜜糖音 206

真爱也不敌会说话 209

吵架摧毁免疫力 212

给予赞美,先“发”制人 214

每一次相遇都是奇迹

因为咖啡馆,我与城市的眼睛相遇 221

因为四季流转,我与生命中的各种滋味相遇 225

因为美味,我与云端的幸福相遇 232

因为南极,我与梦想相遇 237

冰雪情书 244

|

| 內容試閱:

|

谁说一定要结婚

小雪的自尊因为超过“适婚期”,被践踏得一败涂地。

三十五岁时,有人为她介绍了一个平凡上班族,该男子很有诚意地表明以婚姻为前提和她交往,但言明自己的父亲中风,母亲则有慢性病无法再负担家事,希望她婚后辞去工作好好照顾二老,并满足二老抱孙子的愿望。

她觉得这种要求完全不可思议,但自己的父母竟然为了把她嫁出去,一致认为这种要求也是挺合理的:“你弟弟都要生第二个孩子了,你还没嫁出去,我们附近的人都在议论纷纷。反正男大当婚,女大当嫁,你忍一忍,老人家哪会活得比你久,时间一下子就过去了,人生就是这样啊……”

在这个一般大众认为“结婚才是正常人”的年代,每一个走过适婚年龄的人,都会经历一段不堪其扰的过程。如果不是自信心坚强,或定力十足,很容易被庞大的“逼婚压力”搞得头昏脑涨。

逼婚者无心,听者却很有压力。

比较倒霉的,从小就会感觉到压力。女生胖一点的,会有长辈叮咛你:“别吃太胖,以后嫁不出去!”男生矮一点的,家长也会千方百计为孩子找到增高的方法:打篮球、游泳……以及各种偏方,以免被“婚姻优生学”淘汰。丑一点的孩子更惨了,有个朋友从小就听到她爸爸把这些话挂在嘴巴:“小妹,爸爸一看到你出生,就知道要努力多赚点钱,以后给你多准备一点嫁妆,不然……”

求学时期还好,因为大部分的人反对小孩在读书时交男朋友,升学压力比一切压力都大。

到了二十岁左右,逼婚压力又开始萌芽了。总会有人不经意就问你:“交男朋友了没?”“有没有女朋友啊?”

过了二十五岁,亲友们若在你身上看不见任何“成家可能性”,或者你的交往对象显得不太有长辈缘,那么你就慢慢进入拉警报时期了。“我帮你介绍男女朋友好不好?”算是欣赏你的人才会有的良性建议,但如果你抱着“看看也好”的心理参加类似相亲的聚会,恐怕就会惹下一些小麻烦:“上次吃饭你对我表妹印象如何?要不要再碰个面,大家一起出去玩玩?”身为红娘的人,总怕人家看不上他推荐的“产品”,若想不得罪人就很难了。不想要有下一次约会的人,总得找个理由来“嫌货”一下,那么,就会有人在背地里说你“眼高于顶,自己怎么不照照镜子看看?”

最麻烦的是,介绍人可能还是你的上司。这多半有强迫推销嫌疑,接不接受都很为难。

如果你对人家介绍的对象印象不错决定交往,交往之后却因为个性不合决定分手,这下可好,你还真得好好地提出理由跟“大家”交代一番。不像一般情人分手,对不起的只有一个人,因为你的爱情,本来就是在大家监控之下进行的。

这就是为什么老一辈喜欢“相亲”,美其名曰为年轻人过滤对象,去芜存精,而新一代的人不这么想,总觉得相亲形同配种。

过了适婚年龄的女性,如果还跟家人住在一起,被逼婚的压力就会随着年纪呈等加级数。对女儿没信心的传统母亲常会托左邻右舍帮女儿介绍对象,如果女儿不领情,还是那么挑,她很可能会警告女儿:“人家在公家机关上班,薪水很稳定,能看上你,已经很不错了。”“你要好好把握,比你年轻的女孩子到处都是,免得又被人家捷足先登了。”

很多人都在逼婚压力下选择了归宿,未必是为了动人心弦的爱情。

然而,现代人也不想因为必须结婚而结婚。前不久有份报告出炉:不但晚婚已成趋势,三十一到三十五岁的女子还有百分之二十未婚,三十五到三十九也还有百分之十没有结婚。未婚者可不认为自己是“库存货”,其中“压箱宝”可不少呢!

大家可能也明白,压力总是接踵而来,不会因结婚而消弭。婚后压力也无所不在。终于结了婚,人家又会说:“年纪不小了,什么时候生小孩?”第一胎生了女孩,人家会很自然地说:“没关系,再接再厉,下一个一定是男的!”你总会发现绝大多数人都在不知不觉间重男轻女,包括大多数的女人。不重男轻女的也可能会游说你:“一定要生两个,一个孩子很寂寞!”在生育期间为你的人生伴奏的,还有婆媳问题、夫妻相处问题、金钱开支问题、失业问题、外遇问题,还有各种“为小事大大抓狂”的问题。

反正压力会一直存在嘛!不会因为你结婚而消除,所以千万不要为了结婚而结婚,请为了爱,为了可能的幸福而结婚。

冰雪情书

我在天之涯、地之角

亲爱的,南极和我想象中不一样,其实并不都是一望无际的白。

一下飞机,天哪,到处都是铁皮屋。粗糙的视野,实在让人失去了所有的想象力。

或许因为我拜访的地方,不是许多冒险家赌性命插上旗帜的南极点。

我不是一个真正的冒险家,并不想尝试零下五十度的极点盛夏,我只是想偶尔当一个desperado——一个旅行上的小小亡命之徒。

我十分疲惫,自觉像个失去新鲜度、皱巴巴的西红柿。从台湾到这里,竟然得在飞机上足足花三十八个小时,还不包括漫长的待机时间呢,比我想象中还要难挨。还好我在出发前太忙碌,对于行程所耗费的时间保留着天真的无知。

当飞行时间超过三十小时,我的心情已经从烦躁不安转为认命,仿佛要运往未知命运的养鸡场鸡只一样的认命。

我要到南极。啊!南极,是什么样的地方啊!

当我站在智利最南方的港口色雷斯港看着火地岛的时候,已经有一种独立苍茫的感觉,再往南就是浩瀚冰洋,所有的世间繁华都在遥远的北方。

我想起很小的时候熟悉的曲调:天之涯,地之角,知交半零落。一觚浊酒尽余欢,今宵别梦寒。

人生充满了各种决定、转折、冲突,与巧合,许多必然与偶然把我带到天之涯、地之角,我允诺自己一辈子一定要来一次的地方。没想到的事情很多,极圈的风大到我想要双手合十虔诚祈祷。

风越靠南极越强劲,小飞机摇摆一阵后安稳降落。

往窗外望去,气氛有些诡异,这是南极圈各国科学站云集的乔治王岛。这所谓极圈唯一的机场,其实比较像个荒废的采石场,坑坑疤疤的碎石地面,也与我“飞机降落在洁白冰原上”的想象相去甚远。

是个据说很难得的艳阳天,温度还不至于令人心惊胆战,而冰风如刀,迎面厮杀而来。

我的住处是个货柜改装的铁皮屋,密不透风的小监狱,里头有个小暖炉和铁丝床,以睡袋为被。

我读过女作家莎拉·威勒Sara Wheeler写的《白色南国》(Terra

lncognita,我知道这样的待遇在南极好歹也算三星级。

接待我的导游阿雷何,是一位身经百战的冒险家,就像伟大的探险家史考特和阿孟森一样,他曾经花了七十天的时间,一步一步走向南极点。这世上并没有几个人尝试过这么壮烈的危险。

他说,趁着天气好,先到海边看企鹅。

碎石海岸像一个巨大露天的桑拿,此时共有两种七十公分大小的企鹅,一大落一大落地群聚着聊天。还有几只像大型水蛭一样懒洋洋做日光浴的海豹,以及据说会偷吃企鹅蛋,和悄悄叼走我帽子的贼鸥。

我努力把身子压得跟企鹅一样低,吸引了几只愿意靠近相机的企鹅。我向来跟自己过不去,习惯用机械相机、标准镜头,不让它们靠近点是不行的。

刺骨寒风像刀片一样刮过我的手,像恶灵一样扼住我的颈项。在我的诚意打动下,企鹅们有点好奇地朝我走来,看我想做什么。我确实拍了不少好照片。

第二天的阴雨绵延,让我发现原来自己一来就抽到上上签。我这才相信《白色南国》里头说的,即使是温柔的夏季,南极仍然到处都可能出现强风,而且来势汹汹,可以在数秒间将暴露在外的血肉立即冻结,冻疮若不实时医治,也有致命的危险。

强风常见的时速是每秒五十六公里,温度可以瞬间下降摄氏六度,一发起脾气来简直是随他高兴,暴躁万分。

天空中充满阴影的鱼群

在有阳光的日子,光凭肉眼所见,除了企鹅和海豹这两种臃肿可爱的动物,以及远方山丘的皑皑白雪之外,和其他大陆的蔚蓝海岸,并没有区别。只有仍然吹袭着脸颊的刺骨寒风,提醒我这并不是一个寻常所在。

到了这么远的南方、这么坏的天气,才能体会聂鲁达在诗中写的:

天空是一张大网,

挤满了阴影的鱼群,

所有的风在这里先后释放。

鸟惊慌而过。

风啊,风啊,我只身能抗拒人类的力量。

风暴卷起黑叶,

捣散所有昨夜仍然停泊在天空的船只。

瞬息万变,是它的魅力,也是它的威力。

第二天,南极就变了脸,马上收起它的一时高兴。凌晨,铁皮屋里透进一线微微天光时,我被巨大的风声和仿佛飞雪不断撞击的声音敲醒。一首南方冷冽的音乐。一出门,是雨。没想到来到南极圈,我的闹钟竟是下个不停的雨。果然气候暖化,是所有南极科学家最担心的问题。

走出很像囚笼的铁皮屋,感觉自己好像宫崎骏“霍尔的移动城堡”里的清洁妇。推开门时,看到的景象和昨天完全不一样,仿佛一夜之间,铁皮屋被挪到了另一个地方。我被伸手不见五指的雾包围着,连远方科学站的血红色小屋也看不见了,一切都在牛奶色的雾气中冻结。

矗立雾中,除了风声,没有任何声息。想要久久承受这样的孤寂,需要好强大的心理力量,我想。

愿意来南极从事研究的科学家在想什么?此地有个传说:想要到南极远征的人,不管是谁,来干什么,都是在现实生活中濒临崩溃的家伙。他们的内心世界中,必有一个没有人烟的南极。

啊!我也是吗?

亲爱的,在南极,你必须学会听天由命。有时不管你有多渴望、多热情,什么事也不能做。

本来打算到海豹云集的海岸去,可是在南极,如果老天不准许,谁也野不起来。

闲闲喝完咖啡和饼干当早餐的我,只能随车到各国科学站做室内参观。问科学家们:听说永夜的孤独会侵蚀一个人心中所有的希望、冻结血脉里所有的温度,永夜的那三个月,待在这里,会不会有人发疯?他们说不会。因为此处是个大家庭,大家很有默契地不谈政治,只是一起打篮球或踢足球。而且此地几乎没有女人,那样也好,不会有人变成情敌。

学科学的人毕竟理性。

南极的乔治王岛,像是一间校规严谨的和尚学校。

所以我难免有一点骄傲,跟你打赌我是此地第一美女——其实他们也没有别的女人可看了。只要碰到人——都是男人,全都会对我微笑行注目礼。

一整天被雨雾困住。到了晚上十点,太阳下山,天空才出现一抹奇异的蓝。在强风伺候中,我步履蹒跚地随着探险家阿雷何踱步到海豹海岸。海豹家庭的身材像一批废弃的瓦斯筒,堆聚在卵石海滩上,睁着圆圆的眼睛看我们。天光稀淡,但仍可看见红色的海藻像波斯地毯般堆了一地,里头夹杂着企鹅的尸体。

海豹吃企鹅。生物圈不太可爱的必然法则:可爱动物仍然会吃可爱动物。我从一只刚被咬断脖子不久的企鹅身上愕然发现,原来企鹅还真的很像鹅,剥去了层层雪白羽毛之后,它们其实有着细长的脖子。

能够洗刷我对企鹅的误解,是我在此地的惊喜之一。

在南极,一切短缺,我变得比较容易因为各种小小的发现与小小的满足而高兴。

旁观自己的痛苦

住在南极,没水洗澡,也得控制喝水量,因为连上厕所都得和冰风搏斗五十公尺的距离。

同行的人有人急躁着,天气这么差,恐怕飞机无法起飞,归期可能会延误。奇怪的是,我倒能够停留在一种平心静气、无事可做的安全感里。我在没有科学家的空荡篮球场里,看着苏珊·桑塔格Susan

Sontag的遗作《旁观他人之痛苦》Regarding the Pain of

Others,念念智利诗人聂鲁达的情诗,也别有一番趣味。

天涯海角、与世隔绝的地方,似乎也很适合旁观自己的痛苦。

那些曾经有过的惊喜或哀伤,都被我留在远方的大陆上。我此时像栖息在海中的石头鱼,冷冷旁观着曾经浮跃水面、过去的喧哗热带鱼群——一过去的种种自己。

此地的旅程其实没办法按表操课、照单行军,前后必须留下四天的时间来等待,等待飞机可能起飞到南极,和可能从南极离开的时刻。如果当天可以起飞回智利,那么就非飞不可;如果不行,谁也没法子。

乘客只有九人,从第二天开始,我们就得到机场等待起飞的可能。没太长时间,我就和机师混熟了。有二十八年飞行经验、曾经飞到正宗南极点的阿费罗先生说,他最高纪录曾经等过一个月。此地还好,只等过五天,能飞就是能飞,不能飞就是不能飞。飞不飞,不是人能决定的。

完全急不得的南极,好像有一种力量在嘲笑着我们:别以为你在这世界的角落里干着急会有用。

听天由命之后,我忽然拥有了难得的静谧。其他人多半着急地望着窗外,但我不想和任何人一起着急。

迷雾之中,反而有一种清明在我心中,如果一直困在南极,那么我该做些什么好呢?或许正是拾笔的好时机,把荒废已久的小说写下去,只要给我一沓纸、一支笔,我就可以回到内心里的那个南极——一个天涯海角、没有人可以到达的地方,我自己独有的领土上,一笔一划,一针一线,编织属于我的绚亮新装。

对我而言,在写作过程中,小说才能提供一种真实的触感,尽管它在任何人眼中,只是一袭国王的新衣。

不然,我也可以在狂风鞭打着铁皮屋的黑夜,滥情地念着聂鲁达的情诗。

封闭的南极,是一扇门,把所有喧哗挡在外头,让我看见自己洁白又烫热的初心。

其实在到访南极之前,我正陷在一片昏热泥泞的低潮之中,好像是个在热带被传说中的嗤嗤蝇咬到的人。一直想找心灵的宁静,却找不到。我知道应该可以恢复以往的开朗,可是内心深处却虚弱无力。几乎每隔几年冬天,我那附着在基因里的忧郁性格就会不定期出现。每天活得情绪低荡、跌跌撞撞。

亲爱的,暂时生活在正常生活暂停的地方,对我来说其实是好的。

在我出发到南极之前,是我有史以来最混乱的时刻之一。

虽然,没有人看得出来。因为我仍能如期交稿件、准时上工,而且对着镜头微笑。

有时会想哭,感觉自己好像走到了世界末日。精神科医师的朋友说,我的症状构不上忧郁症,但问我为何多愁善感,我也说不出来。说不出来,就算是冬日忧郁吧。像强风一样袭来,一时之间,找不到屏障和依附。我一直有着两种极端的性格:天真和世故,坚强和脆弱。它们在我灵魂里附着了好些好些年,有时水乳交融,有时互相抗衡,从来没有分出过高下。

爱那么短,遗忘那么长

亲爱的,其实我是一路哭着来南极的。出发的那一天,朋友送别时告诉我,一位久未联络的朋友去世了。一时之间,本已处在心情困境里,还在与黑洞挣扎的我,薄如蛋壳的防护墙迅速地被这一支利针刺破。我竟在人前泪流不止。

哭泣或许是女人的特权,但我是从小难得一哭的倔强家伙,这么激动,连我自己都不能接受。

“唉,其实你真情流露的时候比较可爱。”朋友安慰我。

不,我比较喜欢我的理性和坚强。人在江湖,不得不逞强。

拭泪微笑后跟送行的友人道别,进候机楼时又开始涕泪纵横。我把帽子压得很低,怕有人看见我。后来证明还是许多人都看见了。有位男子悄悄拿了一沓餐巾纸放到我桌上,人间处处有温情,真使我哭笑不得。

上飞机时空姐还问我:“你心情不好哦,想哭就尽量哭吧。”我知道,她大概认为我刚刚才失恋。我也不知道自己为什么忽然那么脆弱。可能是因为刚演完舞台剧,还身陷在孤苦无依的情节里,以及被全世界遗弃的孤独梦魇之中。我察觉到自己很不寻常,却无法控制。

飞到智利时,我又接到朋友安慰我的简讯:“死亡或许是一家夜店,有些人只是比较贪玩和调皮,所以先去。总有一天我们会相聚在这家夜店里,聊聊这些年来彼此不同的经历。”

这样的安慰,让我在转机时刻,又再度无声无息地落泪。

这么善感的时刻,在过往的岁月里还真是屈指可数啊。

到了南极,竟然安稳了。凄凉的安稳有一种独特的美感。等待飞机起飞时,我竟然一点也不心急。就像被困在大风雪中的探险家,虽在进退不得的困境中,却知道自己没法做什么,也知道自己正处在“我要来的时刻”中,没有什么怨尤。

对了,是我要来的时刻。没有人逼我到这样的天涯海角来,是我自己,求仁得仁。我喜欢冒险,喜欢不一样的东西,在“奉公守法”的寻常外表下,我仍然有着不安于室的灵魂,一颗永远不肯屈服于“一定要如此”的世间法则的心。

虽然南极不需要女人和作家,不过,我感觉自己还蛮适合南极。

南极适合减肥,因为行程延误、热食断绝,那夜只剩下一种智利的椰子饼干可以充饥,我还是安之若素,现在还怀念着在南极啃食热带果实芳香的滋味。

飞离南极的那一天,仍然有稀薄的迷雾。十人小飞机穿破云层的那一刹那,金光耀眼,好像飞进另一个世界。我忽然记起自己为什么在三秒钟内答应朋友,马上想占住那个他花了好久时间才申请来的名额,匆匆飞来南极。

是命运要我来的吧!除了觉得它是“一辈子一定要来一次”的地点之外,我记起来,很久很久以前,和你打过勾勾的,不是吗?

我们说好了,即使我们没有办法一直拥有美好的情谊,也要在很老的时候,一起去南极。老的时候是多老?年轻的我们并不知道。也许现在这样的年龄,已经老得超过当时的我们所能想象的。

南极在呼喊,而我响应了这呼唤,是我今生承诺之一。好多承诺被时间冲洗,被自己遗忘,被现实刁难,能够实现一个,对自己就不会那么失望。

虽然总是千山我独行,独自一人赴约。

在飞机起飞、迎向智利大陆时,我竟然有一种怅然,悠悠记起我们最爱的聂鲁达的情诗:

我的心在找她,而她离我远去。

相同的夜漂白着相同的树,我们已不复昔日……

如今我确已不再爱她。但我曾经多么爱她啊。

爱是这么的短,遗忘是这么的长。

虽然南极一点也不舒适,但好适合写诗和读诗。多么遗憾我不会写诗,否则,我想要写一首诗。可是文字向来唠叨的我,只能婆婆妈妈地写了一堆跟海豹一样臃肿的文字,只能没创意地引用人家的诗。

为了让我好好拍底下的冰川,机长笑容满面地将飞机有时飞得低一点、有时飞得偏一点。他也还记得,曾跟我说过,可以飞的时候,要在飞机上招待我喝威士忌。当他把威士忌拿出来,倒了满满一杯时,机上其他同行的伙伴都吓坏了,以为他自己想酗酒,直到他递给了我。

“啊!你要开心点哪!”他说。

愁眉原来藏不住。我慢慢啜饮威士忌,感谢着,天涯海角都有陌生人的仁慈。

我想,或许不是南极吸引我来南极,是藏在我心中的南极,叫我来到这里。

|

|